目 次

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す

交通事故トラブルに強い

弁護士を探す

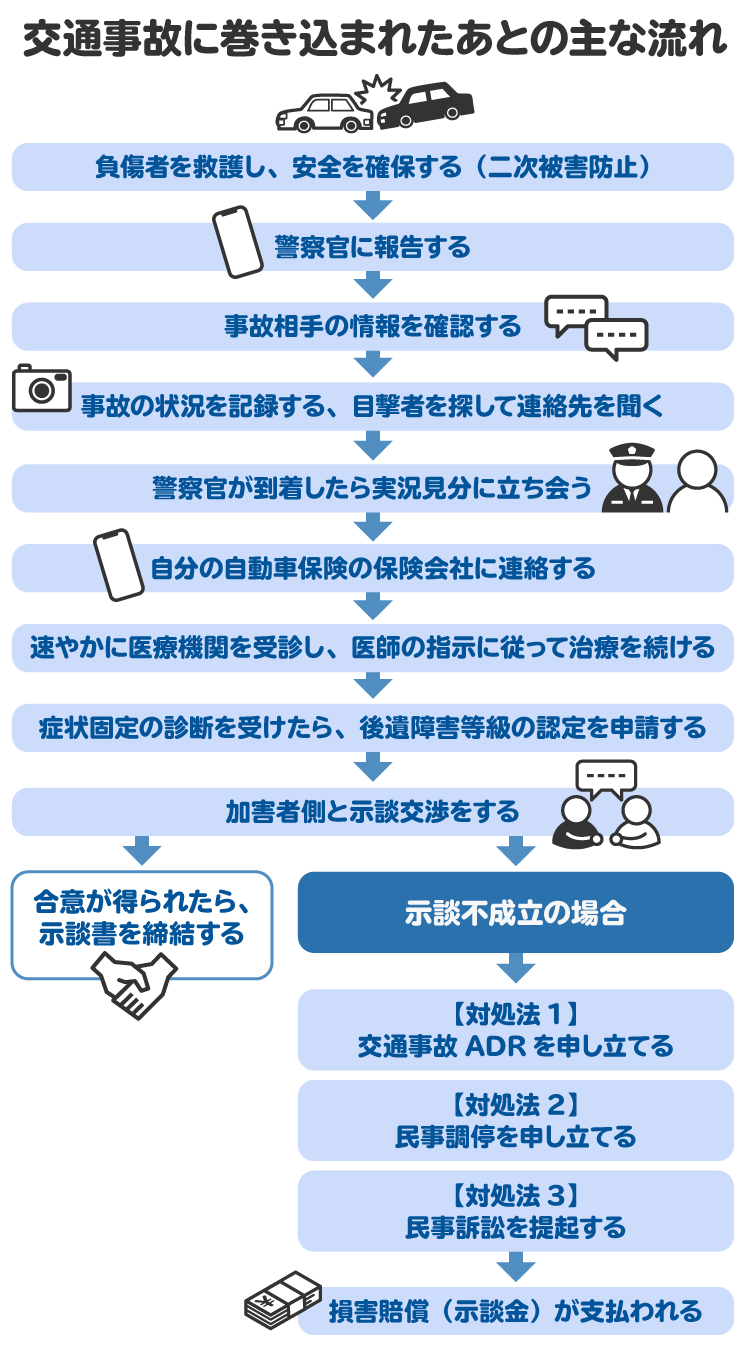

1. 【図解】交通事故に巻き込まれたあとの主な流れ

交通事故に巻き込まれた被害者が、事故発生後にとるべき対応の流れは以下のとおりです。焦ることなく、それぞれのステップを着実に踏んでいきましょう。

1-1. 【STEP1】負傷者を救護し、安全を確保する(二次被害防止)

交通事故による自分以外の負傷者がいる場合は、まずその負傷者を救護する必要があります。負傷者の救護は、加害者か被害者かにかかわらず義務づけられているためです(道路交通法72条1項前段)。負傷者を安全な場所に移動する、応急処置を行う、119番通報をするなどの対応をとりましょう。

また、連続して交通事故が発生しないように、道路における危険を防止する措置も義務づけられています。たとえば車両を道路外や車線の左端に移動する、破損した部品を道路から回収するなどの対応をとります。道路上から車両を移動できない場合は、三角表示板(停止表示板)の設置も必要です。

もちろん、自分がけがをしている場合は、できる範囲で対応すれば構いません。軽傷や無傷の同乗者や相手がいれば、その人に対応を頼みましょう。

1-2. 【STEP2】警察官に報告する

交通事故が発生したときは、110番通報をするか、または最寄りの警察署や交番へ行って、警察官に現場へ来てもらえるよう依頼する必要があります。道路交通法72条1項後段では、以下の情報を警察官に報告することが義務づけられています。

交通事故が発生した日時や場所

死傷者の数、負傷者の負傷の程度

損壊した物、その損壊の程度

事故車両の積載物

交通事故について講じた措置

軽い事故の場合、加害者から「警察を呼ばずに当事者だけで解決しましょう」と言われることもありますが、応じてはいけません。事故直後に警察に報告をしなければ、後日、事故による身体の痛みが出ても、加害者に慰謝料などを請求できない可能性があるためです。

1-3. 【STEP3】事故相手の情報を確認する

交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求できます。そのためには、加害者の住所や氏名がわかっていなければなりません。

事故現場で加害者と会話をして、運転免許証などの身分証明書を見せてもらいましょう。身分証明書の提示を拒否された場合は、警察官の立ち会いの下で相手の情報を確認します。

1-4. 【STEP4】事故の状況を記録する、目撃者を探して連絡先を聞く

人身事故の場合は警察官が事故現場の状況や証拠を詳しく調べる実況見分を行いますが、被害者自身でも事故現場の状況を記録しておくことが望ましいです。事故車両や事故発生地点付近の写真を撮っておくと、あとで役に立つことがあります。物損事故(物への損害のみが発生している事故)の場合は実況見分が行われないので、被害者自身で事故状況を記録化することがいっそう重要です。

また、事故の目撃者がいる場合は、あとで証言してもらえるよう頼んでみましょう。特に当事者それぞれの不注意や責任の度合いを示す過失割合が争いになった場合は、目撃者の証言によって結論が変わるケースがあります。目撃者の承諾を得られたら、連絡先を聞いておくことが重要です。

1-5. 【STEP5】警察官が到着したら実況見分に立ち会う

負傷者がいる人身事故の場合は、事故現場に到着した警察官が実況見分を行います。

実況見分は、警察官が事件現場の状況を記録する手続きです。被害者として、事実がきちんと記録化されるように、実況見分に立ち会って警察官の調査に協力することが大切です。

少しでもけがや身体の痛みがある場合には、人身事故として処理してもらいましょう。物損事故として処理されると、十分な損害賠償金を受けられないおそれがあります。

警察官が作成する実況見分調書は、後日閲覧やコピー(謄写)をすることができます。実況見分調書には事故状況が客観的に記録されているため、損害賠償請求を行う際に役立ちます。

1-6. 【STEP6】自分の自動車保険の保険会社に連絡する

すべての車に加入が義務づけられている自賠責保険とは別に、被害者自身が自動車保険(任意保険)に加入している場合は、その保険会社に交通事故が起こった旨を連絡します。

被害者側にも何らかの過失がある場合は、保険会社が示談交渉に関与するケースがあります。その際、事前に保険会社へ連絡しているとスムーズに対応してもらえます。また、人身傷害保険や車両保険などに加入している場合は、保険金請求の手続きについても案内を受けられます。

1-7. 【STEP7】速やかに医療機関を受診し、医師の指示に従って治療を続ける

交通事故に遭ったら、速やかに医療機関を受診してください。

明らかにけがをしている場合はもちろん、けががないように見える場合でも、すぐに医療機関を受診することをお勧めします。隠れたけがが見つかるケースもあるためです。

医師から治療の指示を受けたら、それに従って治療を続けましょう。自分だけの判断で通院を中断してはいけません。けがが悪化したり、損害賠償請求について不利になったりするおそれがあります。

1-8. 【STEP8】症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級の認定を申請する

交通事故によるけがの治療を終えるタイミングは、医師から「完治」または「症状固定」の診断を受けたときです。後遺症がない場合は完治、後遺症が残った場合は症状固定となります。症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと医学的に判断される状態です。

症状固定の診断を受けた場合は「後遺障害等級」の認定を申請しましょう。

後遺障害等級とは後遺症の内容に応じて認定される等級で、国土交通省が「後遺障害等級表」を公表しています。どの等級が認定されるかによって、加害者側に対して請求できる損害賠償(=後遺障害慰謝料、逸失利益)の額が変わります。逸失利益とは、本来得られるはずだったのに、交通事故によって将来にわたって失われた収入を指します。

後遺障害等級認定の申請方法は「事前認定」と「被害者請求」の2通りがあります。

【事前認定】

加害者側の任意保険会社に、後遺障害等級認定の手続きを任せます。

【被害者請求】

被害者が自ら、加害者が加入している自賠責保険の保険会社に対して申請を行います。

事前認定のほうが手間はかかりませんが、納得できるかたちで申請を行いたいなら被害者請求がお勧めです。弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定に関する被害者請求のサポートを受けられます。

1-9. 【STEP9】加害者側と示談交渉をする

後遺症がない場合は完治の診断を受けたあと、後遺症がある場合は後遺障害等級の認定を受けたあとに、加害者側との間で示談交渉を始めましょう。示談交渉とは、被害者側と加害者側が損害賠償の内容を提示し合い、すり合わせを行って合意をめざす手続きです。

加害者が任意保険に加入している場合は、その保険会社との間で示談交渉を行います。これに対して、加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人が示談交渉の相手となります。

特に保険会社と示談交渉をする場合、適正な水準よりも低い示談金額を提示されるケースが多いので注意すべきです。弁護士を代理人として交渉すると、保険会社の主張に惑わされずに適正額の損害賠償を請求することができます。

1-10. 【STEP10-1】合意が得られたら、示談書を締結する

損害賠償の内容について、被害者側と加害者側の間で合意ができたら、その内容をまとめた示談書を締結します。示談書には、合意した事項を明確に、漏れなく、かつ正しく記載することが大切です。

加害者が任意保険に加入している場合は、加害者側の保険会社が示談書の下書きを作成するのが一般的です。下書きが送られてきたら、弁護士にその内容をチェックしてもらいましょう。

1-11. 【STEP10-2】示談不成立の場合の対処法1|交通事故ADRを申し立てる

加害者側との示談交渉がまとまらない場合は、別の方法で解決を図る必要があります。その方法の一つとして挙げられるのが「交通事故ADR」です。

「ADR」は「裁判外紛争解決手続」と訳される言葉で、交通事故ADRは裁判所以外の第三者機関が取り扱う紛争解決手続きです。主に以下の機関が交通事故ADRを受け付けています。

機関名 | 概要 |

|---|---|

学識経験者と弁護士が運営 | |

日本弁護士連合会(日弁連)が設立し、 弁護士を中心として運営 | |

損害保険会社が会員である一般社団法人が運営 | |

自賠責保険に関する紛争解決を取り扱う |

交通事故ADRでは、裁判所の訴訟に比べると迅速かつ柔軟な解決が期待できます。ただし、必ずしも示談が成立するとは限らない点や、取扱対象外の事案もある点に注意が必要です。

1-12. 【STEP10-3】示談不成立の場合の対処法2|民事調停を申し立てる

示談交渉がまとまらない場合の解決策としては、「民事調停」も考えられます。

民事調停は、簡易裁判所で行われる話し合いの手続きです。中立の調停委員2名が仲介を行い、被害者と加害者の間で合意(調停)の成立をめざします。

民事調停のメリットの一つは、交通事故ADRの対象外とされている事案でも利用できる点です。たとえば加害者が任意保険に加入していない場合は交通事故ADRを利用できないケースが多いですが、民事調停は利用することができます。

ただし、民事調停は当事者双方の合意が得られなければ成立しません。被害者側と加害者側の主張が大きく異なっている場合は、民事調停を申し立てても時間の無駄になるおそれがあります。

1-13. 【STEP10-4】示談不成立の場合の対処法3|民事訴訟を提起する

交通事故に関する紛争を解決するための最後の方法は、裁判所に「民事訴訟」を提起することです。交通事故ADRや民事訴訟では解決できない場合は、民事訴訟を提起するほかありません。

民事訴訟は、裁判所の法廷で行われる紛争解決手続きです。交通事故に関する訴訟では、被害者が原告として、被告である加害者に対して損害賠償を請求します。裁判所が当事者双方の主張と立証を聞き、損害賠償請求を認めるかどうかを判断します。

裁判所に損害賠償請求を認めてもらうには、交通事故の客観的な状況や受けた損害などを、証拠に基づいて被害者側が立証しなければなりません。訴訟の手続きも複雑であるため、弁護士のサポートを受けながら対応するのが望ましいです。

1-14. 【STEP11】損害賠償金(示談金)が支払われる

示談交渉、交通事故ADR、民事調停または民事訴訟によって損害賠償の内容が確定したら、加害者側から損害賠償金(示談金)の支払いを受けます。

損害賠償金を支払うのが保険会社であれば、数週間以内には損害賠償金が振り込まれると思われます。

これに対して、加害者本人が損害賠償を支払う場合は、支払いを拒否されるかもしれません。拒否された場合は、民事調停で取得した「調停調書」や民事訴訟で取得した「確定判決」を裁判所に提出して、強制執行を申し立てます。強制執行を申し立てると、裁判所によって加害者の財産が差し押さえられ、そこから損害賠償金を回収できます。

2. 交通事故に巻き込まれたときに注意すべきポイント

交通事故に巻き込まれた被害者が、その後の対応において注意すべきポイントを解説します。

すぐに警察官を呼ぶ

事故直後に示談をしない

軽いけがでも人身事故として報告する

不必要な治療費は損害賠償の対象外だと認識しておく

自分の判断で通院や治療をやめない

嘘や証拠の偽造は厳禁

加害者側からの連絡を無視しない

加害者側の保険会社から質問を受けても、安易に答えない

加害者側の保険会社の主張をうのみにしない

2-1. すぐに警察官を呼ぶ

交通事故に巻き込まれたら、すぐに警察官を呼びましょう。

被害者か加害者かにかかわらず、交通事故の当事者には警察官への報告が義務づけられています。また、警察官の実況見分によって事故直後の現場状況を記録してもらえば、あとで損害賠償請求を行う際に役立ちます。

2-2. 事故直後に示談をしない

交通事故の現場において、またはその数日後などの間もない時期に、加害者側から示談を提案されるケースがあります。

被害者側としては、事故直後における示談の提案に応じてはなりません。示談をするためには、交通事故による損害の内容が確定している必要があるためです。事故直後の段階は、あとでけがが判明する可能性があるなど、示談をするには時期尚早です。

加害者側から示談の提案を受けても、けがの状況などについて様子を見る必要があるなどと伝えて、その場で応じないようにしましょう。

2-3. 軽いけがでも人身事故として報告する

交通事故によって負ったけがが軽傷でも、警察官には必ず人身事故として報告しましょう。

人身事故について警察官が作成する実況見分調書は、交通事故の損害賠償請求を行う際に証拠として役立ちます。

また、加害者側の保険会社に人身損害の保険金を請求する際には、人身事故の交通事故証明書の提出を求められるのが一般的です。交通事故証明書とは、交通事故が起きた事実を証明する書類です。人身事故の交通事故証明書は、自動車安全運転センターに申請すれば発行してもらえますが、その前に警察官へ人身事故としての事故報告を行っていなければなりません。

一度は物損事故として報告したとしても、あとでけがが判明した場合は、警察署で人身事故への切り替えを申請することができます。事故発生から数週間が経過すると人身事故への切り替えが認められなくなるおそれがあるため、早めに切り替えを申請することが大切です。

2-4. 不必要な治療費は損害賠償の対象外だと認識しておく

交通事故によるけがの治療のうち、医学的に必要ないと思われるものは、損害賠償の対象外となります。

特に保険適用外の自由診療や、整骨院または接骨院での治療に関する費用は、医師の指示による場合を除いて損害賠償請求が認められない可能性が高いので注意が必要です。

2-5. 自分の判断で通院や治療をやめない

交通事故によるけがを治療するための通院は、自分だけの判断でやめてはいけません。けがが悪化するおそれがあるほか、交通事故とけがや後遺症の間の因果関係が認められにくくなり、損害賠償請求において不利になるケースもあるためです。

医師の指示に従い、完治または症状固定の診断を受けるまで通院を続けましょう。

2-6. 嘘や証拠の偽造は厳禁

損害賠償を増額するために、嘘をついたり証拠を偽造したりすることは厳禁です。詐欺罪(刑法246条1項)や私文書偽造罪(刑法159条)などの責任を問われるおそれがあります。

交通事故の損害賠償請求は、あくまでも客観的な事実にもとづいて行いましょう。

2-7. 加害者側からの連絡を無視しない

加害者本人や加害者側の保険会社は、電話や郵便などで被害者側に連絡してくるケースがあります。

加害者側からの連絡を完全に無視するのはお勧めできません。示談交渉がスムーズに進みにくくなる可能性があるためです。

損害賠償請求の方針が定まっていない段階では具体的な話を進めるべきではありませんが、少なくとも何らかの応答はしておいたほうが無難です。対応の仕方がわからない場合は、弁護士を代理人に立てましょう。

2-8. 加害者側の保険会社から質問を受けても、安易に答えない

加害者側の保険会社は、治療の状況などについていろいろと質問してくるケースがあります。

保険会社の質問の背景には、治療費の打ち切りや損害賠償の減額などのきっかけにしようという意図が存在することが多いです。

したがって、被害者としては保険会社の質問に対して安易に答えないようにしてください。質問されてもすぐには答えず、持ち帰って弁護士と相談したうえで回答しましょう。

2-9. 加害者側の保険会社の主張をうのみにしない

加害者側の保険会社は、まだ治療が続いているのに治療費の打ち切りを提案してきたり、相場よりも大幅に低い保険金額を提示してきたりすることがあります。

被害者としては、加害者側の保険会社の主張をうのみにしてはなりません。弁護士と相談しながら法的な検討を行い、適正額の保険金を支払うよう求めましょう。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

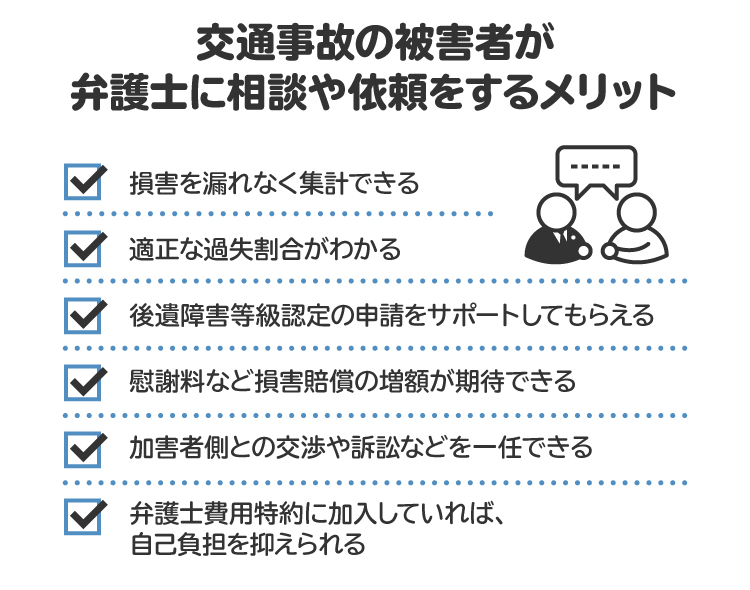

3. 交通事故の被害者が弁護士に相談や依頼をするメリット

交通事故の損害賠償請求について、被害者が自力で対応するのは限界があります。自分だけで抱え込まず、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故の被害者が弁護士に相談および依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。

3-1. 損害を漏れなく集計できる

交通事故の被害者は、次のとおり、加害者側に対してさまざまな項目の損害賠償を請求できます。

治療費

通院交通費

入院雑費

介護費用

休業損害

逸失利益

慰謝料

交通事故の損害賠償請求にあたっては、これらの損害額を漏れなく集計することが大切です。弁護士に相談すれば、被害者自身が気づいていないものも含めて幅広くリストアップして集計し、適正額の損害賠償を請求してもらえます。

3-2. 適正な過失割合がわかる

交通事故の損害賠償額は、当事者間の過失割合によって大きく変化します。加害者側は、被害者にも過失があると主張して、損害賠償の減額を求めてくるケースがあります。

弁護士に相談すれば、交通事故の客観的な状況に応じた適正な過失割合についてアドバイスを受けられます。加害者側の主張する過失割合が、被害者にとって不当に不利な場合は、客観的な事故状況に関する資料を示しながら反論してもらえます。

3-3. 後遺障害等級認定の申請をサポートしてもらえる

交通事故によるけがが完治せず後遺症が残った場合は、適正な後遺障害等級の認定を受けることが大切です。後遺障害等級は、後遺障害慰謝料や逸失利益の損害賠償額に大きな影響を及ぼします。

弁護士に相談すれば、後遺障害等級認定の申請手続きをサポートしてもらえます。特に重要な申請書類である「後遺障害診断書」については、必要に応じて弁護士が主治医とコミュニケーションをとり、認定基準に沿った記載をするよう交渉してくれることもあります。

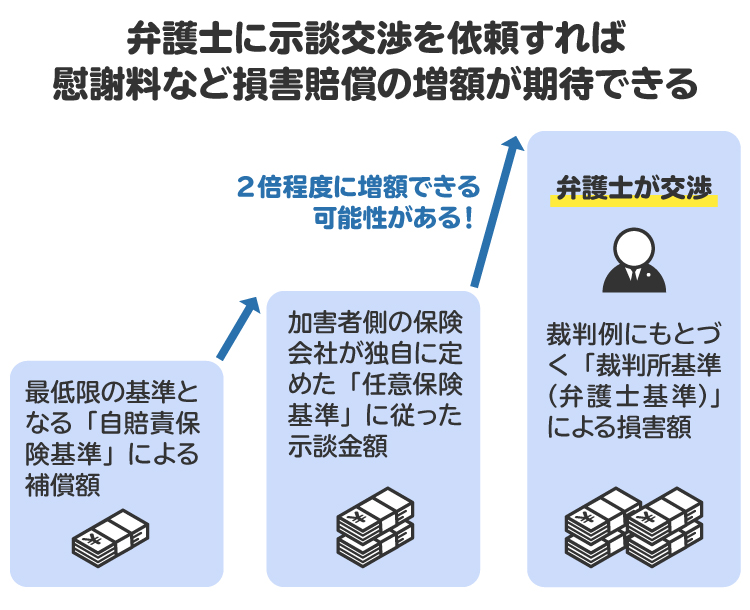

3-4. 慰謝料など損害賠償の増額が期待できる

弁護士に示談交渉を依頼すれば、加害者側の提示額よりも損害賠償を増額できる可能性があります。

加害者側の保険会社は、会社が独自に定めた「任意保険基準」に従った示談金額を提示してきます。しかし、任意保険基準による示談金額は、被害者が受けた客観的な損害額よりも少なくなります。

適正額の損害賠償を請求するためには、過去の裁判例にもとづく「裁判所基準(弁護士基準)」によって損害額を請求しなければなりません。弁護士に依頼すれば、裁判所基準に従った損害賠償の支払いを請求してもらえます。

たとえば、治療後に残った痛みやしびれなどについて「後遺障害14級」が認定された場合、裁判所基準による後遺障害慰謝料の額は110万円とされています。

これに対して、加害者側の保険会社が提示してくる後遺障害慰謝料の額は50万円から60万円程度にとどまるケースが多いです。弁護士が裁判所基準に従った支払いを求めれば、後遺障害慰謝料を2倍程度に増額できる可能性があります。

3-5. 加害者側との交渉や訴訟などを一任できる

弁護士に依頼すれば、交通事故の損害賠償請求に関する手続きを全面的に任せられます。

示談交渉、交通事故ADR、民事調停、民事訴訟などを経験豊かな弁護士に任せれば、適切な対応によって損害賠償請求が成功する可能性が高まります。労力やストレスが軽減され、治療に専念できるようになる点も、弁護士に依頼することの大きなメリットと言えるでしょう。

3-6. 弁護士費用特約に加入していれば、自己負担を抑えられる

自動車保険や火災保険などには「弁護士費用特約」が付けられていることがあります。弁護士費用特約を利用すると、弁護士に依頼する際の費用の大部分が保険金によってカバーされます。

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼する際にも、弁護士費用特約を利用することができます。自己負担を最小限に抑えながら弁護士に依頼できるので、加入している保険に弁護士費用特約が付いているかどうかを確認しましょう。

4. 交通事故後の流れに関してよくある質問

Q. 軽い事故でも警察を呼ぶ必要はある?

公道で発生した交通事故については、軽微な場合でも必ず警察官に報告しなければなりません。私有地内での事故は原則として報告の対象外ですが、大規模な駐車場など一般交通のために提供されている場所で事故が発生した場合は、私有地内でも警察官に報告する必要があります。

Q. 交通事故に遭ったら最初にすることは?

負傷者がいる場合は救護を行い、車両の移動や三角表示板(停止表示板)の設置などの危険防止措置を講じましょう。その後は警察官への報告や保険会社への連絡を行い、けがの有無にかかわらず医療機関を受診します。

Q. 交通事故に遭ったら、保険会社への連絡はいつまでにすべき?

自分が加入している自動車保険の保険会社には、なるべく早く連絡するのが望ましいです。その後の対応をスムーズに行ってもらえる可能性が高まります。相手の保険会社への連絡は、それほど急ぐ必要はありません。連絡のタイミングは、弁護士に相談しながら決めましょう。

Q. 交通事故のけがを治療するための通院は、いつまで続ければよい?

医師から完治または症状固定の診断を受けるまで通院を続けることが大切です。自分だけの判断で通院をやめてはいけません。

Q. 交通事故で同乗者がけがをした場合も、治療費などの損害賠償を請求できる?

同乗者のけがについても、加害者側に対して損害賠償を請求できます。

Q. 交通事故の加害者になった場合、被害者に謝罪したいので個人的に連絡してもよい?

被害者に対する謝罪の連絡は、なるべく早い段階でしておいたほうがよいでしょう。加害者としての誠意であるとともに、示談交渉を円滑化する効果も期待できます。

ただし、被害者との会話は謝罪のみにとどめ、損害賠償に関する具体的な言及は避けたほうがよいです。損害賠償については、保険会社や弁護士と相談しながら対応することをお勧めします。

5. まとめ 交通事故後の対応は弁護士に依頼すればさまざまなメリットが受けられる

交通事故の被害に遭ったら、動揺する気持ちを抑えて冷静に対応することが大切です。現場での対応やけがの治療、損害賠償請求に備えた準備などを着実に進めましょう。

交通事故後の対応については、弁護士に相談すればわかりやすいアドバイスを受けられます。正式に依頼すれば、損害を漏れなく集計できる、後遺障害等級認定の申請をサポートしてもらえる、慰謝料など損害賠償の増額が期待できる、加害者側との交渉や訴訟などを一任できる、といったメリットが期待できます。

初回相談は無料で応じている法律事務所が多いので、少しでも不安なことがあれば気軽に弁護士に相談することをお勧めします。

(記事は2025年10月1日時点の情報にもとづいています)

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す