目 次

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す

交通事故トラブルに強い

弁護士を探す

1. 自転車と歩行者の接触事故が起きたらどうなる?特徴や注意点は?

自転車と歩行者の接触事故についての特徴や、事故が起きた際の注意点について解説します。

1-1. 自転車の過失割合が大きくなりやすい

歩行者は「交通弱者」として最大限に保護されています。そのため、自転車と歩行者の事故が発生した場合、過失の程度は自転車のほうが重い場合が多いです。

過失割合とは、交通事故が発生した場合、加害者と被害者の落ち度(不注意やミス)の程度の割合を示したものです。損害賠償額を算定する際には、被害者の過失に応じた金額を差し引きます(過失相殺)。たとえば、歩行者側の損害額が100万円で、過失割合が加害者80:被害者20だった際には、加害者が被害者に支払う賠償額は、過失相殺によって8割にあたる80万円に減額されます。

自転車と歩行者の過失割合の詳細については、事例別に後ほど紹介します。

1-2. 自転車側は無保険の場合が多い

自転車事故に対応する保険としては「自転車保険」があります。ただし、法律で加入が義務づけられる強制保険ではなく、加入するかどうかを自由に決められる任意保険です。自転車保険は自動車の任意保険ほど一般的ではなく、加害者となった自転車の運転者が自転車保険に加入していないケースも少なくありません。

加害者となった自転車側が任意保険に加入していない場合、被害者に支払う損害賠償を全額、自分で負担する必要があります。また、被害者との示談交渉も自分で進めなければなりません。

なお、自動車の所有者すべてに法律で加入が義務づけられる自賠責保険に入っていたとしても、自転車事故は対象外のため、自賠責保険からの補償は受けられません。

被害を受けた歩行者の立場からすると、加害者側の収入や資産状況によっては十分な賠償を受けられなかったり、交渉がスムーズに進まなかったりする可能性があるため注意が必要です。加害者側から十分な対応をしてもらえない場合、示談交渉や損害賠償請求の進め方について弁護士への相談も視野に入れるとよいでしょう。

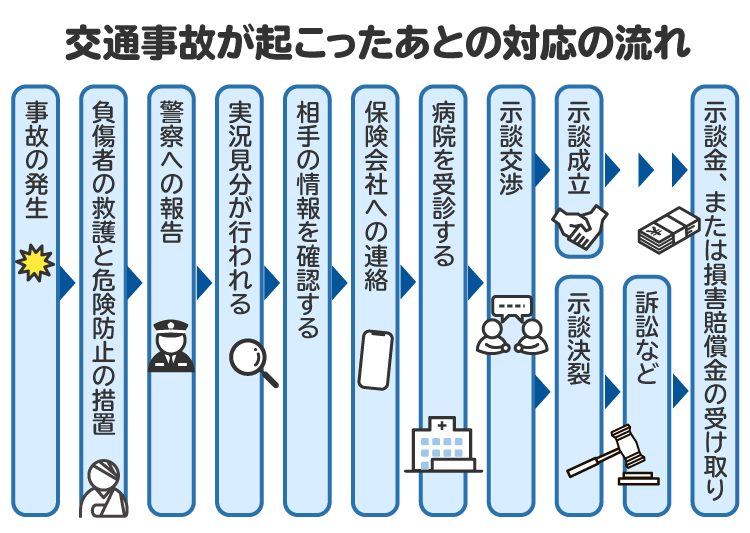

2. 自転車と歩行者の事故が起こったあとの対応の流れ

自転車と歩行者による事故が起こった際には、おおむね以下の流れで進みます。

2-1. 負傷者を救護し、危険防止の措置を講じる

道路交通法72条1項により、自転車にも負傷者の救護と危険防止の措置をとるよう義務づけられています。

自転車の走行中に歩行者にけがをさせた場合、けがをした歩行者を安全な場所に運ぶ、応急処置をする、救急車を呼ぶなどの救護措置をとる必要があります。また、乗っていた自転車についても、通行の妨げにならない場所に移動するなどして安全を確保する必要があります。

なお、自分も大けがをしている場合は、その治療が先決となります。

2-2. 警察に報告する

交通事故が発生した場合、道路交通法72条1項により、自転車の運転者は事故が起こった旨を警察に報告することが義務づけられています。

2-3. 実況見分が行われる

けがをした人がいた場合、警察により実況見分が行われます。「実況見分」とは、事故現場で警察官が当事者から説明を受けるなどして行う事故状況の捜査です。

実況見分の結果は「実況見分調書」に記載されます。実況見分調書には当事者の供述内容も記載されます。事実と異なる点があれば、その場で警察官に伝えてください。

2-4. 相手の情報を確認する

今後、損害賠償を請求したり、後日請求を受けた際に本人確認をしたりするために、相手の名前や住所、連絡先を確認します。可能であれば免許証などの身分証の提示をしてもらい、その情報を記録しておくとよいでしょう。

2-5. 保険会社に連絡する

自分か事故の相手が保険に加入している場合、今後の対応をスムーズに進めるために保険会社に連絡します。自転車保険そのものに加入していなくても、自動車保険の特約や火災保険の特約が使える場合があります。あらかじめ自分の保険契約の内容を確認しておきましょう。

2-6. 病院を受診する

痛みや明らかな症状がない場合でも、けがをしている可能性や後遺症が出る可能性があるため、事故後すぐに病院の受診をお勧めします。

けがをしている場合は医師の指示に従って、けがが治るまで、あるいは症状が一定の状態になってそれ以上の改善が見込まれない「症状固定」の状態になるまで通院を続けましょう。

2-7. 示談交渉をする

事故の相手と損害賠償について交渉します。自転車と歩行者の事故の場合は当事者同士での話し合いとなります。示談が成立した際は、賠償額などを記載した示談書を作成しておきましょう。あとになって「言った、言わない」のトラブルを防げます。

ただし、事故相手との直接のやりとりは精神的な負担が大きいうえ、感情的になって話し合いがスムーズに進まない可能性もあります。

直接のやりとりに不安がある場合や交渉がうまく進まない場合は、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。

2-8. 訴訟を提起する

話し合いで解決ができない場合、被害者は事故の相手に対して訴訟を提起し、損害賠償を請求できます。加害者の場合でも、一定額以上の賠償金の支払い義務がないことを裁判所に認めてもらう訴訟(債務不存在確認訴訟)を一定の要件を満たせば提起できます。

訴訟を提起した場合、通常は示談交渉よりも時間がかかると想定されます。また、弁護士に依頼しない場合でも、印紙代や郵便代は必要になるので、訴訟を提起するかどうかは時間や費用面も考慮して決めてください。

2-9. 損害賠償金が支払われる

事故の相手との間で損害賠償の金額が決まったあとは、示談書や裁判所の判決にしたがって支払いが行われます。

3. 【事例別】自転車と歩行者の事故の基本過失割合は?

自転車と歩行者による事故が発生した場合の基本過失割合について、事例別に解説します。

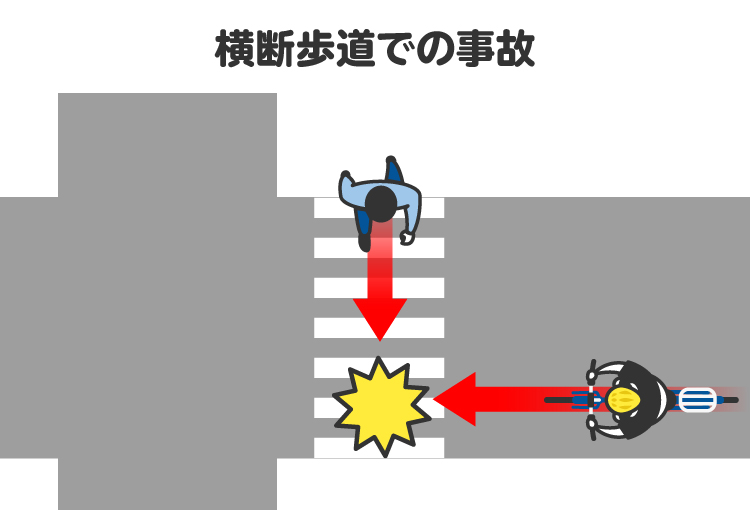

3-1. 横断歩道での事故

信号機の設置されていない横断歩道を横断中の歩行者に自転車がぶつかった場合、基本の過失割合は「自転車:歩行者=100:0」となります。

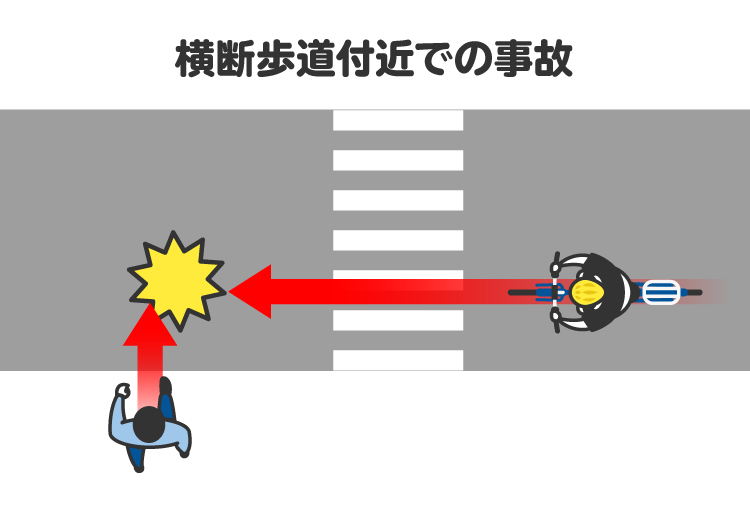

3-2. 横断歩道付近での事故

歩行者が信号機の設置されていない横断歩道付近を横断しているところに自転車がぶつかった場合、基本の過失割合は「自転車:歩行者=65:35」となります。横断歩道付近では、歩行者は横断歩道を使って道路を横断しなければならないため、歩行者にも過失があるとされています。

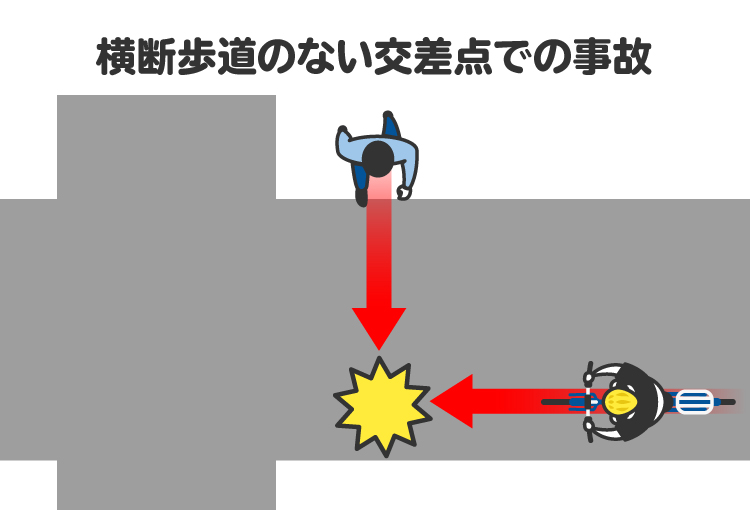

3-3. 横断歩道のない交差点での事故

横断歩道のない交差点を歩行者が横断しているところに自転車がぶつかった場合、基本の過失割合は「自転車:歩行者=85:15」となります。

3-4. 信号機のある交差点での事故

信号機のある交差点を横断中の歩行者に自転車がぶつかった場合は、信号機の色によって過失割合が異なります。

たとえば、歩行者が青信号で横断し、自転車も青信号で右左折したような場合の基本過失割合は「自転車:歩行者=100:0」となります。一方で、歩行者が赤信号で横断し、自転車が青信号で右左折した場合の基本の過失割合は「自転車:歩行者=40:60」となります。

3-5. 歩道や路側帯での事故

歩道上において、歩行者は自転車に対して注意を払う義務は負っていないと考えられています。そのため、歩道上で事故が発生した場合の基本の過失割合は「自転車:歩行者=100:0」となります。路側帯での事故についても、基本の過失割合は「自転車:歩行者=100:0」です。

3-6. 歩道や路側帯がない道路での事故

歩道や路側帯がない道路では、歩行者は原則として道路の右側端に寄って通行しなければなりません。ただし、道路の右側端の通行が危険であるときや、そのほかのやむを得ない事情があるときは、左側端に寄って通行できます。

歩行者が道路右側端を通行している場合に自転車とぶつかった場合の基本の過失割合は、「自転車:歩行者=100:0」となります。また、歩行者が道路左側端を通行している場合の基本の過失割合は「自転車:歩行者=95:5」となります。

また、幅員が狭い道路の中央部分を通行している歩行者が自転車に衝突された場合の基本の過失割合は、「自転車:歩行者=90:10」となります。

なお、歩道または歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と、車道との区別のある道路において、歩行者に車道通行が許されていないケースにおいては、車道を通行していた歩行者と自転車との事故の場合、基本の過失割合は「自転車75:歩行者25」となります。

4. 自転車と歩行者の事故で過失割合に影響する要素は?

自転車を運転しながらスマートフォンの画面を注視する行為や酒気帯び運転は、法律により禁止されています。

そのため、自転車がスマートフォンを見ながら運転していた、飲酒運転をしていた、無灯火だったなどの事情がある場合は、自転車の過失割合がより大きくなる可能性があります。

なお、歩行者が急に飛び出した場合や、ふらふら歩きなどをしていた場合は、歩行者の過失割合が大きくなる可能性があります。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

5. 歩行者と接触した場合に、自転車の運転者が問われる責任は?

自転車に乗っているときに歩行者と接触した場合、運転者に問われる責任としては以下の3つがあります。

民事上の責任|治療費や慰謝料などの損害賠償

刑事上の責任|刑事罰

行政上の責任|自転車運転者講習の受講義務

5-1. 民事上の責任|治療費や慰謝料などの損害賠償

自動車で事故を起こした場合と同様に、加害者は被害者の治療費、相手が事故で仕事を休まざるを得なくなった場合の休業損害、入通院についての慰謝料などの損害賠償を支払う責任を負います。

過去には、自転車と歩行者の事故で、自転車の運転者に高額の損害賠償が命じられた事例がありました。

【自転車と歩行者の事故で高額の損害賠償が命じられた事例】

神戸地方裁判所2013年7月4日判決では、小学生の男子が自転車で歩行者と衝突し、歩行者が急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折などの傷害を負い、意識障害などの後遺障害が残った事故について、親が息子に対して自転車の運転に関する十分な注意や指導をしていたとは言えず、監督義務を果たしていなかったとして、損害賠償責任を認めました。

傷害慰謝料、後遺障害慰謝料のほか、後遺障害逸失利益や将来の介護費用など高額な賠償責任が認められました。

5-2. 刑事上の責任|刑事罰

自転車と歩行者との事故で相手にけがをさせてしまった場合、過失傷害罪に問われる可能性があります。また、相手が死亡した場合は過失致死罪に問われる可能性もあります。

過失傷害罪の法定刑は30万円以下の罰金または科料です。また、過失致死罪の法定刑は50万円以下の罰金です。

なお、スマートフォンを操作しながら自転車を運転していたり、ブレーキが装備されていない自転車に乗っていたりした場合は、重過失致死傷罪に問われる可能性もあります。重過失致死傷罪の法定刑は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

5-3. 行政上の責任|自転車運転者講習の受講義務

自転車の運転に際し、信号無視など一定の違反行為を3年以内に2回以上した場合には、自転車運転者講習の受講が義務づけられます。

6. 自転車と歩行者の事故の示談交渉を弁護士に相談、依頼すべき理由

専門的な知識がないまま示談交渉を進めると、必要以上に重い責任を負ったり、十分な賠償金の支払いを受けられなかったりするリスクもあります。

そういった負担やリスクをできる限り回避するため、また相手の対応や提示額に疑問がある場合には、弁護士に交渉の進め方や相手からの請求金額が妥当かを相談するとよいでしょう。

弁護士に相談や依頼をすべき理由について、加害者である自転車側と被害者である歩行者側に分けて、紹介します。

6-1. 【自転車側】適正な賠償額での解決、被害者との直接交渉の回避

自転車保険に入っていない場合は、自分で直接、被害者と交渉しなければなりません。相手と直接やりとりをするのは精神的に大きな負担になると考えられます。また、支払う責任のない費用まで請求される可能性もあります。

弁護士に依頼すれば、適正な賠償額を算定したうえで、相手の請求に応じるかどうかについてアドバイスがもらえます。また、相手と直接交渉する必要がなくなり、精神的、時間的に余裕を持って対応しやすくなります。

6-2. 【歩行者側】「弁護士基準」での慰謝料増額、後遺障害等級認定のサポート

交通事故で慰謝料を請求すると、保険会社は独自に定めた「任意保険基準」に基づいて金額を計算します。一方で、弁護士に依頼すれば、過去の判例に基づいた「裁判所基準(弁護士基準)」で慰謝料を算定し、相手に請求するケースが多いです。裁判所基準のほうが慰謝料は高くなるため、より高額な慰謝料の支払いを受けられる可能性が高まります。

また、自賠責保険における後遺障害と同様の症状が残った場合には、そういった事情を主張しての損害賠償請求もできます。

加害者の自転車側が無保険だった場合、相手に裁判を起こすなどの法的な手続を採らなければ損害賠償の支払を受けることが難しいこともあり得ます。弁護士に依頼することで、裁判を起こすのに必要な書類などの準備や訴訟での手続を依頼することができます。そのため、相手が無保険だった場合も弁護士に依頼することで損害賠償の支払いを受けやすくなることはあり得るでしょう。

6-3. 弁護士費用特約は使える? 相談のタイミングは?

自転車保険に加入していて、弁護士費用特約が付帯されていれば、弁護士費用を保険でまかなえる可能性があります。保険に入っている場合は早めに保険会社に確認しましょう。

また、弁護士費用は弁護士によって異なります。初回相談を無料で受け付けている弁護士事務所もあるため、費用について一度相談してみてもよいでしょう。

7. 自転車と歩行者の事故に関連してよくある質問

Q. 自転車保険に入っていない場合、賠償金は自分で支払う必要がある?

自転車保険に加入していない場合は、自分で支払う必要があります。

Q. 小学生の子どもが高齢者を自転車ではねて相手が重体になった際は親の責任になる?

子どもに責任能力があれば子ども自身が責任を負います。子どもに責任能力がない場合は、親が責任を負います。12歳程度から責任能力が認められる場合が多いと考えられますが、事案によって異なります。

Q. 住宅地を自転車で走行中に飛び出してきた人をはねてしまった場合、自転車の過失割合は?

自転車が路側帯を通行していたところに歩行者が急に飛び出してきた場合、自転車側の過失割合は90%から95%とされています。ただし、急に飛び出してきたと言えるかは事案によるので、自転車側の過失が100%になる可能性もあります。

Q. 歩行中に自転車と接触したが、警察官を呼ばずに示談した。問題はある?

自転車が歩行者と接触し交通事故が発生した場合、運転者は警察に報告する義務があります。また、警察に報告をしないと、後日けがや新たな損害が発生した場合に、相手の住所や名前がわからず、相手に対して損害賠償を請求できなくなったり、保険が使えなくなったりする可能性もあります。そのため、事故直後に警察を呼んで対応してもらいましょう。

8. まとめ 自転車と歩行者の事故で対応に悩んだら弁護士に相談を

自転車と歩行者の事故が発生した場合には、速やかに負傷者を救護して危険防止措置を講じ、警察や保険会社に連絡をする必要があります。その後、けががある場合は通院して治療を行い、損害賠償について示談交渉や訴訟の手続きを進めましょう。

自転車と歩行者の事故の場合、自転車側の過失割合が大きくなる傾向にあります。また、自転車側が保険に入っていない場合は自分で賠償金額の交渉をしなければならず、大きな負担になる可能性もあります。

相手との交渉や損害賠償の金額について困った場合や疑問がある場合は、弁護士への早めの相談をお勧めします。

(記事は2025年10月1日時点の情報に基づいています)

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す