目 次

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す

交通事故トラブルに強い

弁護士を探す

1. 人身事故とは?

人の生命や身体に損害が生じる交通事故を人身事故といいます。車両、建物、道路標識などの物的損害のみが生じる物損事故とは法的な扱いが異なる点に注意が必要です。

1-1. 人身事故の定義

人身事故とは、警察庁では「道路において、車両等及び列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの」と定義されています。つまり、交通事故のなかで、被害に遭った車の運転者や同乗者、歩行者などに死傷者が発生した事故を指します。

反対に、死傷者が発生していない事故は物損事故と呼ばれます。

1-2. 人身事故と物損事故の違い

人身事故と物損事故は人の生命や身体に損害が生じているかどうかの違いがあることから、法的な扱いが異なります。

【刑事罰の適用】

人身事故を起こすと、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪による刑事罰が科される可能性があります。過失運転致死傷罪は前方不注視などの過失(ミス)によって事故を引き起こした場合の罪で、危険運転致死傷罪は悪質な危険運転を行ったことで事故を引き起こした場合の罪です。一方、物損事故では、原則として刑事罰は科されません。

【行政上の責任(免許)】

交通違反によって累積した違反点数に応じて、免許停止や免許取消といった行政処分が科されます。

物損事故では、建物を壊したり、危険防止措置や警察への報告義務を怠って現場から立ち去る「当て逃げ」をしたりしたような場合でなければ基本的に点数は加算されません。しかし、人身事故では必ず違反点数が加算されるため、累積点数次第では免許停止などの処分があり得るほか、少なくともゴールド免許は失われます。

【けがに対する補償】

人身事故では死傷者がいるため、被害者に対する補償が必要となります。具体的には治療費や休業損害などの損害です。また、こういった補償のため、人身事故におけるけがの補償については自賠責保険が適用されますが、物損事故では自賠責保険が適用されません。

人身事故 | 物損事故 | |

|---|---|---|

刑事罰 | 過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪に | 過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪に |

行政上の責任 | 必ず違反点数が加算される | 原則として点数の加算なし |

保険 | 自賠責保険が適用される | 自賠責保険が適用されない |

賠償の対象 | けがに対する治療費や休業損害など | 修理費や代車使用料、評価損など |

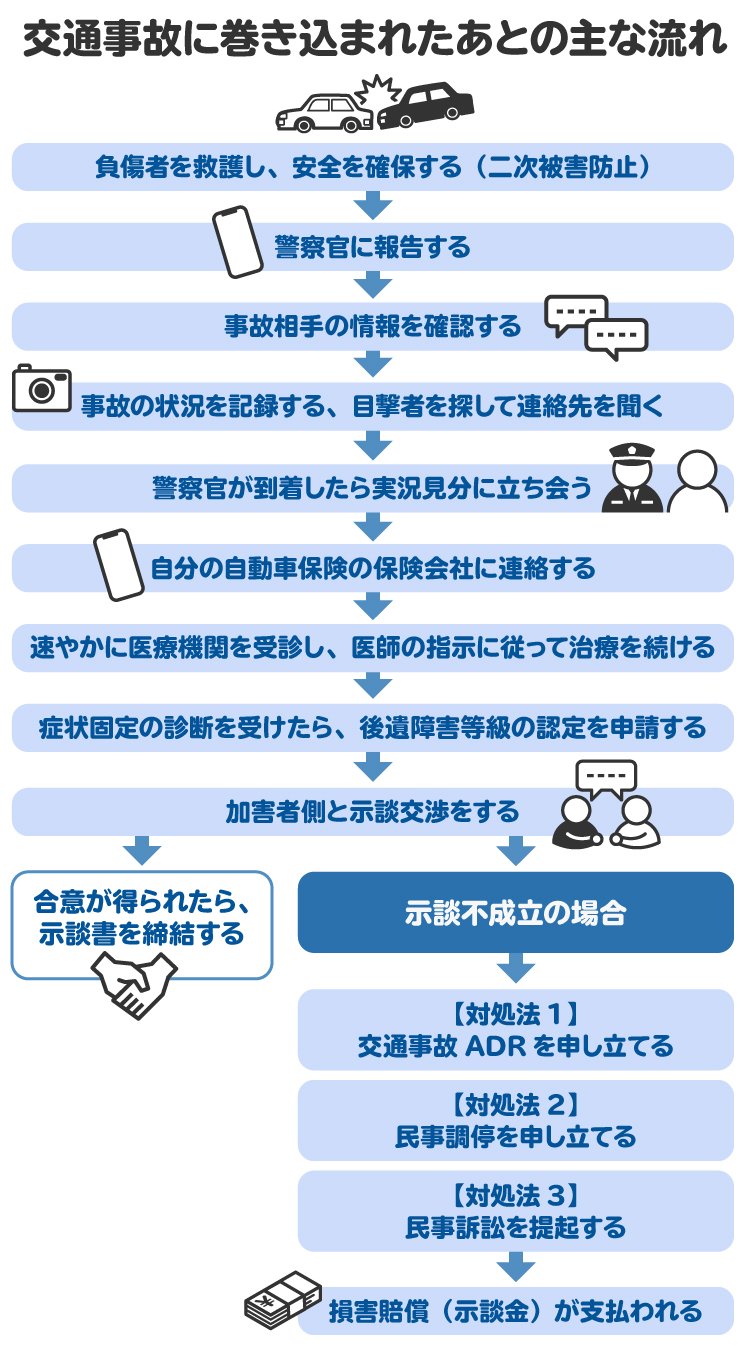

2. 人身事故に巻き込まれた場合の対応の流れ

人身事故の発生後は、主に次のような流れで対応が進みます。特に注意すべき7つのステップについて詳しく解説します。

2-1. 【STEP1】事故直後の対応

事故直後は戸惑い、混乱する人が多いでしょう。しかし、事故後の補償や手続きをスムーズに進めるためには、適切な対応をとることが大切です。事故を公にしたくない加害者から「警察への報告はせずに自分たちだけで解決しましょう」と持ちかけられることがありますが、応ずるべきではありません。自分に不利な内容になる可能性もあるからです。

【負傷者の救護と安全確保(二次被害防止)】

加害者か被害者かにかかわらず、交通事故における負傷者の救護は法律で義務づけられています(道路交通法第72条)。人身事故が発生したら、まずは負傷者を救護し、二次被害を防ぐためにも安全を確保しましょう。

【警察官への報告】

事故が発生したら、速やかに警察に連絡し、事故の状況を報告することが義務づけられています(道路交通法第72条)。

【事故相手の情報の確認】

事故の相手の氏名に加え、住所や電話番号、メールアドレスなどの連絡先を必ず確認し、メモしておきましょう。相手が運転していた車両の車種やナンバープレートなどの情報のほか、加入している保険会社の名称や連絡先、可能であれば証券番号も忘れずに確認してください。

警察へ通報していた場合は、警察官から連絡先の交換を促されるケースが多いです。

【事故状況の記録と目撃者の確保】

車両の損傷状況や位置関係、周囲の状況などがわかる事故現場の写真を複数枚撮影し、記録に残しておきましょう。事故を目撃した人がいれば、その場で氏名や連絡先を聞いておくのが望ましいです。目撃者の証言は、事故状況を客観的に証明する有力な証拠となります。

【実況見分の立ち会い】

警察による交通事故の状況確認と証拠保全のための手続きを実況見分といいます。実況見分が行われる場合、可能な限り立ち会いましょう。

次の情報を警察官に伝えましょう。

事故が発生した日時や場所

死傷者の数、負傷者の負傷の程度

損壊した物、その損壊の程度

事故車両の積載物

交通事故について講じた措置

実況見分が行われると、警察は「実況見分調書」という図面を作成します。そこには、事故発生時の状況や、車両と人の位置などが詳細に記録されます。保険会社との交渉や、過失割合の判断において非常に重要な資料となります。

あとから実況見分調書を訂正することはできないため、不明な点や事実と異なる点があれば、その場で必ず警察官に異議を伝えてください。

【保険会社への連絡】

自身が加入している保険会社に、事故に遭ったことを速やかに連絡しましょう。被害事故であれば加害者側の保険会社からも連絡が入る場合があります。その際は自分の被害の内容を正確に伝えてください。

なお、事故で重傷を負ってしまい、救急搬送されてしまったような場合はこれらの対応は難しいと言えます。しかし、そのような場合でも、搬送先の病院で親族などの手を借りて、できる限りの対応をしましょう。実況見分などは症状が回復し次第、あらためて行われるケースが多いです。

2-2. 【STEP2】けがの治療(すぐに病院へ)

体に違和感があればすぐに病院に行きましょう。特に首や腰のむち打ちなどの症状の場合、事故直後は体が緊張状態にあるため、自分では「大したことはない」と感じるかもしれません。

しかし、このような判断は危険です。すぐに専門家である整形外科の治療を受け、診断書を作成してもらいましょう。

大切なのは、事故から時間が経たないうちに受診することです。時間が経過してから症状を訴えて受診しても、交通事故とけがの因果関係が否定されてしまい、補償が受けられない可能性があります。

たとえば、事故から2週間たって受診したとしても、保険会社が補償を認めないケースが多いでしょう。また、事故による補償の世界では西洋医学が重視されているため、治療を受ける際は整形外科の治療を受けることが大切です。いわゆる接骨院や整骨院などの施術だけで済ませることは避けてください。

2-3. 【STEP3】物損事故から人身事故への切り替え

当初は物損事故と届け出たものの、あとからけがを負っていることが判明し、人身事故に切り替える場合があります。

こうしたケースでは、受診した病院に診断書を作成してもらい、警察署に提出します。提出後に改めて行われる実況見分に立ち会い、事故状況を正確に伝えましょう。

人身事故への切り替えの際は、なるべく速やかに警察署にその旨を要請することが大切です。

2-4. 【STEP4】けがの治療を終える

病院などに通院しながら、必要な治療を受けます。このとき、治療が1カ月以上空かないように気をつけてください。保険会社に通院の必要性がないほどの軽い症状とみなされ、治療費の支払いを打ち切られてしまう可能性があります。

けがの「完治」または「症状固定」となるまで、医師の指示のもと治療を続けましょう。症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が変化しない状況を意味します。症状固定後にかかった治療費などは、加害者に請求できません。

症状固定時期は、治療を続けてよくなる見込みがあるかどうかの医学的判断です。この点については医師とよく相談してください。

実際には、まだ症状が残っているにもかかわらず、加害者側の保険会社が通院を認めないケースもあります。そのような場合は、弁護士に相談してください。

2-5. 【STEP5】後遺障害等級認定の申請

治療が終了したにもかかわらず、後遺症状が残ってしまった場合、後遺障害の申請を行います。後遺障害の申請方法には、自賠責保険会社に自分で請求する「被害者請求」と、加害者側の保険会社に申請してもらう「事前認定」があります。

必要な書類は、「後遺障害診断書」という後遺障害申請用の特別な診断書をはじめ、交通事故証明書や診断書などですが、申請方法によって必要な書類が異なります。後遺障害申請手続きは書面審査であるため、認定が下りるかどうかにあたっては後遺障害診断書が非常に重要です。医師に症状を正確に伝え、適切な記載を依頼しましょう。

申請後、後遺障害が認定されると、1級から14級の等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益(交通事故に遭ったことにより、将来にわたって得られなくなった収入)といった損害項目が加わるため、受けられる補償額が変わります。

2-6. 【STEP6】加害者側との示談交渉

人身事故によるけがの治療が終わり治癒したあと、後遺障害が残った場合はその等級認定が完了後に、加害者側の保険会社などに損害賠償請求を行います。

まずは、裁判などの法的な手続きによらずに話し合いで解決する「示談交渉」という方法で賠償を求めます。示談交渉では、被害者側と加害者側が損害賠償の内容について合意をめざします。しかし、加害者側の保険会社は相対する立場であるとともに、営利企業であるため、提示する賠償金額を抑えようとする傾向があります。

2-7. 【STEP7】示談不成立の場合は、交通事故ADR、民事調停、民事訴訟

示談交渉で合意に至らない場合には、「交通事故ADR(裁判外紛争解決手続)」や民事調停、民事訴訟(裁判)を進めることになります。

交通事故ADRとは、裁判所以外の第三者機関が取り扱う紛争解決手続きです。代表例として、交通事故紛争処理センターの示談あっせん手続きがあります。これは、専門のあっせん委員が当事者双方から事情を聞き、和解案を提示するなどして解決を図るものです。民事調停は簡易裁判所で行われる話し合いの手続き、民事訴訟は裁判所に損害賠償請求の訴えを起こすことを指します。

加害者側の保険会社と被害者自身が保険会社と対等に交渉し、適正な賠償額を受け取ることは容易ではありません。また、交通事故ADRや訴訟などの手続きを活用していくには専門的な知識と経験が不可欠です。適切な補償のためには弁護士のサポートを受けることをお勧めします。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

3. 物損事故から人身事故への切り替えをしないとどうなる?

人身事故に切り替えをしていない場合でも、事故直後に加害者側の保険会社に対してけががあることを申告し、すぐに通院をしていれば、治療費などの賠償に対応してもらえるケースが多いです。

しかし、警察の事件処理上はけがが生じていない物損事故のままであるため、賠償金の請求時にトラブルになる可能性があります。

また、実況見分調書は人身事故でしか作成されず、物損事故の場合は「物件事故報告書」という簡易的な図面しか存在しません。そのため、過失割合で争うような場合に十分な資料がないという事態になりかねません。

事故直後に痛みがなくとも、あとから痛みが出てきたようなときは、すぐに診断書を作成し、人身事故に切り替えるのがよいでしょう。

4. 人身事故で請求できる示談金の相場と内訳

人身事故の被害者になった場合に加害者側に請求できる示談金の内訳は次のとおりです。相場とともに解説します。

4-1. 積極損害|治療費など

積極損害とは、交通事故によって被害者が実際に負担した損害です。以下にその例を挙げます。

【治療費】

病院や整骨院の施術費用など治療にかかる費用です。実際に治療にかかった費用が損害となりますが、過剰な治療や私病に対する治療などは一部認められない可能性があります。

【通院交通費】

病院への通院にかかった費用です。公共交通機関であれば領収書などに記載の金額、自家用車であれば実務上1キロメートルあたり15円の費用が損害となります。

【入院雑費】

入院時の日用品などの雑費には、個別の領収書は不要です。自賠責保険の基準では1日あたり1100円、裁判所の基準では1日あたり1500円が認められています。

【介護費用】

人身事故により、日常生活に介護が必要となった場合に発生する費用です。専門業者による介護の場合は実費が損害となります。家族などの近親者が介護をしている場合はどのような介護をしているのか、介護をする人がどれだけ介護に専念しているのかといった事情をふまえ、1日あたり一定額を算出します。

【葬儀費用】

死亡事故の場合に発生する葬儀費用です。社会一般の常識に照らして妥当な範囲で、葬儀にかかる費用や火葬費用などが認められます。

【弁護士費用】

弁護士に事件解決を依頼したことによって発生する費用です。加害者側に請求できる金額は、損害額の10%程度です。

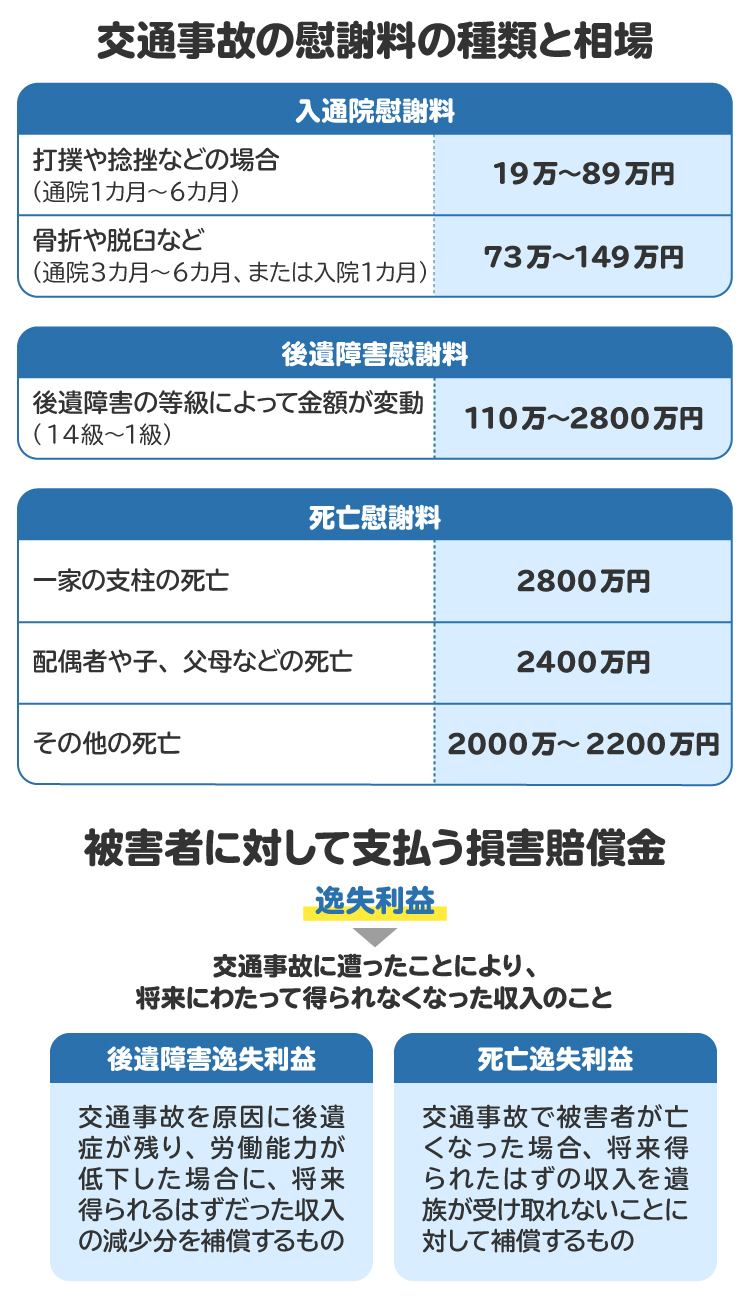

4-2. 消極損害|休業損害や逸失利益など

消極損害とは、事故がなければ本来得られていたはずの利益が得られなくなったことによる損害です。実際に負担した費用ではなく、もらい損ねた利益になります。

【休業損害】

治療が終わるまでの間、事故がなければ働けてもらえていたはずの給料や、使わなくて済んだはずの有給休暇などです。給与所得者の場合の計算方法は以下のとおりです。

休業損害=基礎収入×休業日数

基礎収入とは1日あたりの収入額です。休業日数は欠勤や有給休暇を取得した日数です。請求のためには、勤務先に休業損害証明書を作成してもらい、前年度の源泉徴収票とともに提出します。自営業者の場合は計算方法が異なるため、専門家に相談してください。

【後遺障害逸失利益】

治療が終わったあと、後遺障害により将来にわたって仕事に支障をきたしてしまい、本来もらえるはずだった収入が減少することによる損害です。基本的には以下のように計算します。

後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に相当するライプニッツ係数

基礎収入は事故前の年収に基づき計算されます。労働能力喪失率は、後遺障害等級1級は100%、14級は5%などのように、認定された後遺障害等級によって定められています。

労働能力喪失期間は原則として症状固定時から67歳までですが、症状や被害者の状況によって個別に判断されます。たとえば、後遺障害等級14級で症状が痛みのみなどの場合には5年に短縮されるなどのケースもあります。

労働能力喪失期間が決まると、それに対応するライプニッツ係数をかけて計算します。ライプニッツ係数とは、将来もらえるはずだった収入を逸失利益として一括で受け取る際、利息分を差し引いて、その価値を公平に評価するために用いる係数です。

【死亡逸失利益】

被害者が死亡した場合に、生きていれば得られたはずの収入が失われたことによる損害です。計算方法は以下のとおりです。

死亡逸失利益=基礎収入× (1-生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入やライプニッツ係数については後遺障害逸失利益の場合と同様です。

そして、死亡逸失利益では、生活費控除率という概念が登場します。これは、死亡した被害者が生きていた場合に、生活費として使われていたであろう割合です。この生活費分は、被害者の生死にかかわらず使われたであろうと判断されるため、逸失利益から差し引いて計算されます。

4-3. 慰謝料|精神的苦痛に対する賠償金

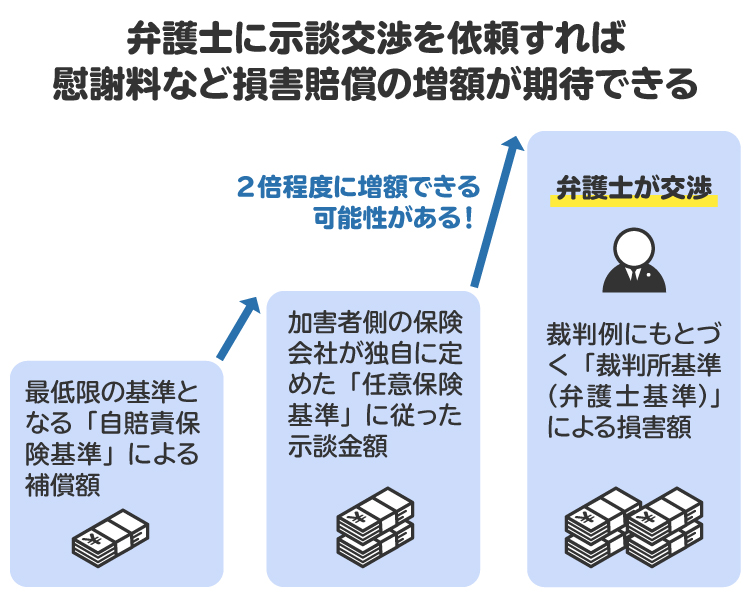

慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償です。以下に述べる3つの慰謝料のいずれも「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」という3つの基準で算定できます。自賠責保険基準が最も安く、裁判所基準(弁護士基準)が最も高額です。

【入通院慰謝料】

事故による治療のために、病院に入院したり、通院したりしたことによって生じた精神的苦痛に対する慰謝料です。入通院期間の長さやその日数によって変わってきます。入通院慰謝料の相場は次のとおりです。

軽傷の場合:通院1カ月で19万円、通院3カ月で53万円、通院6カ月で89万円

重傷の場合(入院なし):通院3カ月で73万円、通院6カ月で116万円

重傷の場合(入院あり):入院1カ月+通院3カ月で115万円、入院1カ月+通院6カ月で149万円

【後遺障害慰謝料】

後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。後遺障害の等級によって変わります。後遺障害慰謝料の相場は1級で2800万円、14級で110万円です。

【死亡慰謝料】

被害者が死亡した場合に、被害者本人と遺族である近親者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。被害者本人の慰謝料と、遺族固有の慰謝料が含まれます。被害者の立場や遺族の人数によって金額が変動しますが、相場は次のとおりです。

主に一家の生計を支えていた人が死亡した場合:2800万円

配偶者や子、父母などが死亡した場合:2400万円

そのほかの人が死亡した場合:2000万円~2200万円

5. 人身事故の損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット

人身事故に遭った場合の対応を被害者自身が行うことは簡単ではありません。損害賠償請求を弁護士に依頼する主なメリットとして、次のものが挙げられます。

適正額の損害賠償を請求できる

事故状況に即した適切な過失割合を主張できる

保険会社から治療費の打ち切りを主張された場合の対処についてアドバイスを受けられる

後遺障害等級認定のサポートを受けられる

示談交渉や訴訟の手続きを一任でき、ストレスから解放される

5-1. 適正額の損害賠償を請求できる

加害者側の保険会社は、被害者に対して丁寧に対応しますが、被害者の利益のために動くことはできません。加害者側という立場や営利企業という制約から、賠償額の提示を抑えようとする傾向があります。その結果、被害者に対して適正な金額の提示がなされているとは言えないケースが散見されます。

その点、弁護士に依頼することで、過去の裁判例や裁判基準に基づく適正な損害額を算出したうえで、依頼者の利益という立場から損害賠償請求を進められます。

弁護士である筆者の事務所は交通事故案件を取り扱うことが多く、さまざまな被害者の事件解決を支援してきました。そのなかには、保険会社の提示額から慰謝料を数十万円増額して示談に至ったケースや、ゼロだった休業損害を大幅に上乗せし、示談額が2倍以上になったケース、認定を受けられなかった後遺障害について異議申し立てを行い、結果的に1000万円以上の増額になったケースなどがあります。

このように、弁護士への依頼を通じて適正で妥当な賠償額を請求できます。

5-2. 事故状況に即した適切な過失割合を主張できる

事故における過失割合は、損害賠償額に大きく影響します。過失が10%低くなるだけでも、受け取れる賠償額が大きく変わってきます。

弁護士に依頼することで、事故状況を詳細に分析や評価し、過去の判例の傾向をふまえ、被害者にとって有利な主張を展開できます。それにより、保険会社との交渉において不利な過失割合を押しつけられることを防げます。

5-3. 保険会社から治療費の打ち切りを主張された場合の対処についてアドバイスを受けられる

実は、治療途中から保険会社との交渉は始まっています。

治療期間が長くなると、保険会社は被害者が「症状が残っている」「医師から通院するよう言われている」といくら説明しても、治療費の打ち切りを打診または強制してくるケースがあります。

最近では、「小さな事故ですので治療は3カ月で終了です」といった具合で、画一的に治療を終了させるケースも散見されます。

弁護士に依頼することで、医学的な見解もふまえたうえで、現在の症状や治療の必要性を証明し、保険会社に対して治療継続の交渉を進められます。また、治療を打ち切られたときにとるべき手段についてもアドバイスを受けられます。

5-4. 後遺障害等級認定のサポートを受けられる

後遺障害の等級認定は、基本的には後遺障害診断書に基づく書面審査です。弁護士は、専門的な知識や経験によって、等級認定を受けられる可能性を高めるために必要な書類の収集や異議申し立てを行う際のサポートなどができます。

5-5. 示談交渉や訴訟の手続きを一任でき、ストレスから解放される

示談交渉や訴訟といった手続きは、精神的な負担が大きく、時間や労力を必要とします。保険会社は日ごろから多くの事故を処理しており、その交渉圧力に屈してしまう場合もあります。

弁護士に依頼すれば、こうした負担から解放され、治療や日常生活に専念できます。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

6. 人身事故の損害賠償請求に関する弁護士費用

弁護士費用として発生するものは主に以下のとおりです。

内容 | 相場 | |

|---|---|---|

相談料 | 弁護士に相談する費用 | 5000円~1万円程度 (初回無料の事務所が多い) |

着手金 | 依頼時に支払う費用 | 請求金額に応じて変動 |

報酬金 | 事件が解決し、 賠償金を獲得できた場合に支払う費用 | 獲得金額に応じて変動 |

日当 | 裁判所や遠方への出張にかかる費用 | 1万円~5万円程度 |

実費 | 収入印紙代や、切手代、交通費など | ー |

弁護士費用は自由化されており、自由に決めることができます。相談料や着手金を0円にして、報奨金を「得金額の11%+22万円(税込)」とする事務所も多いです。

また、現在は「弁護士費用特約」の普及がめざましく、さまざまな保険契約に付帯しています。弁護士費用特約を使うことで、自分の保険会社が弁護士費用を負担してくれるため、自己負担がなくなる、あるいは少なくなるといったメリットがあります。

筆者が依頼を受ける交通事故事案の大半は弁護士費用特約を利用したものです。自分が加入している保険の内容を確認し、弁護士費用特約が付帯されている場合は利用することをお勧めします。

7. 人身事故に関してよくある質問

Q. 加害者が「物損事故にしてほしい」と頼んできたらどう対応すればいい?

けがの補償を受けられるかしっかりと確認したうえで考えたほうがよいでしょう。ただし、物損事故にすることによる被害者のメリットは基本的にありません。

Q. 人身事故の示談交渉は自分でもできる?

被害者自身で人身事故の示談交渉を行うことは可能です。しかし、保険会社の提示額は低く抑えられるケースが多く、妥当な賠償金額についての判断が困難です。また、交渉によるストレスもあるため、弁護士への依頼をお勧めします。

Q. むち打ちでも人身事故扱いにできる?

むち打ちは「けいつい捻挫」や「外傷性頚部挫傷」といった診断名がつくけがとして一般的に認知されているため、人身事故扱いにできます。

Q. 同乗者がけがをした場合でも人身事故になる?

人身事故の被害者は運転者に限られません。そのため、同乗者がけがをした場合でも人身事故として扱われます。

Q. 人身事故か物損事故かを決めるのは誰?

人身事故と物損事故の扱いは、事故の当事者が警察に対してどちらで届け出たかという違いの問題であり、誰かが決めるというものではありません。

警察でどちらの扱いになっているかに関係なく、事故によってけがが発生しているかどうかをめぐって紛争になったときは、最終的には裁判所が判断します。

Q. 人身事故を起こしたら免許停止になる?

人身事故を起こした場合、違反点数が加算されることは避けられませんが、免許停止などの行政処分が科されるかどうかは、累積点数が何点かによります。必ずしも免許停止になるわけではありません。

8. まとめ 人身事故に巻き込まれた場合は弁護士に相談を

人身事故の定義や物損事故との違いから、事故発生後の対応、損害賠償の内訳に至るまで、人身事故に関する重要なポイントを幅広く解説しました。

交通事故の問題は、法的な知識、医学的な知識が必要とされる論点が多く、専門的知見と経験が必要となります。特に人身事故の場合、けがを負ったことに対する損害賠償請求をしなければならず、被害者自身が一人で対応するのは簡単ではありません。多大な時間と労力、ストレスが伴います。本来、事故の被害に遭った人は、そのようなストレスを抱えることなく、治療に専念したいはずです。

人身事故に関する悩みや不安がある場合は、ぜひ一度弁護士に相談することをお勧めします。

(記事は2025年10月1日時点の情報にもとづいています)

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す