目 次

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す

交通事故トラブルに強い

弁護士を探す

1. 交通事故の逸失利益とは?

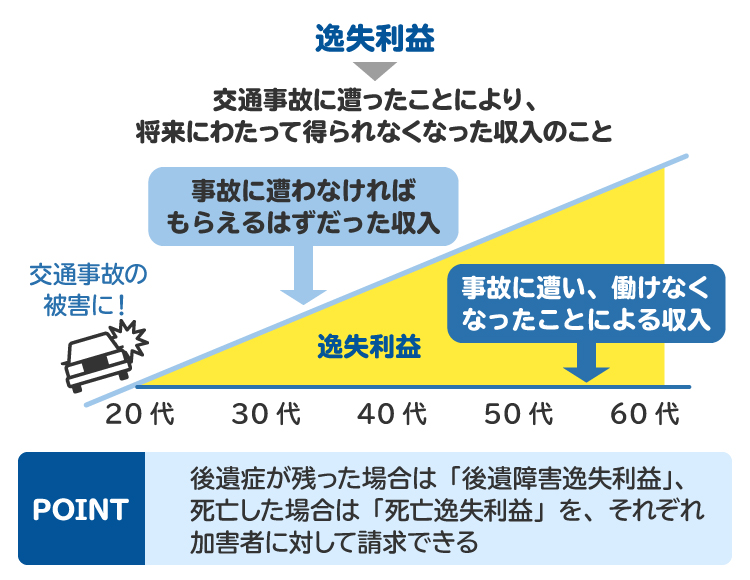

逸失利益(いっしつりえき)とは交通事故によって失われた「将来得られたはずの利益」のことで、加害者側に請求できます。逸失利益の概要および請求条件について説明します。

1-1. 事故に遭わなければ将来得られたはずの収入

交通事故により被害者が亡くなった場合や一定の後遺症が残った場合、もし事故がなかったら本来得られていたはずの収入、つまり収入の減少分も損害として加害者側に請求できます。この収入の減少分のことを「逸失利益」といいます。

逸失利益の金額は、被害者の事故前の収入に加え、後遺症の程度や重さ、交通事故後に本来なら働くことが可能な年数などをもとに算定されます。なお、後遺症の程度や重さは後遺障害等級で表されます。

1-2. 交通事故の逸失利益の種類

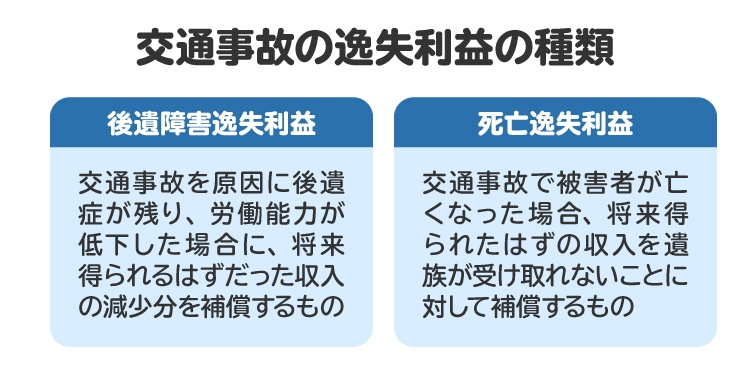

逸失利益は「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2つに分類されます。

後遺障害逸失利益とは、事故の後遺障害により100%の力では働けなくなってしまい、収入が減少した場合に、本来100%の力で働けていれば得られるはずだった収入との差額(減少分)をいいます。

一方、死亡逸失利益とは、被害者が交通事故によって死亡した場合に、死亡時点以降に得られるはずであった収入をいいます。

1-3. 逸失利益を請求できる条件

後遺障害逸失利益の場合は、以下の条件を満たせば請求が可能となります。

自動車の自賠責保険で用いられている「後遺障害等級」の第1級から第14級の等級のいずれかに認定されるような後遺障害が事故によって残った

後遺障害の影響で働けず、収入がゼロになった、または減収した

事故がなければ収入を得られる見込み(収入の蓋然性)があった

なお、事故前に失業中や無職だったために収入が「ゼロ」であったとしても、働く意思と意欲があり、かつ働ける能力があった場合は、逸失利益を請求できると考えられています。

また、死亡逸失利益の場合は、3つめの条件である「収入の蓋然性」を満たせば請求できます。

1-4. 逸失利益と慰謝料や休業損害との違い

慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金をいいます。

たとえば、事故によって後遺障害が残ったことで日常生活や仕事に支障が出た場合、ストレスなどの精神的な苦痛が生じます。本来、事故がなければ発生しなかったこの精神的な苦痛に見合うだけの賠償金を算定したものが慰謝料です。

逸失利益は、あくまでも収入の減少分を埋めるためのお金である点で慰謝料とは異なります。

休業損害は、収入減少に対する補償である点で逸失利益と共通しますが、補償の対象となる期間が逸失利益とは異なります。「治療期間中」の収入の減少分が休業損害であり、「症状固定により治療が終了した時点以降」の収入の減少分が逸失利益です。なお、交通事故における症状固定とは「これ以上けがの治療を続けても症状改善が見込めない」と医師が判断した状態を指します。

2. 【早見表】後遺障害による逸失利益の目安を知ろう

後遺障害逸失利益はどのくらいの金額になるのか、目安となる早見表は以下のとおりです。

後遺障害等級に応じて、男女別、年齢層別で作成しています。自身の場合の目安を知るために活用してください。

等級 | 20歳 | 25歳 | 30歳 | 35歳 | 40歳 | 45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1〜3 | 8968万円 | 1億754万円 | 1億1634万円 | 1億2025万円 | 1億1745万円 | 1億897万円 | 9270万円 | 8180万円 | 5297万円 |

4 | 8251万円 | 9893万円 | 1億703万円 | 1億1063万円 | 1億805万円 | 1億25万円 | 8529万円 | 7526万円 | 4873万円 |

5 | 7085万円 | 8495万円 | 9190万円 | 9499万円 | 9278万円 | 8608万円 | 7323万円 | 6462万円 | 4184万円 |

6 | 6009万円 | 7205万円 | 7794万円 | 8056万円 | 7869万円 | 7301万円 | 6211万円 | 5481万円 | 3549万円 |

7 | 5022万円 | 6022万円 | 6515万円 | 6734万円 | 6577万円 | 6102万円 | 5191万円 | 4581万円 | 2966万円 |

8 | 4035万円 | 4839万円 | 5235万円 | 5411万円 | 5285万円 | 4903万円 | 4171万円 | 3681万円 | 2383万円 |

9 | 3139万円 | 3764万円 | 4071万円 | 4208万円 | 4110万円 | 3814万円 | 3244万円 | 2863万円 | 1854万円 |

10 | 2421万円 | 2903万円 | 3141万円 | 3246万円 | 3171万円 | 2942万円 | 2503万円 | 2208万円 | 1430万円 |

11 | 1793万円 | 2150万円 | 2326万円 | 2405万円 | 2349万円 | 2179万円 | 1854万円 | 1636万円 | 1059万円 |

12 | 1255万円 | 1505万円 | 1628万円 | 1683万円 | 1644万円 | 1525万円 | 1297万円 | 1145万円 | 741万円 |

13 | 807万円 | 967万円 | 1047万円 | 1082万円 | 1057万円 | 980万円 | 834万円 | 736万円 | 476万円 |

14 | 448万円 | 537万円 | 581万円 | 601万円 | 587万円 | 544万円 | 463万円 | 409万円 | 264万円 |

等級 | 20歳 | 25歳 | 30歳 | 35歳 | 40歳 | 45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1〜3 | 8365万円 | 9436万円 | 9196万円 | 8837万円 | 8152万円 | 7377万円 | 6031万円 | 5092万円 | 3793万円 |

4 | 7696万円 | 8681万円 | 8460万円 | 8130万円 | 7500万円 | 6787万円 | 5549万円 | 4685万円 | 3489万円 |

5 | 6609万円 | 7455万円 | 7265万円 | 6981万円 | 6440万円 | 5828万円 | 4764万円 | 4023万円 | 2996万円 |

6 | 5605万円 | 6322万円 | 6161万円 | 5921万円 | 5462万円 | 4942万円 | 4041万円 | 3412万円 | 2541万円 |

7 | 4684万円 | 5284万円 | 5149万円 | 4949万円 | 4565万円 | 4131万円 | 3377万円 | 2852万円 | 2124万円 |

8 | 3764万円 | 4246万円 | 4138万円 | 3976万円 | 3668万円 | 3319万円 | 2714万円 | 2291万円 | 1706万円 |

9 | 2928万円 | 3302万円 | 3218万円 | 3093万円 | 2853万円 | 2582万円 | 2111万円 | 1782万円 | 1327万円 |

10 | 2258万円 | 2547万円 | 2483万円 | 2386万円 | 2201万円 | 1991万円 | 1628万円 | 1375万円 | 1024万円 |

11 | 1673万円 | 1887万円 | 1839万円 | 1767万円 | 1630万円 | 1475万円 | 1206万円 | 1018万円 | 758万円 |

12 | 1171万円 | 1321万円 | 1287万円 | 1237万円 | 1141万円 | 1032万円 | 844万円 | 713万円 | 531万円 |

13 | 752万円 | 849万円 | 827万円 | 795万円 | 733万円 | 663万円 | 542万円 | 458万円 | 341万円 |

14 | 418万円 | 471万円 | 459万円 | 441万円 | 407万円 | 368万円 | 301万円 | 254万円 | 189万円 |

※表内の年齢は「後遺障害の症状固定時」の年齢であり、金額については1万円未満を切り捨てています。

※逸失利益の計算で必要となる「基礎収入」は、政府が発表している「賃金センサス」(学歴計・男女別)をもとにしています。賃金センサスとは、いわゆる平均賃金のことで、2025年3月17日に発表された「令和6年賃金構造基本統計調査」を使用しています。

※ライプニッツ係数は、国土交通省が公表している「就労可能年数とライプニッツ係数表」に基づいています。

※後遺障害の内容が「12級13号または14級9号の神経症状」の場合、労働能力喪失期間が10年または5年に限定される場合があります。その場合、逸失利益の金額が早見表とは異なる点に注意が必要です。

※逸失利益額が最も高くなる「弁護士基準(裁判基準)」によって算出しています。あくまでも目安であり、実際の金額の算定のためには個別の事情を考慮した計算が必要になります。自身のケースにおける具体的な金額を知りたい場合は、弁護士に相談してください。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

3. 交通事故の逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益は「1年あたりの基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」の計算式で算定されます。

計算式のそれぞれの項目について解説します。

3-1. 1年あたりの基礎収入額

「基礎収入額」とは、逸失利益の計算の基礎となる年収の金額です。基礎収入は次表のような方法で算出します。

職業、属性 | 基礎収入額の算定方法 |

|---|---|

給与所得者 (会社員やパート、 | 事故前(または症状固定時)の年度の 源泉徴収票の「支払金額」 (いわゆる「額面」の金額) |

事業所得者 | 事故前(または症状固定時)の年度の ※申告所得額を上回る実収入があった場合は実収入額 |

家事従事者 | 賃金センサスの女性(または全年齢)の平均賃金額 |

無職、失業者 | 賃金センサスの男女別・年齢別または全年齢の平均賃金額 ※事故がなければ労働の意思と能力が認められる場合 |

幼児、学生 | 賃金センサスの全年齢の平均賃金額 ※大学生の場合は大学卒の平均賃金を参照する場合あり |

高齢者 | 実収入額、または賃金センサスの平均賃金額 |

3-2. 労働能力喪失率

事故前と比べて、労働できる能力がどれだけ低下したかを表す割合を「労働能力喪失率」といいます。

労働能力喪失率は、個別に算定されるわけではなく、後遺障害等級の第1級から第14級のどの級に該当したかに応じて次表のとおり決定されます。

ただし、各後遺障害等級が認定された場合でも、個別の事情を考慮して裁判で労働能力喪失率が修正される可能性もあるため、注意が必要です。

後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|---|---|

第1〜3級 | 100% | 第9級 | 35% |

第4級 | 92% | 第10級 | 27% |

第5級 | 79% | 第11級 | 20% |

第6級 | 67% | 第12級 | 14% |

第7級 | 56% | 第13級 | 9% |

第8級 | 45% | 第14級 | 5% |

3-3. 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

労働能力喪失期間は、原則として症状固定時の年齢から67歳までの期間をいいます。

症状固定時に67歳を超えている場合は、症状固定時の年齢から平均余命までの期間の2分の1の期間を用いて算定します。平均余命は、厚生労働省が発表している「令和6年簡易生命表の概況」によって確認が可能です。

なお、52歳以上では、67歳までの期間を基準とするよりも、平均余命の2分の1の期間のほうが長くなる場合があります。その場合はいずれか長いほうを基準とします。

労働能力喪失期間が決まったら、この期間に対応した「ライプニッツ係数」を確認します。ライプニッツ係数とは、将来発生する損害を一時金として受け取る際に、利息を控除して損害の現在価値を適正に算出するための係数です。ライプニッツ係数は、国土交通省が公表している「就労可能年数とライプニッツ係数表」を参照することで確認できます。

なお、2020年4月の民法改正により法定利率が5%の固定利率から変動利率(現在は3%)に変更したことに伴い、ライプニッツ係数に変更が生じています。利率が下がるとライプニッツ係数は高くなり、結果として受け取る逸失利益も増えます。

保険会社からの提示額が古いライプニッツ係数を使って計算したものである場合は、新しい係数で計算し直す必要があるため、注意しましょう。

4. 【ケース別】後遺障害逸失利益の計算例

ここでは、後遺障害逸失利益の計算例として、3つのケースを取り上げます。ただし、計算例はあくまでも一例であり、実際にはさまざまな事情を考慮して逸失利益の金額が調整される可能性がある点に留意してください。

4-1. 後遺障害7級の45歳会社員男性、基礎収入額500万円

基礎収入額(年収)500万円 × 労働能力喪失率56%(7級)× 労働能力喪失期間(22年)に対応するライプニッツ係数15.937=4462万3600円

4-2. 後遺障害14級9号(むちうち)の30代主婦(主夫)、収入ゼロ

基礎収入は、令和6年の賃金センサスの「女性・学歴計・30〜34歳」の平均賃金である414万8700円を使用して計算します。また、むちうちの場合、労働能力喪失期間は5年間に限定されることが多いため、5年間で算定しています。

基礎収入額(年収) 414万8700円 × 労働能力喪失率5%(14級9号)× 労働能力喪失期間(5年)に対応するライプニッツ係数4.580=95万0052円

4-3. 後遺障害1級の50歳自営業男性、基礎収入額1000万円

基礎収入額(年収)1000万円 × 労働能力喪失率100%(1級)× 労働能力喪失期間(17年)に対応するライプニッツ係数13.166=1億3166万円

5. 死亡逸失利益の計算方法

死亡逸失利益は、後遺障害逸失利益とは計算方法が異なります。具体的には、死亡逸失利益は「1年あたりの基礎収入額 × (1− 生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数」で算出します。

5-1. 1年あたりの基礎収入額

逸失利益の計算の基礎となる年収額である基礎収入額は、上の後遺障害逸失利益の部分で説明したのと同様の方法で算出します。

5-2. 生活費控除率

後遺障害逸失利益と異なり、死亡逸失利益の場合、生きていれば本来発生していた生活費が現実には発生しません。そのため、逸失利益の計算をする際に、将来の生活費に相当する分は差し引く必要があります。

具体的な生活費を計算するのは困難なため、生活費控除率という割合を用いて、生活費に相当する金額を差し引く方法が一般的です。

生活費控除率とは、収入のうち、その人の生活費に充てられる割合をいいます。具体的には、被害者の立場や属性に従って、次表のような割合が使用されています。

被害者の立場・属性 | 生活費控除率 | ||

|---|---|---|---|

男性(独身者や幼児) | 50% | ||

女性(主婦・独身者・幼児) | 30% | ||

一家の支柱 | 被扶養者が1人 | 40% | |

被扶養者が2人以上 | 30% | ||

年金受給者 | 50%〜80% | ||

5-3. 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

就労可能年数に対応するライプニッツ係数に関しては、後遺障害逸失利益の部分で解説した方法と同様の方法で、算出します。死亡時からの就労可能年数を算出して、対応するライプニッツ係数を確認しましょう。

6. 【ケース別】死亡逸失利益の計算例

ここでは、死亡逸失利益の計算例として、次の3つのケースを取り上げます。なお、後遺障害逸失利益の計算例と同様、あくまでも例である点に留意してください。

6-1. 45歳会社員男性(独身)、基礎年収500万円

1年あたりの基礎収入額500万円 × (1−生活費控除率0.5) × 就労可能年数(22年)に対応するライプニッツ係数15.937=3984万2500円

6-2. 75歳男性、基礎年収250万円(年金)

年金受給者の生活控除率60%、就労可能年数を平均余命までの2分の1の期間(7年)とすると、

1年あたりの基礎収入額250万円 × (1−生活費控除率0.6) × 就労可能年数(7年)に対応するライプニッツ係数6.230=623万円

7. 交通事故の逸失利益を受け取るまでの流れ

交通事故の逸失利益を受け取るまでの流れを簡単に説明します。後遺障害逸失利益の場合は、【STEP1】から【STEP5】の順で進めます。一方、死亡逸失利益の場合は、基本的に【STEP3】から【STEP5】の流れで進めます。

【STEP1】治療後に症状固定の診断

【STEP2】後遺障害等級認定の申請

【STEP3】示談交渉

【STEP4】交通事故ADRや訴訟(示談が決裂した場合)

【STEP5】逸失利益を含む損害賠償の支払い

7-1. 【STEP1】治療後に症状固定の診断

まず、被害者はけがの治療に専念し、後遺症が残った場合は医師から症状固定の診断を受けます。

7-2. 【STEP2】後遺障害等級認定の申請

後遺症が残った場合、後遺症に等級が認定されるかの審査が必要になるため、後遺障害等級の認定の申請を行います。

申請方法には、加害者側の保険会社に手続きを任せる「事前認定」と被害者側で申請を行う「被害者請求」の2つがあります。どちらの方法を採るべきかは、後遺症の内容や程度によっても異なるため、弁護士に相談することをお勧めします。

7-3. 【STEP3】示談交渉

後遺障害等級が認定された場合や死亡の場合は、逸失利益やそのほかの損害(休業損害や入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料など)を整理し、金額を具体的に計算したうえで、加害者側と示談交渉を開始します。

示談交渉とは、被害者側と加害者側が損害賠償の内容を提示し合い、すり合わせをして合意をめざす手続きです。加害者側の保険会社と交渉をする場合は、適正な賠償額よりも低い金額を提示されるケースが多いです。そのため、交通事故に詳しい弁護士に交渉を依頼することをお勧めします。

ここで示談交渉が成立した場合は、示談の内容を記載した合意書を作成し、加害者側から逸失利益を含めた賠償金を受け取って終了となります。

7-4. 【STEP4】交通事故ADRや訴訟(示談が決裂した場合)

示談交渉がまとまらなかった場合は、「交通事故ADR(裁判外紛争解決手続)」を利用したり、裁判(民事訴訟)を起こしたりして、加害者側に逸失利益を含めた損害の賠償を請求します。

交通事故ADRとは、裁判によらずに交通事故に関する紛争を解決するための手続きです。主な例として、交通事故紛争処理センターによる和解あっせんや日弁連交通事故相談センターの示談あっせんなどが挙げられます。

7-5. 【STEP5】逸失利益を含む損害賠償の支払い

交通事故ADRや裁判により決定した金額について、加害者や保険会社から支払いを受けます。決定の内容にもよりますが、賠償金を支払うのが保険会社の場合は、決定してから1カ月以内には保険金が支払われるケースが多い印象です。

8. 交通事故の逸失利益を請求する際の注意点

交通事故に遭い、加害者側に逸失利益を請求する場合は、次の3点に注意しましょう。

8-1. 交通事故の損害賠償請求権には時効がある

交通事故の請求には請求が可能な期限(時効)があり、時効期間を過ぎると請求する権利が消滅してしまう点に注意が必要です。逸失利益の請求が発生するのは、後遺障害を伴う人身事故および死亡事故です。したがって、以下ではその場合の時効について解説します。

【後遺障害を伴う人身事故(加害者が判明している場合)】

後遺障害の症状固定日の翌日から5年間

【死亡事故(加害者が判明している場合)】

死亡日の翌日から5年間

【後遺障害を伴う人身事故および死亡事故(加害者が不明の場合)】

事故日から20年間

途中で加害者が判明した場合は、「加害者が判明しているケースの開始日」または「加害者が判明した日」のいずれか遅い日から5年が時効期間となります。

なお、加害者や保険会社が治療費など保険金の一部を支払った場合や、示談案を提示した場合など、一定の場合には時効の期間がリセットされる可能性があります。

個別のケースに関する請求期限については、余裕をもってあらかじめ弁護士に相談することをお勧めします。

8-2. 任意保険基準に基づく保険会社の提示金額は適切ではない可能性がある

たとえば、保険会社の担当者から「その後遺症では逸失利益は認められない」「このくらいの金額が妥当」などと言われても、うのみにすることは避けましょう。

後遺症に後遺障害等級が認定されるかどうかは、医師の診断内容や検査結果、症状などをもとに審査機関などによって審査されるものであり、保険会社の担当者が決めることではありません。

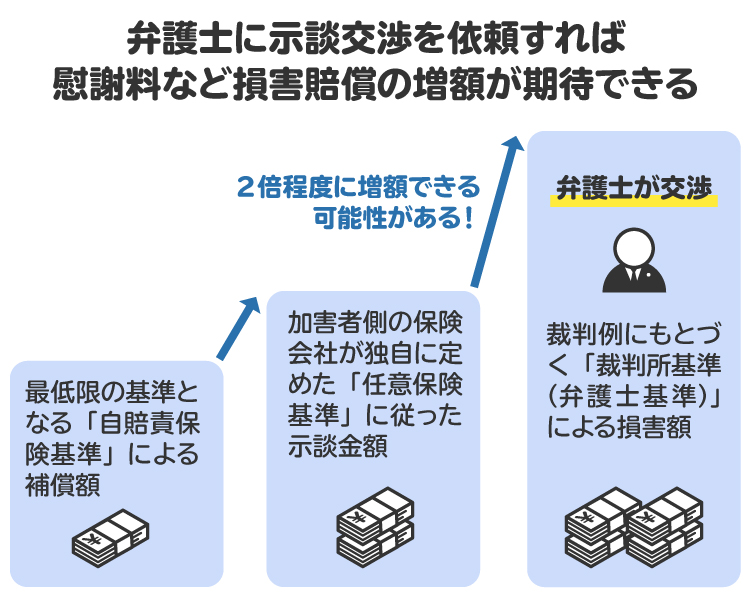

また、保険会社の提示額は「任意保険基準」という保険会社の基準に従った金額のため、過去の裁判例に基づいて定められた「裁判所基準(弁護士基準)」よりも低額であるケースが多いです。保険会社から損害額の提示を受けた場合は、そのまま受け入れるのではなく、一度弁護士に相談することをお勧めします。

8-3. 後遺障害等級認定の結果が重要

後遺障害の等級によって、逸失利益の金額は大きく異なります。

たとえば、事故によって首に衝撃が加わり、首の痛みや手のしびれなどの症状が出たケースで、けいつい捻挫やけいつい椎間板症など(いわゆる「むち打ち」)と診断された場合、後遺障害等級14級9号となるケースと12級13号となるケースがあり得ます。

この場合は、CTなどのけいついの画像上に異常所見が認められるかどうかや、検査結果などの神経学的所見の有無といった「客観的な資料」がそろっているかどうかが決め手となります。

本来、検査画像上で異常所見が認められたはずのケースであっても、適切な資料を収集できず後遺障害等級が14級9号にとどまったり、場合によってはどの後遺障害等級にも該当しないと認定されてしまったりする可能性もあります。

例として症状固定時25歳の男性の平均賃金453万7500円(令和6年賃金センサス・学歴計)の場合、14号9号と12級13号では、逸失利益の金額だけで400万円以上の違いが生じます。

【後遺障害等級逸失利益の金額の差】

・14級9号(労働能力喪失期間5年で計算):約104万円

・12級13号(労働能力喪失期間10年で計算):約542万円

9. 交通事故の逸失利益について、弁護士に相談または依頼するメリット

交通事故の加害者側との交渉を被害者や遺族自身が行うことは簡単ではありません。交通事故の逸失利益を請求するにあたり、弁護士に相談または依頼すれば次のようなメリットが得られます。

適正な逸失利益の額がわかる

逸失利益以外の損害賠償も漏れなく請求できる

弁護士基準により、適正額の損害賠償を請求できる

加害者側との交渉や、訴訟などの対応を任せられる

弁護士費用特約を使えば自己負担なく依頼できる

9-1. 適正な逸失利益の額がわかる

逸失利益の計算は複雑で、けがの状況や個別の事情も考慮する必要があるため、適切な逸失利益の金額を算定するのは難しいケースが多いです。弁護士に相談することで、個別の事情をふまえた適切な逸失利益の金額に関するアドバイスが得られるでしょう。

9-2. 逸失利益以外の損害賠償も漏れなく請求できる

交通事故による損害賠償請求は、逸失利益以外にもさまざまな損害項目があります。

たとえば、治療費や入院雑費、付添看護費、通院交通費、介護費用、介護器具代、住宅改造費用、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などです。

弁護士に相談し依頼することで、これらの項目を漏れなく請求できます。

9-3. 弁護士基準により、適正額の損害賠償を請求できる

交通事故の損害賠償では、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」という3つの基準が存在し、弁護士基準(裁判所基準)が最も高額です。しかし、保険会社から示されるのは基本的に自賠責基準または任意保険基準であるケースがほとんどです。

そのため、弁護士基準(裁判所基準)での賠償額がいくらになるのかは、弁護士に相談するなどして確認する必要があります。

また、保険会社からは、逸失利益の算定の場面で「労働能力喪失率」や「労働能力喪失期間」について、保険会社側が用意した低い基準に従って算定される可能性もあります。

保険会社側の提示の内容が裁判基準に照らして適切なのかどうかは、弁護士に相談したり交渉を任せたりすることで判断してもらえます。

9-4. 加害者側との交渉や、訴訟などの対応を任せられる

交通事故の被害に遭った人は、事故により日常生活や仕事を犠牲にして、けがの痛みなどの症状や入通院の負担と闘っている状態です。

それに加えて加害者や保険会社と示談交渉をすることは、非常にストレスがかかります。弁護士に交渉を任せれば、こうしたストレスを軽減して生活や治療に専念できるでしょう。

実際に、弁護士である筆者も依頼者から「保険会社との交渉が非常にストレスだったので、先生に任せてよかった」と言ってもらえることがあります。弁護士に対応を一任することのメリットを実感してもらえているのだと思います。

また、仮に示談交渉がまとまらない場合でも、弁護士に依頼することでその後の交通事故ADRや裁判(民事訴訟)の手続きを弁護士に任せられる点もメリットと言えるでしょう。

9-5. 弁護士費用特約を使えば自己負担なく依頼できる

被害者自身が弁護士費用特約が付帯している自動車保険に加入している場合は、原則として一定の範囲内の弁護士費用は保険から支払ってもらえます。

補償限度額の範囲内に弁護士費用が収まれば、弁護士費用の負担なく、弁護士への依頼をすることも可能です。

ただし、利用には一定の条件があります。自身が被害に遭ったケースで弁護士費用特約が利用できるか、利用できる場合の弁護士費用の補償限度額はいくらかなど、弁護士に依頼する前に、事前に保険会社へ確認しましょう。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

10. 弁護士に依頼して逸失利益の増額が認められた事例

筆者が実際に依頼を受けて経験した事例を紹介します。なお、個人情報の観点から、事案の内容を多少修正しています。

60代の男性は、青信号で横断歩道を歩行中に左折してきた自動車に衝突され転倒し、頭部を強打しました。意識不明で緊急搬送され、3カ月間の入院治療後に退院。1年間の通院治療を続けたものの完治せず、高次脳機能障害と診断されました。記憶障害や注意障害、社会行動障害などの症状があり、勤めていた会社を退職しました。

治療後、本人が保険会社との示談交渉を続けていましたが、保険会社とのやりとりの内容に疑問が生じたため、筆者が依頼を受け、示談交渉に対応することになりました。

保険会社の担当者の見解は、高次脳機能障害として後遺障害等級に認定される事案ではないであろうというものでした。

筆者は、まず高次脳機能障害の内容に関して、医師の診断内容や医療記録の内容を確認したところ、高次脳機能障害の要件に該当するという判断をしました。

そこで、被害者の症状や医療記録上の内容をもとに、医師に後遺障害診断書の作成を依頼するなど、後遺障害等級に認定されるために必要な資料の収集を行いました。そのうえで後遺障害の等級認定申請を行ったところ、最終的に高次脳機能障害で後遺障害等級7級3号という認定を受けるに至りました。

また、逸失利益については、3000万円の請求額に対して保険会社側の当初提示額は1000万円ほどと大きな隔たりがあり、対立しました。

事故後の退職が事故による症状が原因なのかどうかや、労働能力喪失率、労働能力の喪失期間などをめぐって示談交渉は難航しました。しかし、労働能力の喪失率や期間に関する過去の裁判例などを示しながら交渉を続けた結果、最終的には、裁判所基準に近い相場での逸失利益を保険会社側に認めてもらえました。

結果として、逸失利益に関しては3000万円に近い金額で合意に至り、保険会社の当初提示額から大幅に増額したかたちで決着しました。

11. 交通事故の逸失利益に関してよくある質問

Q. 交通事故の逸失利益がもらえないケースとその原因は?

逸失利益は、後遺障害等級が認定される後遺症が残った場合に発生します。そのため、後遺障害等級のどの等級にも該当しないと判断された場合は、逸失利益は認められません。

また、逸失利益は本来得られていたはずの収入の減少分を補填する損害であるため、事故前年または症状固定時に無職であり、将来的に就労する見込みもない場合は、基礎収入がゼロと判断され、逸失利益が認められないと考えられます。

Q. 逸失利益が減額されることはある?

過失相殺や素因減額がある場合は減額されることがあります。

過失相殺とは、事故の被害者側にも一定の責任がある場合に、責任の割合分が損害額から減額となる仕組みです。たとえば、加害者側の責任が70%、被害者側の責任が30%の事故の場合、請求できる逸失利益は被害者側の責任である30%分を差し引いた金額となります。

素因減額は、被害者がもともと持っていた持病(既往)が、交通事故の後遺障害などの損害を増加させる要因になったと言える場合に、もともとの既往による影響で増大した分を差し引く仕組みです。たとえば、素因減額分を20%とする場合、逸失利益の総額から20%分は減額されることになります。

Q. 保険会社から提示された逸失利益の額が少なすぎる場合、増額するにはどうすべき?

保険会社から提示された金額が適正な基準や計算方法で算定されているか、弁護士にチェックしてもらうとよいでしょう。一度、弁護士に相談することをお勧めします。

もし、適正な基準で計算し直した金額と保険会社の提示額との差が大きければ、弁護士に依頼して示談交渉を任せることで、現在の提示額から増額できる可能性もあります。

Q. 主婦や主夫、あるいは無職でも逸失利益は請求できる?

請求可能です。ただし、請求のためには一定の条件があります。自分の状況や今後の就労予定によって異なるため、まずは一度状況を弁護士に相談するとよいでしょう。

Q. 交通事故の逸失利益は67歳までしかもらえない?

67歳を超えている場合でも逸失利益が認められるケースもあります。具体的には、症状固定時の年齢から平均余命までの期間の2分の1を労働能力喪失期間として、請求が可能なケースがあります。

もっとも、67歳までのケースと比べて逸失利益が否定される可能性も高まっており、個別具体的な検討が必要になります。

12. まとめ 交通事故による逸失利益を請求したい場合は弁護士に相談を

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ本来得られていたはずの収入をいいます。事故によりけがを負って後遺障害が認定された場合や死亡した場合は、加害者側に後遺障害逸失利益や死亡逸失利益を請求できます。

しかし、加害者側から提示された金額や賠償内容を検討せずにそのまま応じてしまうと、本来受けられたはずの適切な賠償を受けられない結果につながってしまう可能性もあります。

特に逸失利益に関しては、後遺障害の等級が1つ違うだけで、賠償金額に大きな違いが発生するケースも珍しくありません。そのため、後遺障害の等級認定で適切な認定をもらうために資料の準備などをしっかり行うことや、適切な基準で逸失利益の金額を算定することなどが非常に重要となります。

こうした準備事項について迷う場合や、保険会社から提示された示談の金額に疑問や不満がある場合、自身での交渉に不安がある場合は、まずは一度、弁護士に相談することをお勧めします。

(記事は2025年10月1日時点の情報に基づいています)

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す