目 次

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す

交通事故トラブルに強い

弁護士を探す

1. ライプニッツ係数とは? わかりやすく解説

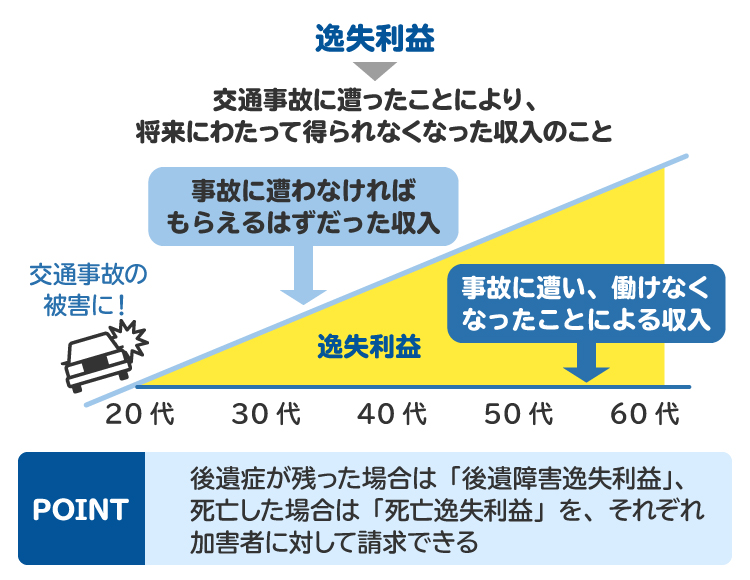

交通事故の被害者に後遺症が残った場合や、被害者が死亡した場合は、加害者側に対して逸失利益の損害賠償を請求します。

逸失利益とは、交通事故による後遺症や死亡がなければ、被害者が将来的に得られたはずの収入を指します。後遺症が残った場合は後遺障害逸失利益、死亡した場合は死亡逸失利益を、それぞれ加害者に対して請求できます。

逸失利益の額を計算する際には「労働能力喪失期間または就労可能年数に応じたライプニッツ係数」を用いることになっています。ライプニッツ係数とは何か、以下で詳しく解説します。

1-1. ライプニッツ係数=交通事故の逸失利益を計算する際に用いる数値

ライプニッツ係数とは、将来受け取るはずのお金を一括で受け取る場合に、金額を現在の価値に換算するために用いる係数です。

交通事故の場合は、逸失利益の額を算定するためにライプニッツ係数が用いられます。

1-2. ライプニッツ係数の目的は? なぜ必要?

交通事故の逸失利益の額を算定する際にライプニッツ係数を用いるのは、お金の価値が現在と将来では違うからです。

たとえば、現在100万円を持っているとします。この100万円を銀行口座に預けておけば、いくらか利息がつきます。また、株式や債券などに投資をすれば、預金の利息よりも多くの利益を得られるかもしれません。

民法では、このような金銭の運用によって得られる利回りをふまえて法定利率を定めています。法定利率は、当事者間の契約で利率が定められていない場合や、損害賠償などの額を計算する際などに用いられます。現在の法定利率は年3%です。

仮に100万円を年3%(複利)で20年間運用した場合、20年後には約180万円になります。つまり、現在の100万円と20年後の180万円は、ほぼ同じ価値と言えます。

逸失利益は、将来もらえるはずだったのに得られなくなったお金です。それを損害賠償で一括で受け取るということは、本来もらうはずだった時期よりも前にお金を得るということになります。

したがって、将来のお金の価値を現在の価値に計算し直す必要があります。この処理は、中間利息控除と呼ばれています。

先ほど述べたように、法定利率が年3%(複利)の場合、20年後の180万円と現在の100万円はほぼ同じ価値です。そのため、20年後にもらえるはずだった180万円を交通事故によって得られなくなった場合、現時点で損害賠償請求できる逸失利益の額は約100万円となります。

このような中間利息控除の計算を、簡単に行うために用いるのがライプニッツ係数です。

1年あたりの基礎収入額、つまり年収にライプニッツ係数をかけると、逸失利益の対象期間(労働能力喪失期間または就労可能年数)に得られるはずだった収入を、現在の価値に直すことができます。

1-3. 2020年民法改正によるライプニッツ係数への影響

2020年4月1日に改正民法が施行され、法定利率が年5%から年3%に変更されました。それに伴い、交通事故の逸失利益を算定する際に用いるライプニッツ係数も変わりました。

法定利率が低くなるとライプニッツ係数が大きくなり、得られる逸失利益の額が増えます。

たとえば逸失利益の対象期間が20年の場合、法定利率年5%の場合のライプニッツ係数は12.462ですが、年3%の場合のライプニッツ係数は14.877です。

仮に1年あたりの基礎収入額が400万円だとすると、法定利率が5%の場合よりも3%の場合のほうが、得られる逸失利益の額が966万円多くなります。

民法が改正されたにもかかわらず、加害者側の保険会社が法定利率年5%の場合のライプニッツ係数を用いるケースがあるようです。逸失利益の損害賠償額を提示された際には、ライプニッツ係数の法定利率を必ず確認し、年5%になっている場合は年3%への修正を求めてください。

2. ライプニッツ係数を用いた後遺障害逸失利益の計算方法

交通事故によるけがが完治せず、後遺症が残った場合には、その部位や症状などに応じて後遺障害逸失利益を請求できます。後遺障害逸失利益の計算方法を解説します。

2-1. 後遺障害逸失利益の計算式

後遺障害逸失利益の額は、以下の式で計算します。

後遺障害逸失利益

=1年あたりの基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

2-2. 1年あたりの基礎収入額とは

「1年あたりの基礎収入額」とは、年収に相当するものです。

働いている人の場合、1年あたりの基礎収入額は、原則として年収の実額です。一方、専業主婦や専業主夫など無収入または収入が少ない人の場合は、賃金に関する政府の統計データである賃金センサスを用いて1年あたりの基礎収入額を求めます。

職業など | 1年あたりの基礎収入額(目安) |

|---|---|

給与所得者 | 事故の前年度の年収額 (税金や社会保険料の控除前の金額) ※パートやアルバイト、若年などのため収入が少ない場合は、 賃金センサスの数値が用いられることもある |

自営業者 | 事故の前年度の確定申告所得額 |

専業主婦(主夫) | 賃金センサスの女性・全年齢平均賃金 |

無職者、失業者 | 前職の年収額または賃金センサスの男女別・年齢別もしくは全年齢平均賃金 |

学生、生徒、幼児 | 賃金センサスの学歴別・男女別・全年齢平均賃金 |

定年退職した高齢者 | 賃金センサスの男女別・年齢別平均賃金 |

2-3. 労働能力喪失率とは

「労働能力喪失率」とは、交通事故の後遺症によって労働能力が失われた割合です。

労働能力喪失率は、損害保険料率算出機構が認定する後遺障害等級によって、以下のとおり目安が決まっています。後遺障害等級は、後遺症の部位や程度に応じて認定され、詳細は国土交通省の後遺障害等級表に示されています。

後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|---|---|

1級 | 100% | 8級 | 45% |

2級 | 100% | 9級 | 35% |

3級 | 100% | 10級 | 27% |

4級 | 92% | 11級 | 20% |

5級 | 79% | 12級 | 14% |

6級 | 67% | 13級 | 9% |

7級 | 56% | 14級 | 5% |

2-4. 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数とは

「労働能力喪失期間」とは、後遺症によって労働能力が失われる期間です。

労働能力喪失期間は、原則として就労可能年数と同じです。就労可能年数は、以下の方法で計算します。

①18歳未満の場合

就労可能年数=49年

②18歳以上52歳未満の場合

就労可能年数=67歳-年齢

(例)45歳の就労可能年数は22年

③52歳以上の場合

就労可能年数=男性平均余命の2分の1(1年未満の端数は切り上げ)

(例)75歳の就労可能年数は7年

※75歳時点での男性平均余命は12.54年(厚生労働省による第23回生命表を参照)

※被害者が女性の場合でも、男性平均余命を用います。

ただし後遺症の内容によっては、就労可能年数よりも短い労働能力喪失期間しか認められないこともあります。たとえば、歯が欠けただけのケースや、痛みやしびれが残っただけのケースでは、労働能力喪失期間が5年から10年程度に限定されることがよくあります。

ライプニッツ係数は、以下の式で求められます。

ライプニッツ係数=n×(1/(1+法定利率))のn乗

※n=労働能力喪失期間

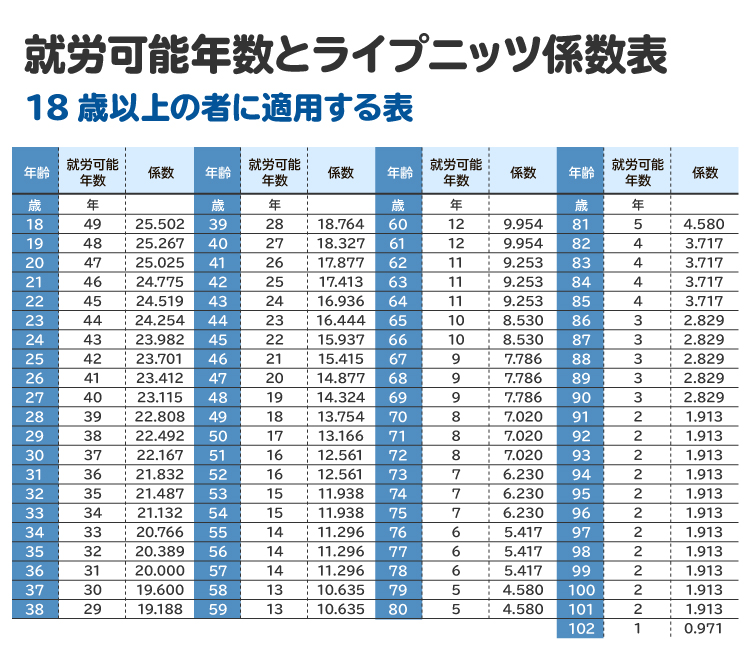

法定利率が年3%の場合、労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数は下表のとおりです。「就労可能年数」が労働能力喪失期間にあたります。

なお、18歳未満の者に適用されるライプニッツ係数は、通常とは異なる方法で計算されます。未成年者は働いておらず収入がないため、ライプニッツ係数は「67歳に達するまでのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数」で求めます。

たとえば、12歳の子どもの場合、67歳になるまでの55年間に対応するライプニッツ係数26.774から、18歳になるまでの6年間に対応するライプニッツ係数5.417を差し引いた21.357が、適用されるライプニッツ係数となります。

3. ライプニッツ係数を用いた死亡逸失利益の計算方法

交通事故によって被害者が死亡した場合は、遺族が死亡逸失利益を請求できます。死亡逸失利益の計算方法を解説します。

3-1. 死亡逸失利益の計算式

死亡逸失利益の額は、以下の式で計算します。

死亡逸失利益

=1年あたりの基礎収入額×(100%-生活費控除率)×就労可能期間に対応するライプニッツ係数

3-2. 1年あたりの基礎収入額とは

「1年あたりの基礎収入額」は年収に相当するものです。おおむね下表の考え方に従って計算します。

職業など | 1年あたりの基礎収入額(目安) |

|---|---|

給与所得者 | 事故の前年度の年収額 (税金や社会保険料の控除前の金額) ※パートやアルバイト、若年などのため収入が少ない場合は、 賃金センサスの数値が用いられることもある |

自営業者 | 事故の前年度の確定申告所得額 |

専業主婦(主夫) | 賃金センサスの女性・全年齢平均賃金 |

無職者、失業者 | 前職の年収額または賃金センサスの男女別・年齢別もしくは全年齢平均賃金 |

学生、生徒、幼児 | 賃金センサスの学歴別・男女別・全年齢平均賃金 |

年金受給者 | 年金の受給額 ※年金以外に収入がある場合は、給与所得者や自営業者に準じる |

3-3. 生活費控除率とは

「生活費控除率」は、交通事故で死亡しなければかかったであろう生活費の額を差し引くために用いる割合です。生活費控除率が高ければ逸失利益の額は小さくなり、生活費控除率が低ければ逸失利益の額は大きくなります。

生活費控除率の目安は、亡くなった被害者の家庭内における立場や被扶養者の数、被害者の性別によって決まります。

被害者の家庭内における立場 | 生活費控除率(目安) |

|---|---|

一家の支柱 | 被扶養者が1人の場合:40% 被扶養者が2人以上の場合:30% |

一家の支柱ではない | 被害者が女性の場合:30% 被害者が男性の場合:50% |

ただし、亡くなった被害者が年金受給者であって、年金以外の収入がない場合には、生活費控除率は50%から60%以上となります。年金の大部分は生活費に充てられることが多いためです。

3-4. 就労可能年数に対応するライプニッツ係数とは

死亡逸失利益の場合も、後遺障害逸失利益と同様に中間利息控除を行います。したがって、就労可能年数をそのまま用いるのではなく、それに対応するライプニッツ係数を用いて計算します。

法定利率が年3%の場合、就労可能年数に対応するライプニッツ係数は先に紹介した表のとおりです。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

4. ライプニッツ係数を用いた逸失利益の計算シミュレーション

これまでに紹介した計算方法で、次の4つの例について実際に逸失利益の額を計算してみます。

4-1. 30歳会社員、年収500万円の男性が後遺障害1級の認定を受けた場合

30歳会社員、年収500万円の男性が交通事故に遭い、後遺障害1級の認定を受けた場合、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数は以下のとおりです。

・労働能力喪失率:100%

・労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数:22.167(労働能力喪失期間37年)

後遺障害逸失利益の額は、以下の計算によって1億1083万5000円となります。

後遺障害逸失利益

=1年あたりの基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

=500万円×100%×22.167

=1億1083万5000円

4-2. 40歳専業主婦、収入ゼロの女性が後遺障害13級の認定を受けた場合

40歳専業主婦、収入ゼロの女性が交通事故に遭い、後遺障害13級の認定を受けた場合、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数は以下のとおりです。

・労働能力喪失率:9%

・労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数:18.327(労働能力喪失期間27年)

専業主婦の場合、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金を1年あたりの基礎収入額とします。2024年の賃金センサスによると、女性労働者の全年齢平均賃金は419万4400円です。

後遺障害逸失利益の額は、以下の計算によって691万8369円となります。

後遺障害逸失利益

=1年あたりの基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

=419万4400円×9%×18.327

=691万8369円

4-3. 50歳自営業、年収800万円、一家の支柱(妻子あり)の男性が亡くなった場合

50歳自営業、年収800万円で、一家の支柱として妻子を養う男性が交通事故に遭って亡くなった場合、生活費控除率と就労可能期間に対応するライプニッツ係数は以下のとおりです。

・生活費控除率:30%

・就労可能期間に対応するライプニッツ係数:13.166(就労可能期間17年)

死亡逸失利益の額は、以下の計算によって7372万9600円となります。

死亡逸失利益

=1年あたりの基礎収入額×(100%-生活費控除率)×就労可能期間に対応するライプニッツ係数

=800万円×(100%-30%)×13.166

=7372万9600円

4-4. 80歳無職、年金収入250万円の男性(単身)が亡くなった場合

80歳無職、年金収入250万円で、単身者の男性が交通事故で亡くなったケースを考えます。

年金以外に収入がない場合、生活費控除率は50%から60%以上となります。ここでは、生活費控除率を60%と仮定します。就労可能期間に対応するライプニッツ係数は4.580(就労可能期間5年)です。

死亡逸失利益の額は、以下の計算によって458万円となります。

死亡逸失利益

=1年あたりの基礎収入額×(100%-生活費控除率)×就労可能期間に対応するライプニッツ係数

=250万円×(100%-60%)×4.580

=458万円

5. 逸失利益以外にライプニッツ係数を用いて計算する損害賠償項目は?

逸失利益のほかにも、将来かかる費用の損害賠償を前倒しで請求する際には、ライプニッツ係数を用いて賠償額を計算します。

たとえば、以下の損害に関する賠償額では、ライプニッツ係数を用いた計算が必要です。

症状固定後も通院が必要な場合の治療費、通院交通費

介護費用

装具や器具の買い替えや交換にかかる費用

6. 適正額の逸失利益の賠償を得るためのポイント

交通事故による後遺症や死亡について、適正額の損害賠償を受けるためには、以下のポイントを意識して対応することが大切です。

適切な後遺障害等級の認定を受ける

保険会社の提示額をうのみにしない

損害賠償の時効に注意する

交通事故に詳しい弁護士に相談、依頼する

以下で詳しく解説します。

6-1. 適切な後遺障害等級の認定を受ける

後遺障害逸失利益の額は、認定される後遺障害等級によって大きく変わります。そのため、後遺症の内容に応じた適切な後遺障害等級の認定を受けることが大切です。

後遺障害等級の認定にあたっては、医師が作成する後遺障害診断書の内容が最も重視されます。主治医に相談して、認定基準に沿った内容の後遺障害診断書を作成してもらうようにしてください。弁護士に依頼して、主治医とコミュニケーションをとってもらうと安心です。

6-2. 保険会社の提示額をうのみにしない

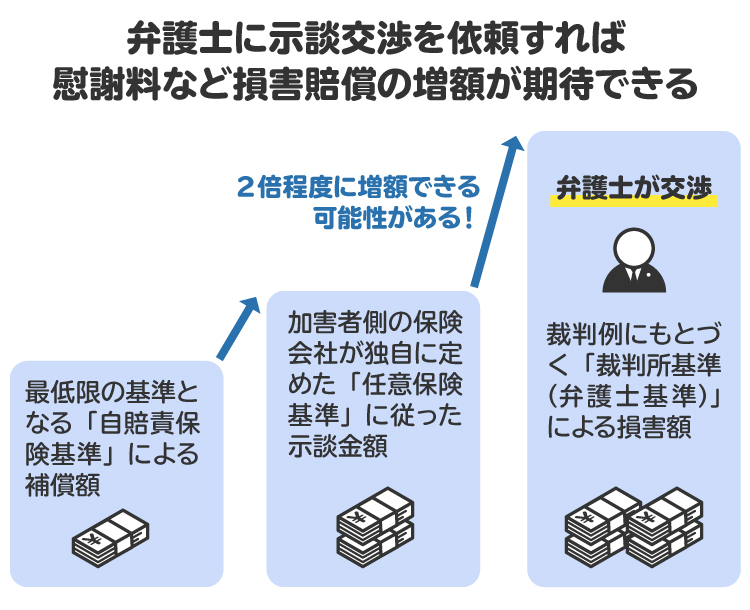

加害者側の保険会社が提示する逸失利益は、適正額よりも大幅に少ないことがよくあります。そのため、保険会社の提示額をうのみにしてはいけません。

保険会社が独自に定めている損害賠償の基準は「任意保険基準」と呼ばれています。任意保険基準による金額は、被害者が受けた客観的な損害額よりもかなり低くなるため注意が必要です。

被害者は「弁護士基準(裁判所基準)」による損害賠償を受ける権利があります。弁護士基準は、過去の裁判例に基づいて客観的な損害額を計算する公正な基準です。

保険会社から逸失利益の額を提示されたら、弁護士基準による金額と比較する必要があります。提示額が少な過ぎる場合は、根拠を示しながら増額を求めてください。ただし、保険会社との交渉で適正な賠償額を引き出すには知識や経験を要するため、弁護士への依頼が有効です。

6-3. 損害賠償の時効に注意する

交通事故の損害賠償を請求する権利は、以下の期間が経過すると時効によって消滅します。

損害の種類 | 時効期間 |

|---|---|

人身損害 | 損害および加害者を知ったときから5年 死亡逸失利益は死亡時が起算点 (その時点で加害者を知らなかった場合は、 加害者を知ったときが起算点) |

物的損害 | 損害および加害者を知ったときから3年 |

損害賠償請求権の時効消滅を阻止するには、時効期間が経過する前に、内容証明郵便の送付や訴訟の提起などを行う必要があります。速やかに弁護士へ相談し、対応に着手してください。

6-4. 交通事故に詳しい弁護士に相談、依頼する

逸失利益の損害賠償を増額したいなら、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。自動車保険などに弁護士費用特約が付いていれば、ほとんど自己負担なく弁護士に依頼できます。

弁護士に依頼して損害賠償請求の対応を任せることの主なメリットは、以下のとおりです。

弁護士基準により、適正額の逸失利益を請求できる

治療費、休業損害、慰謝料、物損など、逸失利益以外の損害賠償も漏れなく請求できる

保険会社との示談交渉を任せることができ、相手側の不合理な主張に惑わされずに済む

交通事故ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟の手続きも任せられる

労力やストレスが大幅に軽減される

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

7. ライプニッツ係数に関してよくある質問

Q. ライプニッツ係数とホフマン係数の違いは?

ライプニッツ係数とホフマン係数は、いずれも将来のお金の価値を現在の価値に直す中間利息控除を行うための係数です。ライプニッツ係数は複利、ホフマン係数は単利によって中間利息控除を行います。

ライプニッツ係数よりもホフマン係数のほうが、逸失利益の額は大きくなります。ただし、実務上はライプニッツ係数を用いる方法が主流です。

Q. 収入がほとんどなくても、交通事故の逸失利益は請求できる?

専業主婦や専業主夫、あるいは無職者でも、賃金センサスのデータを年収として、逸失利益の損害賠償を請求できる可能性があります。

8. まとめ 適正な額の逸失利益の賠償を受けるために、交通事故に詳しい弁護士に相談を

ライプニッツ係数は、交通事故による逸失利益などを計算する際に、将来受け取るはずだったお金の額を、現在の価値に直すために用いられる係数です。

ライプニッツ係数は法定利率によって決まりますが、2020年4月に施行された民法改正により、法定利率が年5%から年3%に変更されました。しかし、依然として法定利率年5%の古いライプニッツ係数を用いる保険会社があるため注意が必要です。被害者にとっては年3%のほうが有利なので、必ず年3%のライプニッツ係数を適用して請求を行うようにしてください。

交通事故の逸失利益は高額となることが多いため、適正な額を請求することが大切です。交通事故に詳しい弁護士に計算や請求手続きを任せることをお勧めします。

(記事は2025年10月1日時点の情報にもとづいています)

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す