目 次

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す

交通事故トラブルに強い

弁護士を探す

1. 交通事故の示談交渉とは?

交通事故が起きたとき、事故の当事者同士で行う示談交渉について、概要を説明します。

1-1. 示談交渉=損害賠償の内容を話し合いによって決める手続き

交通事故の被害に遭った結果、発生した被害内容を「損害」と呼びます。事故によって被った損害の金額を算定し、相手に対して損害金を請求する話し合いの手続きのことを、交通事故の示談交渉といいます。

当事者間で話し合いをして、お互いが同意すれば問題は解決しますが裁判ではないため、お互いのうち一方でも同意しなければ決着はつきません。

1-2. 示談交渉で取り決める内容

示談交渉で取り決める内容のメインは、損害の金額です。交通事故では治療費など請求できる項目がおおむね決まっており、その項目ごとに自分の被害状況に当てはめて金額を計算します。

たとえば、病院の治療費としてかかった金額や、入通院のために仕事を休んだ分の給与(休業損害)などです。これらの項目ごとに金額を計算して、加害者や保険会社へ請求します。

その際、相手の保険会社から、事故を起こした責任の割合について反論がある場合があります。たとえば、「今回の事故は被害者にも交通ルールを守れていない部分があり、お互いに50%ずつ責任があるため、100%こちらが悪いわけではない」というような主張です。事故の責任が加害者と被害者のどちらにどれだけあるかを割合で表したものを「過失割合」と呼び、示談交渉で議論になりがちな項目の一つです。過失割合は受け取れる賠償金の額にも影響するため、しっかりと取り決める必要があります。

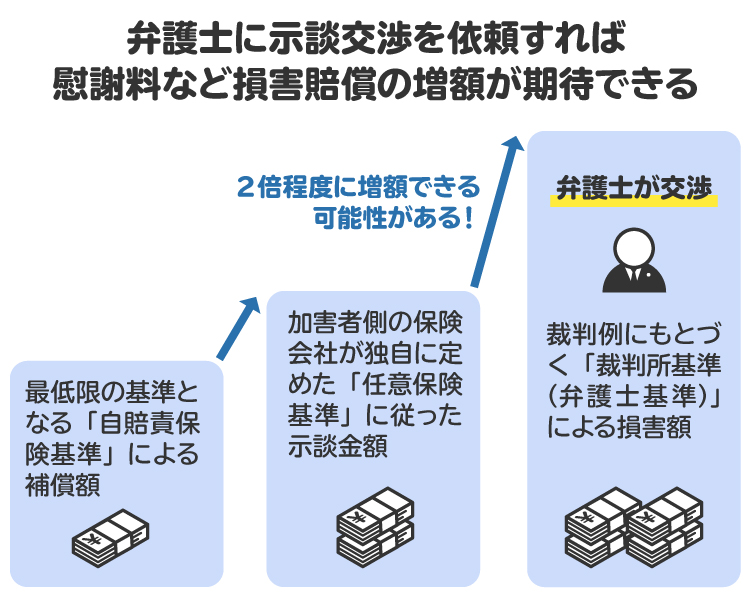

2. 【重要】事故の損害額を算定する3つの基準|保険会社が提示する金額は低くなりがち

交通事故の示談交渉をする際に覚えておきたい重要なポイントは、加害者側の保険会社が提示してくる損害の金額は一般的に低くなりがちという点です。

なぜこのような事態が起きるかと言うと、交通事故の損害額を算定する基準として、一般的に3つの基準があるためです。

2-1. 自賠責保険基準|最低限度の補償

すべての自動車は、自賠責保険(強制保険)への加入が法律で義務づけられています。この自賠責保険は、交通事故でけがなどをした被害者に対して、最低限度の補償をするための保険です。

最低限度の補償をするために、自賠責保険の独自の基準が設けられています。ここで注意すべきは、あくまでも「最低限度の補償」という点です。自賠責保険では補償金額の上限があるなど、補償の範囲も限定されています。

2-2. 任意保険基準|保険会社が独自に決めた補償

任意保険基準は各保険会社が独自に定めている補償基準です。自賠責基準に比べて補償範囲や上限の明確な決まりはないものの、具体的な基準は一般に公開されていません。

2-3. 弁護士基準(裁判基準)|最も高い補償

弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例などをもとに裁判所の考え方などをふまえた基準です。通常、弁護士が示談交渉や裁判で参考にするのがこの基準です。3つの基準のなかで、最も高い金額となります。

過去の裁判で判断された内容をもとにしているため、仮に裁判になった場合でも裁判所も基本的にはこの基準を参考にして判断することになります。

保険会社が示談案を提示してくる際には、自社の任意保険基準で算定した金額を提示してくるのが一般的です。一方、弁護士が依頼を受けた場合、損害の金額を算定して保険会社と交渉する際には過去の裁判例などをもとにした弁護士基準で算定した金額で交渉を行います。

この2つには差があり、原則的に顧客である加害者を支える保険会社が提示してくる金額は、弁護士基準と比べると低くなりがちと言えます。

3. 交通事故の示談金の主な内訳

人身事故の場合のけがなどが伴う「人損」において、交通事故の示談金の主な内訳は次のとおりです。

治療費

通院交通費

介護費用や器具代など

休業損害

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

後遺障害慰謝料

死亡慰謝料

物的損害(物損)

その他の損害

3-1. 治療費(入院費用や付添費用、入院雑費なども含む)

交通事故に遭うと、けがを治療するために病院に支払う治療費や入院費だけでなく、重症の場合や高齢などの理由で入院中の付き添い看護が必要な場合の費用、入院中の雑費など、けがの治療に伴う費用も発生します。これらは交通事故に遭わなければ発生しなかった費用のため、基本的には補償の対象となり、加害者側へ請求が可能です。

ただし、けがのための治療が長期間になった場合などで、どこまでの期間の治療費が補償の対象になるか、保険会社との間で争いが発生するケースもあります。

3-2. 通院交通費

交通事故のけがの治療のために、公共交通機関やタクシー、あるいは自家用車などを利用して通院した場合、その交通費が補償の対象となります。

公共交通機関の場合は金額が明らかなので争いになることはあまりないものの、タクシーの場合は請求するために領収書が必要だったり、自家用車の場合はガソリン代の全額ではなく一定の基準での計算が必要になったりするため、要注意です。

3-3. 介護費用や器具代など

けがが重症の場合で、将来にわたり介護が必要になった場合の介護費用や、車椅子や杖などの器具代、あるいは住宅のバリアフリー化のための費用や介護車両の購入費なども、一定の条件のもとで補償の対象となります。

3-4. 休業損害

けがの症状や治療のための入通院により、仕事の欠勤、早退、遅刻などを余儀なくされ、仕事を休まなくてはならないこともあります。この期間の給与の減少分を「休業損害」とい

正社員に限らず、自営業やアルバイト、パートや専業主婦、または専業主夫の場合も、けがによる通院などで仕事や家事ができなかった分として、一定の基準に従って休業損害が発生します。

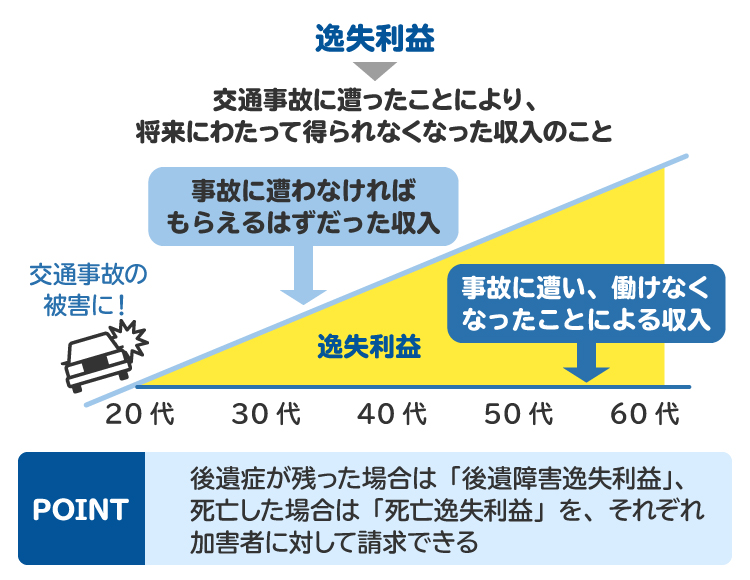

3-5. 逸失利益

交通事故により亡くなった場合や、一定の後遺症が残った場合に、もし事故がなかったら本来得られていたはずの収入も損害となります。この収入の減少分を「逸失利益(いっしつりえき)」といいます。

逸失利益の金額は、被害者の収入や、後遺症の程度や重さ(後遺障害等級)などをもとに算定されます。後遺症が残った場合は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(就労可能年数)に対応するライプニッツ係数」という計算式で算定されます。ライプニッツ係数は労働能力喪失期間に対応した一定の数値のことをいい、国土交通省が「就労可能年数とライプニッツ係数表」を公表しています。

基礎収入は事故に遭った被害者が、事故がなければ得られていた年収が基準となります。労働能力喪失率と労働能力喪失期間は、後遺症の重さ(後遺障害等級)を基準に一定の割合や期間が決定されるのが一般的です。

3-6. 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、交通事故によってけがをしたことや、けがの治療のための入通院をしなければならなくなったことで、被害者が負った精神的苦痛に対する慰謝料です。

一定の基準があり、治療期間の長さや治療のための入通院の実日数、けがの程度によって金額が変わります。基本的には、入通院の期間が長かったり、入通院の実日数が多かったりすると、その分金額が大きくなります。たとえば、弁護士基準(裁判基準)で、いわゆる「むち打ち(頚椎捻挫)」で6カ月通院した場合は、89万円が慰謝料の金額の目安とされています。

3-7. 後遺障害慰謝料

交通事故によるけがを治療したものの完治せず後遺症が残った場合、後遺症の程度に応じて、等級が認定される場合があります。後遺障害の等級は1級から14級まであり、認定された等級に応じて、後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料が発生します。

後遺障害等級に応じた慰謝料に関しては、金額の目安が存在します。

以下では、その一例として、弁護士基準(裁判基準)として使われることの多い書籍『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)』に掲載されている基準をご紹介します。なお、実際の示談交渉や裁判では、さまざまな事情が考慮されて金額が増減するケースもあるため、下記の金額で確定するわけではない点には注意が必要です。

後遺障害等級 | 慰謝料額の目安 | 後遺障害等級 | 慰謝料額の目安 |

|---|---|---|---|

第1級 | 2800万円 | 第8級 | 830万円 |

第2級 | 2370万円 | 第9級 | 690万円 |

第3級 | 1990万円 | 第10級 | 550万円 |

第4級 | 1670万円 | 第11級 | 420万円 |

第5級 | 1400万円 | 第12級 | 290万円 |

第6級 | 1180万円 | 第13級 | 180万円 |

第7級 | 1000万円 | 第14級 | 110万円 |

3-8. 死亡慰謝料

交通事故で被害者が亡くなった場合に発生する慰謝料が死亡慰謝料です。本来、慰謝料は被害者本人に対して支払われるものですが、被害者が亡くなった場合は、被害者への直接の支払いができないため、被害者の遺族(相続人)に対して支払われます。

死亡慰謝料についても目安の金額があり、弁護士基準(裁判基準)では、被害者の年齢や家族構成などさまざまな事情を考慮して、2000万円から2800万円ほどが目安とされています。

ただし、筆者の弁護士としての経験では、示談交渉や裁判で3000万円を超える死亡慰謝料が認定されたケースもあります。過去の裁判例を見ても3000万円を超える認定がされたケースは複数見られ、その際には、被害者側の事情だけではなく事故態様の悪質性や加害者の反省の度合い、あるいは態度なども考慮されています。

なお、これらの金額の目安は、被害者本人に対する死亡の慰謝料に加えて、遺族が被害者を失ったことに対する遺族自身への慰謝料も含まれています。

3-9. 物的損害(物損)

交通事故の場合に物が壊れた場合の物的損害を「物損」といい、こちらも当然補償の対象となります。

たとえば、車の修理費用や買い替え費用、車の修理期間中の代車費用、レッカー代などが典型的なものとして挙げられます。

ほかにも物損として損害になる項目はいくつか存在します。車が新車や高級車であった場合など一定の条件を満たす場合は、事故によって車の市場価値が下がったことに対する補償が、評価損という項目で認められるケースもあります。

3-10. その他の損害

ほかにも損害の項目は複数存在します。被害者が亡くなった場合の葬儀費用や、診断書の発行手数料、被害者が重症の後遺障害を負った場合の近親者(配偶者、両親、子どもなど)への慰謝料などを求めることも可能です。

自分が被害に遭ったケースでどのような損害が発生するのか、請求が可能なのかについては、弁護士にアドバイスをもらうことをお勧めします。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

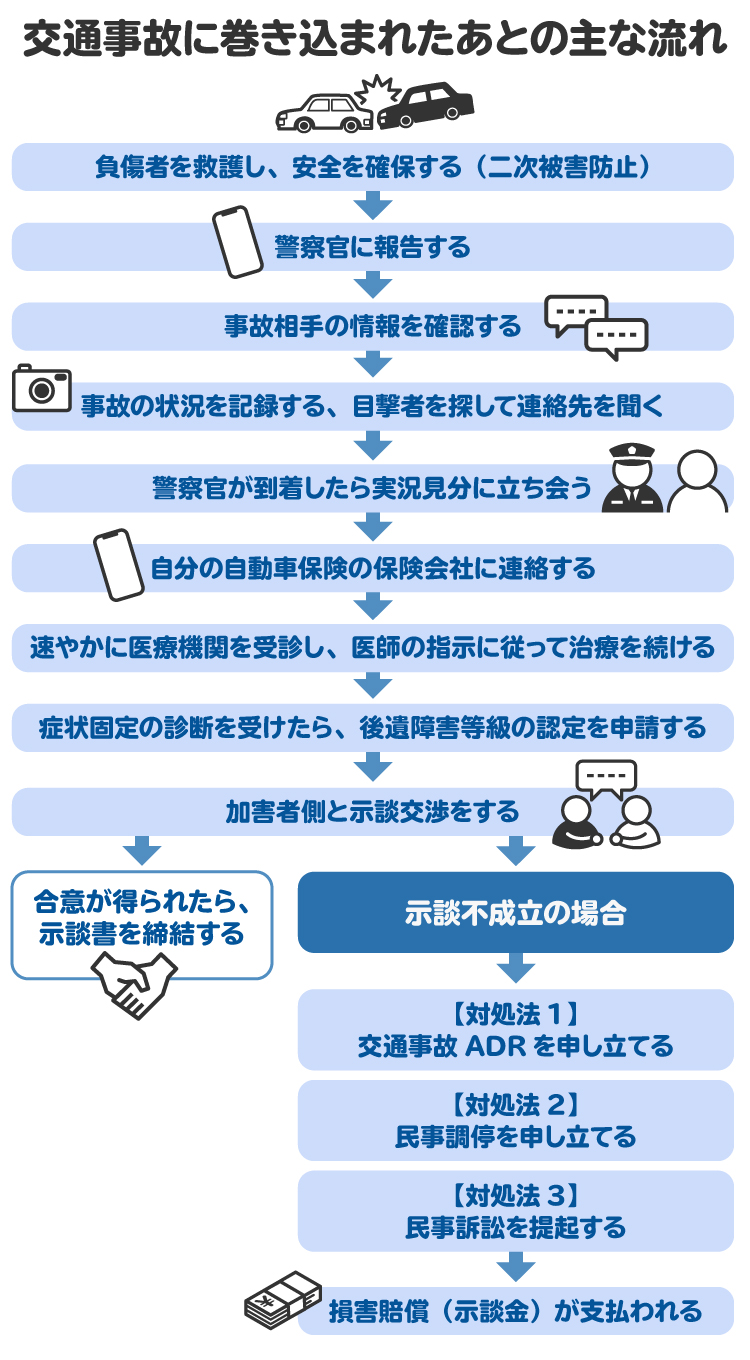

4. 交通事故の発生から示談金を受け取るまでの流れ

交通事故の発生から示談金を受け取るまでの流れは下図のとおりです。特に注意すべき6つのステップについて、わかりやすく解説します。

4-1. 【STEP1】事故直後の対応

交通事故が発生した場合、真っ先に求められるのとは、負傷者の救護と、車を安全な場所に避難させるといった危険防止の措置、警察官への報告(通報)です。

自分が交通事故の被害に遭った際にけがなどで動けない場合は、周りの人に助けを求めるなどして、警察や救急への通報を行ってもらいましょう。

自身が動ける場合は、救護や安全確保、警察への通報をしたあとに、事故の加害者の情報を必ず確認します。口頭だけではなく、必ず運転免許証を見せてもらったうえで写真を撮ったりメモをとったりして、加害者の氏名や住所などをかたちに残しておくことが大切です。加害者がバスやタクシーなど事業用車両を運転していた場合は、勤務先の会社と連絡先も確認しておきましょう。ひととおりの確認が済んだら、加害者側に任意保険の加入の有無を確認して、保険会社への連絡を促すことも必要です。

加害者から「警察は呼ばずに自分たちだけで解決しましょう」と言われても、決して応じてはなりません。事故が発生した場合は、法律上、警察への報告義務があるためです。事故の大小や負傷者の有無は関係ありません。

また、その場ではけがをしていないと思っても、後日痛みなどが発生したり、体の内部でのけがが後日になって発覚したりする場合もあります。警察への報告をせずに人身事故として処理をしていないケース、あるいは加害者の身分をきちんと確認していないケースでは、加害者へ責任を取らせたり、けがの賠償を請求したりできなくなるおそれもあります。

自分が任意保険に加入している場合には、事故にあった旨を連絡しましょう。交通事故の状態によっては、お互いの保険を利用するケースがあるためです。また、自分が契約している保険でも、契約内容に応じて、自分のけがなどに対して一定の補償を受けられる場合があります。

4-2. 【STEP2】けがの治療

事故後はけがの治療に専念します。その場で痛みや目立ったけががないと思っても、必ず病院に行って医師の診察や検査を受けることが大切です。

後日、体に違和感や痛み、またはしびれなどを感じたら、あらためて医療機関で診察を受けるようにしましょう。

何らかの症状があるのにもかかわらず治療を受けていないと、事故とけがとの関連性がないと判断されてしまうおそれがあります。その結果、加害者側にけがの治療費や慰謝料などの請求ができなくなってしまいます。

4-3. 【STEP3】後遺障害等級認定の申請

治療の結果、痛みやしびれ、関節の可動域の制限、記憶障害などの脳の障害、その他の症状が残った場合、医師から「症状固定」と診断されることがあります。症状固定とは、これ以上けがの治療を続けても、症状の改善が見込めない状態のことをいいます。つまり、後遺症が残った容態です。

この場合、後遺障害等級が認定されれば、その等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害を請求することが可能になります。後遺障害等級の認定を受けるためには、医師に作成してもらう後遺障害診断書などの必要書類をそろえたうえで、損害保険料率算出機構や自賠責損害調査事務所といった審査機関へ申請をする必要があります。

申請の方法としては、加害者側の保険会社を通して申請を行ってもらう「事前認定」と、被害者側が自ら申請をする「被害者請求」があります。

どちらの方法をとるべきかはケース・バイ・ケースです。後遺症の内容や、診断書などの書類の収集状況、加害者側の保険会社との治療中の交渉の経過や意見の相違の有無などによって、慎重な判断が必要となるため、交通事故の取り扱い経験が豊富な弁護士になるべく早く相談するのが望ましいです。

4-4. 【STEP4】示談交渉の開始

後遺症が残っていない場合は、治療の完了(通院終了)とともに、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などの損害の項目と、金額を計算して整理します。その際に交通費の領収書や休業損害を請求するための書類なども準備します。

後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請の結果をふまえて、後遺障害に伴う慰謝料や逸失利益なども加えて金額を算定します。

いずれのケースでも、すべての損害額の算定と証拠書類の準備が完了したら、加害者側の保険会社に対して損害の内訳などを記載した書面を作成して、賠償の請求を行い、示談交渉を開始します。

加害者側の保険会社は請求内容を検討したうえで回答を出します。保険会社からの提示内容が適切なものなのかどうかは、被害者自身で判断するのは難しい場合が多く、弁護士の助けを得るのが望ましいと言えます。

4-5. 【STEP5】示談の成立、示談金の支払い

保険会社との交渉の結果、合意ができたら、保険会社が作成する示談書に署名押印して示談が成立となります。その際、保険会社に対して示談金の振込先の口座を指定します。

通常は保険会社に署名押印済みの示談書を提出してから2週間から1カ月程度で示談金が支払われます。示談金の支払い完了をもって示談交渉は完了となります。

4-6. 【STEP6】示談不成立の場合は、交通事故ADRや訴訟

相手の保険会社との交渉の結果、金額や内容に折り合いがつかず、示談が成立しなかった場合は、次のステップとして交通事故ADRや訴訟(裁判)を検討します。

「ADR」は「裁判外紛争解決手続」と訳される言葉で、裁判手続きではなく、中立な立場の第三者(弁護士)が被害者側と加害者側の間に入って、示談を促したり、一定の審査をしたうえで解決案を示したりする手続きのことをいいます。主に以下の機関が交通事故ADRを受け付けています。

機関名 | 概要 |

|---|---|

学識経験者と弁護士が運営 | |

日本弁護士連合会(日弁連)が設立し、弁護士を中心として運営 | |

損害保険会社が会員である一般社団法人が運営 | |

自賠責保険に関する紛争解決を取り扱う |

交通事故ADR機関を通じても加害者側と被害者側の意見の対立が大きいなど、示談で解決できる見込みが立たないときには、訴訟(裁判)を起こして、裁判所の判断に委ねることになります。

5. 交通事故の示談交渉にかかる期間は? いつ示談金を受け取れる?

交通事故の示談交渉にかかる期間は保険会社への請求内容などによっても異なりますが、筆者の経験もふまえると、おおよそ以下のような期間がかかるケースが多い印象です。示談交渉がまとまらず交通事故ADRや裁判に移行する場合は、さらに裁判などの期間がかかります。

事故の種類 | 示談交渉にかかる期間の目安 |

|---|---|

後遺障害のない人身事故 | 治療終了から2カ月〜4カ月程度 |

後遺障害のある人身事故 | 後遺障害等級認定の確定(完了)から2カ月〜8カ月程度 |

死亡事故 | 四十九日法要が終了してから3カ月〜1年程度 |

物損事故 (死傷者がいない事故) | 事故発生から1カ月〜4カ月程度 |

示談交渉の成立後、保険会社に署名押印済みの示談書を提出してから2週間から1カ月程度で示談金が支払われます。なお、治療の途中や保険会社との示談交渉の途中であっても、治療費や休業損害などを示談の成立よりも前に支払ってもらう方法もあります。また、自賠責保険に保険金の支払いを請求する方法や、被害者自身で契約している人身傷害保険などを利用して保険金を支払ってもらう選択肢もあります。

6. 交通事故の示談交渉で損をしないための注意点

交通事故の被害に遭った際、示談交渉で損をしないためには特に次の7点に注意する必要があります。

6-1. 少しでもけがをしている場合は人身事故として処理してもらう

事故に遭った場合は、必ず警察を呼ばなければなりません。その際、少しでもけがをしていたり、痛みや違和感があったりする場合は、必ず警察に申告しましょう。警察に人身事故として処理してもらうことで、保険金の請求をする場合や後遺障害等級認定申請を行う際などに必要な書類の一つである「交通事故証明書」の発行を受けることができます。

その場では、けががないように見えたため警察が物損事故として処理した場合でも、後日痛みなどの症状が出てきて医療機関の診断を受けた場合は、速やかに警察に連絡して、人身事故に切り替えてもらいましょう。事故から日が経っていなければ、こうした切り替えが可能です。

6-2. 医師の指示に従って治療を続ける

医師の指示に従って、必ず最後まで治療を続けましょう。仕事や日常生活が忙しい、または治ったという自己判断などの理由で、途中で通院を止めたり、治療に十分に通わなかったりすると、その後の治療費や慰謝料などの保険金が支払われなくなるリスクがあります。

また、保険会社から治療費の支払いを打ち切るという連絡があっても、医師が治療の完了や症状固定を診断していない場合は、医師の指示に基づいて治療を継続することが大切です。保険会社が打ち切った治療費に関しては、のちに交渉のうえ、加害者側に請求することになります。

なお、整骨院やリハビリなどに関しては、必ず医師の指示や確認に基づいて行うようにしましょう。医師の指示や確認がない場合、整骨院やリハビリなどのための費用は補償されない可能性があります。

6-3. 弁護士にはできる限り早めに相談する

事故に遭ったあとは、できる限り速やかに弁護士に相談や依頼をしましょう。その際は交通事故の取り扱い経験が豊富な弁護士への相談が望ましいと言えます。なぜなら、治療中の段階においても、治療継続の重要性など、のちに加害者側に賠償を請求することを前提とした注意事項がいくつも存在するためです。

たとえば、事故により頚椎椎間板損傷が生じた場合は、事故の当初にCTまたはMRIの画像検査を行ったうえ、症状固定時にも同様の検査を実施することで、後遺障害等級の申請に使用する客観的な証拠を確保できます。

医療機関の医師は交通事故の損害賠償請求に詳しい専門家ではないため、各種の検査やその実施タイミングなどに関して、損害賠償請求のポイントを理解して行ってくれるわけではありません。したがって、被害者側で各種検査などの実施を依頼する必要がある場合もあります。

筆者の経験でも、治療が完了したあとや、保険会社との示談交渉に悩んだ段階で初めて弁護士相談に訪れるケースがあります。しかし、治療中の段階からのちのちの賠償請求に向けて考えなければならない注意事項があるため、事故後早めに弁護士に相談をして、入通院における注意事項に関してアドバイスを受けることをお勧めします。

6-4. 示談成立後の撤回や再交渉は原則不可|慎重に検討すべき

示談が成立して示談書に署名押印をしたあとは、原則として示談内容の撤回や再交渉はできません。

たとえば、示談の成立後に、治療費や休業損害など請求から漏れていた損害があったと気づいたとしても、あとから追加で請求することはできません。そのため、加害者側の保険会社から書類にサインを求められた場合は、その内容を慎重に確認してサインをするかどうかを決めることが大切です。

よくわからない場合や悩む場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。弁護士に正式に依頼すれば、交渉内容が適切かどうかを専門知識と経験に基づいて判断してくれます。

6-5. 加害者側の保険会社に質問されても、安易に答えない

たとえば、加害者側の保険会社から治療の状況を電話で質問されて、実際にはまだ治療を継続しており、痛みも残っているにもかかわらず、「もう完治しました」「痛みは全くなくなりました」などと伝えてしまうのは厳禁です。相手の保険会社が「すでに症状がなくなった」と捉え、以降の治療費の支払いを打ち切るという判断につながってしまう可能性もあります。

また、事故の状況に争いがあり、どちらに事故の責任があるかが重要なポイントになっている状況でも、相手の質問に対して安易に答えない姿勢が重要です。事故状況に関して相手の保険会社からいろいろと質問をされて混乱し、実際の記憶と異なることを伝えてしまったために、自分に不利な認定をされたケースもあります。

その場でわからないことや確認が必要なことに関しては、即答せずに「確認してから回答します」などと伝えましょう。わからないことがあれば弁護士などの第三者に相談してから回答をするとよいでしょう。

6-6. 加害者側の保険会社の提示額をうのみにしない

保険会社が提示する基準と、弁護士基準(裁判基準)との間には大きな差があるケースが少なくありません。そのため、保険会社から示談の内容や金額を提示されても、その金額をそのまま受け入れるのではなく、適切な提示額なのかどうかを検討する必要があります。

6-7. 損害賠償請求権には消滅時効がある

交通事故における損害賠償の請求には、期限が設けられています。この期限を過ぎると時効が成立し、損害賠償の請求ができなくなります。

損害賠償請求権の時効は、以下の表のとおりです。ただし、以下は必ずしもすべてのケースやすべての損害項目に当てはまるわけではありません。個別のケースに関する請求期限については、余裕をもってあらかじめ弁護士に相談することをお勧めします。

事故の種類 | 加害者判明と | 消滅時効 |

|---|---|---|

人身事故 | 加害者が判明/ | 事故発生の翌日から5年間 (損害の項目などに応じて時効の開始日が異なる可能性あり) |

人身事故 | 加害者が判明/ | 後遺障害の症状固定日の翌日から5年間 |

死亡事故 | 加害者が判明 | 死亡日の翌日から5年間 |

人身事故・死亡事故 | 加害者が不明 | 事故日から20年間 |

物損事故 (死傷者がいない事故) | 加害者が判明 | 事故発生の翌日から3年間 |

なお、加害者側の保険会社が、治療費など保険金の一部を支払った際や、示談案を提示した際など、一定の場合には時効がリセットされます。実際に時効期間に注意が必要になるのは、加害者が不明な場合や、加害者側から一切支払いや示談案の提示などがなされない場合です。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

7. 交通事故の示談交渉について弁護士に相談や依頼をするメリット

交通事故の示談交渉について弁護士に相談や依頼をすると、主に次の6つのメリットがあります。

適正な損害賠償の額がわかる

加害者側の提示額よりも損害賠償の増額が期待できる

加害者側の不合理な主張に惑わされることがなくなる

示談交渉をスムーズに進めてもらえる

労力やストレスが軽減され、治療に専念できる

示談交渉が決裂した場合は、訴訟なども任せられる

7-1. 適正な損害賠償の額がわかる

交通事故の損害賠償では、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)という3つの基準が存在し、弁護士基準が最も高い傾向にあります。ただし、加害者側の保険会社から示談交渉で示されるのは、自賠責基準か任意保険基準であるケースがほとんどです。

弁護士基準(裁判基準)での賠償額がいくらになるのかは、弁護士に相談するなどして確認する必要があります。基本的に損害の項目に関しては被害者が保険会社側に提示する必要がありますが、交通事故の損害として本来請求できたはずのものを見落としてしまうと、その分受け取れる賠償額が減少してしまう事態にもなりかねません。適切な損害賠償を受けるには、弁護士の判断が不可欠と言えます。

7-2. 加害者側の提示額よりも損害賠償の増額が期待できる

治療費や通院交通費、休業損害などは保険会社側の提示額と弁護士が算定した金額に大きな差がないケースも多くあります。一方で、入通院慰謝料や後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料、逸失利益(交通事故に遭ったことにより、将来にわたって得られなくなった収入)などの金額に関しては、弁護士が算定した金額のほうが大きくなる場合も珍しくありません。

特に重い後遺障害のケースでは、この差がより顕著になります。たとえば、後遺障害等級1級(最も重い後遺障害の等級)においては、自賠責基準の後遺障害慰謝料が1150万円とされているのに対して、弁護士基準では2800万円となっており、1650万円の差があります。

7-3. 加害者側の不合理な主張に惑わされることがなくなる

弁護士に交渉を依頼すると、適切な交渉ができるようになります。加害者側の主張が法律や過去の裁判例に基づいているのか、全く根拠がない不当な主張なのか、弁護士が判断して適宜反論を行ってくれます。

これまで交通事故に関して数多くの依頼を受けてきた筆者からすると、加害者に交通事故の責任をとってもらうためにも、被害に対する適切な賠償を受け取るためにも、法律に基づいて加害者側と示談交渉をすることが望ましいと考えます。

7-4. 示談交渉をスムーズに進めてもらえる

弁護士は自身が対応した案件や過去の裁判例などに基づいて、適切な賠償額を整理してくれます。そのうえで請求のために必要な書類を収集して加害者側と交渉を行ってくれるため、スムーズな交渉が期待できます。

7-5. 労力やストレスが軽減され、治療に専念できる

交通事故の被害者は、事故により日常生活や仕事を犠牲にして、けがの痛みなどの症状や入通院の負担と闘っている状態です。それに加えて加害者側と示談交渉をすることは非常に労力のかかることであり、精神的なストレスも多大なものです。

筆者の経験でも、依頼者から「大きなストレスが軽減されたので、依頼してよかったです」という声をいただくことが多くあります。

7-6. 示談交渉が決裂した場合は、訴訟なども任せられる

仮に示談交渉がまとまらない場合でも、弁護士に依頼していればその後の交通事故ADRや裁判(訴訟)の手続きも任せることができます。

裁判などでよくわからないことがあっても、弁護士が必要な書類の作成や裁判の出席などを代わりに行ってくれるため、負担なく手続きを進められます。なお、ADRや裁判などでは本人の出席が必要となる場面もあります。

8. 交通事故の示談交渉に関する弁護士費用

交通事故の示談交渉に関する弁護士費用について、認識しておくべきポイントを紹介します。

8-1. 自身の保険に「弁護士費用特約」が付帯しているかを確認する

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することを考えた場合は、はじめに自身の任意保険に「弁護士費用特約」が付帯しているかどうかを必ず確認しましょう。

弁護士費用特約が付帯している自動車保険に加入している場合は、原則として一定の範囲内の弁護士費用を保険会社から支払ってもらえます。弁護士費用が補償限度額の範囲内に収まれば、費用負担なく弁護士に依頼することが可能です。弁護士費用の補償限度額については、弁護士に依頼する前に自身の保険会社へ確認しましょう。

8-2. 交通事故の示談交渉に関する弁護士費用の形態

交通事故の示談交渉に関する弁護士費用は、法律事務所によって異なります。依頼時の着手金を20万円などの固定額にしているケースや、損害賠償請求額の8%などとしているケース、着手金を無料にして成功報酬をもらう完全成功報酬型としているケースなどがあります。

弁護士費用特約が利用できない場合は、原則として弁護士費用の全額が自己負担となります。そのため、依頼者の自己負担を考慮して、弁護士費用特約が利用できる場合の費用と、弁護士費用特約に加入していない場合の費用を分けて設定している法律事務所も多い印象です。

以下では、弁護士費用の一例を紹介します(いずれも税込み)。あくまでも一例のため、実際の費用は依頼前に必ず確認するようにしましょう。

【保険会社の弁護士費用特約の利用が可能な場合】

加害者側への請求額が総額1000万円で、最終的に800万円の賠償を獲得したケース

着手金:受けるべき経済的利益(1000万円)の5.5%+9万9000円=64万9000円

報酬金:獲得した経済的利益(800万円)の11%+19万8000円=107万8000円

弁護士費用の合計:172万7000円

【保険会社の弁護士費用特約の契約がない、または利用できない場合】

加害者側への請求額が総額1000万円で、最終的に800万円の賠償を獲得したケース

着手金:11万円(固定)

報酬金:22万円(固定報酬)+得られた経済的利益(800万円)の11%(変動)

弁護士費用の合計:121万円

9. 加害者が任意保険未加入の場合、示談交渉はどうなる?

加害者が任意保険未加入の場合、相手の保険会社との示談交渉ではなく、加害者と示談交渉をすることになります。加害者側が自動車の場合、けがなどの人身損害部分に関しては、自賠責保険から最低限度の補償を受けられますが、車の修理費用などの物的損害(物損)部分は補償されないので、注意が必要です。

また、自賠責保険は最低限度の補償制度のため、人身損害についても補償額に一定の上限があり、通常、十分な補償とは言えないことがほとんどです。自賠責保険は加害者側が自動車の場合の保険のため、加害者側が自転車の場合は利用できません。なお、加害者が個人賠償責任保険という保険に加入していた場合は、この保険を利用できる可能性もあります。

加害者が以上のいずれの保険にも加入していない場合は、加害者本人に損害賠償を直接請求することになります。加害者が強制加入の自賠責保険に入っていない場合や、そもそもひき逃げなどで加害者が特定できない場合は、自賠責保険も利用できません。その場合は、国土交通省が一定範囲内で損害を補填する「政府保障事業」を利用して補償を受ける選択肢を検討することになります。

加害者側への請求が難しい場合などには、被害者が契約している人身傷害保険や車両保険といった保険の利用や、勤務中の交通事故や通勤途中の事故の場合は労災保険を利用した賠償を検討するケースもあります。

10. 交通事故の示談に関してよくある質問

Q. 納得できないまま示談書にサインしてしまったあと、示談をやり直せる?

原則として、署名押印を完了したあとは、示談をやり直すことができません。加害者側から実質的に騙されたと評価できるような事情があれば一定の条件のもとで示談を無効にできるケースも存在しますが、きわめて例外的です。示談書にサインする前に、弁護士に相談するなどして慎重に判断しましょう。

Q. 交通事故の示談交渉が進まない際はどうすべき?

示談交渉が進まない原因はさまざまありますが、相手の保険会社側の言い分がうまく整理できていなかったり、保険会社に対して反論すべき内容や資料の提出を適切に行えていなかったりする場合もあります。保険会社や加害者側の提示が適切ではなく話し合いが止まっている場合は、示談交渉を進めるより裁判に進んだほうが結果的に解決が早くなるケースも存在します。

上記のようなケースでは、弁護士に相談して状況を整理してもらうことで、見通しが立つようになる場合も多いです。

Q. 交通事故の示談交渉は、自分でもできる?

示談交渉の手続き自体は、自分でも可能です。

しかし、交通事故に関する知識や経験が豊富な保険会社との交渉は難しく、本来請求できるはずの金額や損害項目の見落としなどが生じている可能性もあります。そのため、少なくとも一度は弁護士に相談して、アドバイスを受けるとよいでしょう。

Q. 弁護士に示談交渉を任せた場合、交渉への立ち会いは必要?

弁護士に示談交渉を任せれば、立ち会いは不要です。基本的に示談交渉は弁護士に一任することが可能です。

なお、交渉状況については、弁護士から適宜報告があり、依頼者としての意見や要望を弁護士に伝えることで可能な限り反映して交渉してもらえます。

Q. 交通事故を起こした加害者が、示談交渉に応じないとどうなる?

加害者が示談交渉に応じない場合は、交通事故ADRや裁判(訴訟)を被害者側から提起する選択肢があります。

また、こうした賠償の示談交渉などと並行して、交通事故は刑事事件として捜査の対象になっているケースも多くあります。その場合、示談交渉に応じない態度や、被害者に対して賠償金の支払いをしない対応が、刑事事件において加害者の不利な事情として考慮される可能性があります。結果として、相手が刑事裁判にかけられたり、より重い刑事罰が科せられたりするケースもあり得ます。

11. まとめ 弁護士に示談交渉を任せることで得られるメリットは少なくない

交通事故の示談交渉では、加害者側の提示金額や賠償内容をそのまま受け入れると、本来受けられたはずの適切な賠償を受けられないおそれがあります。

弁護士に示談交渉を任せることで示談交渉の負担を軽減できるうえ、「適正な損害賠償の額がわかる」「加害者側の提示額よりも損害賠償の増額が期待できる」「加害者側の不合理な主張に惑わされることがなくなる」といったメリットがあります。

交通事故の示談交渉については、自分で対応するのではなく、できるだけ早めに弁護士に相談や依頼をすることをお勧めします。

(記事は2025年10月1日時点の情報に基づいています)

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す