目 次

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す

交通事故トラブルに強い

弁護士を探す

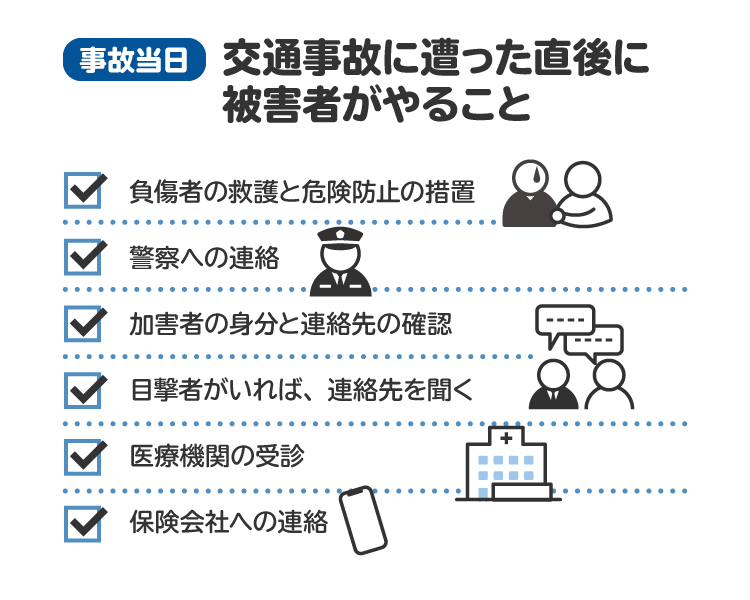

1. 【事故当日】交通事故に遭った直後に被害者がやること

自分が大けがをしてしまった場合は治療を受けることが最優先です。大けがをしていない場合は、次のように対応しましょう。

1-1. 負傷者の救護と危険防止の措置

交通事故が発生した場合、運転者や同乗者は、ただちに車や自転車などの運転を停止して、負傷者を救護し、道路上の危険を防止するなど必要な措置を講じなければなりません(道路交通法72条)。

たとえ被害者であっても、負傷者の救護や危険防止措置を講じることは必要です。ほかの自動車の邪魔にならない場所に自動車を停め、けが人がいる場合は救急車を呼ぶなどの救護措置をとりましょう。

1-2. 警察への連絡

交通事故が発生した場合は、ただちに警察に事故の発生を報告する必要があります。これも道路交通法72条に定めがあります。

たとえ小さな事故や自損事故であっても、必ず警察官を呼んで事故状況を記録してもらいましょう。事故の報告をしていなかった場合、その後の保険金請求に支障が出る可能性があります。

人身事故の場合は、警察による実況見分が行われます。実況見分とは、警察が事故の状況を確認し、証拠を保全するための手続きです。実況見分にはできるだけ立ち会い、自分の認識をしっかりと反映した「実況見分調書」を作成してもらうようにしましょう。

なお、この際には次の情報を伝えることが大切です。

事故が発生した日時や場所

事故前に相手に気がついた場所などの自分の認識、当時の運転行動

死傷者の数、負傷者の負傷の程度

損壊した物、その損壊の程度

事故車両の積載物

交通事故について講じた措置

警察は双方の言い分を中立の立場で聞いたうえで、実況見分調書や物件事故報告書を作成します。事故状況がしっかりと記録されていれば、後日保険金を請求するときに、事故状況や過失割合をめぐる争いの要因を減らせます。

1-3. 加害者の身分と連絡先の確認

損害賠償請求をする場合に備えて、相手の氏名や住所、連絡先、車のナンバー、自動車保険の加入状況を確認しましょう。相手の氏名や住所、車のナンバーは後日「交通事故証明書」でも確認できますが、事故直後の時点で確認しておいたほうがよいでしょう。

なお、自動車保険には自賠責保険と任意保険があります。それぞれの保険会社名についても確認しましょう。

1-4. 目撃者の連絡先の確認

損害賠償請求をする場合、事故状況について争いになる可能性があります。そのような場合、目撃者の証言が事故状況の証明に役立つケースもあります。

目撃者がいる場合は、名前や連絡先を聞いておくとよいでしょう。

1-5. 医療機関の受診(症状がなくても)

事故直後は緊張や驚きのため症状を感じない場合もあります。また、事故の直後には気がつかなくても、実際にはけがをしている場合もあります。そのため、事故直後に自覚症状がなくても、すぐに病院で診断を受けましょう。隠れたけがが見つかる可能性もあります。

また、事故から初診までの期間が長くなると、「交通事故と関係の無い通院である」と認定されるおそれがあります。その結果、相手から治療費の支払いを受けられなくなったり、自分の人身傷害保険を使えなくなったりすることもあります。

1-6. 保険会社への連絡

自分が任意保険に加入している場合は、保険会社にも事故の報告をしましょう。保険契約の内容や事故状況によっては、自分の保険から支払いを受けられる場合もあります。さらに、今後の対応についてアドバイスを受けたり、示談代行の依頼をしたりすることも可能です。

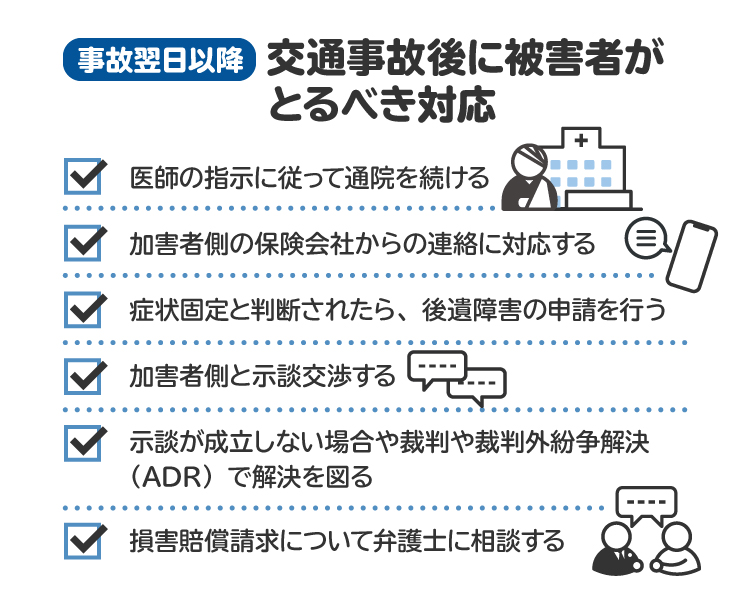

2. 【事故翌日以降】交通事故後に被害者がとるべき対応

交通事故に遭った被害者が翌日以降にとるべき対応は次のとおりです。

2-1. 医師の指示に従って通院を続ける

交通事故後に病院に通う場合、医師の指示どおりに通院を続けましょう。通院は症状が完全に治るまで、または「症状固定」の状態になるまで通院を続けましょう。症状固定とは、症状が残っているものの、これ以上は症状の改善が見込まれないと医師が判断する状況を指します。

「仕事が忙しい」「症状がほとんど改善したような気がする」といった理由から、自己判断で通院をやめてしまうとけがが治りにくくなります。また、加害者に対して損害賠償請求を行う場合にも、「通院を途中でやめたのであれば、その時点でけがは治っていたのではないか」と反論される可能性があります。

通院が途中で終了したと認定された場合、治療費や慰謝料の金額が低くなってしまいます。そのため、医師の指示に従い、通院を続けるようにしましょう。

2-2. 加害者側の保険会社からの連絡に対応する

事故後数日以内に加害者側の保険会社から連絡が入り、今後の流れなどの説明があるケースが一般的です。

事故直後は損害賠償の総額が決まっていない場合や、最初に低い水準の損害賠償を提案される場合もあります。加害者側の保険会社から連絡を受けた場合、提案に応じてすぐに示談をすることは避けましょう。

また、「自分が悪かった」「けがは大したことがない」などの発言は、今後の交渉に影響し得るため控えましょう。

被害者側に過失があった場合でも、損害額はその後の交渉で損害賠償の金額を調整できます。そのため、最初に連絡を受けた段階で話す必要はあまりないでしょう。

2-3. 症状固定と判断されたら、後遺障害の申請を行う

症状固定と判断された場合、残っている症状が後遺障害と認定されるよう、加害者側の自賠責保険会社に対して認定の申請を行うことが可能です。申請には、主治医に自賠責保険会社の書式で「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。そのため、まずは加害者側の自賠責保険会社に連絡して書式を入手しましょう。

自賠責保険会社への後遺障害認定の申請は、加害者側の任意保険会社を通じて行うことも、自分で行うことも可能です。自分で後遺障害認定の申請を行う場合は、加害者側の自賠責保険会社に連絡して書式を取り寄せるなどの手続きが必要です。ただし、準備する書類が多く手続きも複雑なため、弁護士などの専門家に依頼するほうがよいでしょう。

2-4. 加害者側と示談交渉する

治療と後遺障害の認定が終わり、修理費用などそのほかの損害額が確定したら、加害者側と示談交渉を行います。自分が任意保険に加入している場合は、保険会社を通じて交渉してもらうことも可能です。もっとも、自分の過失がゼロの事故の場合は、自分の保険会社は対応してくれないため、自分で直接対応するか、弁護士に交渉を依頼する必要があります。

2-5. 示談が成立しない場合や裁判や裁判外紛争解決(ADR)で解決を図る

交渉で示談が成立しない場合、民事調停や民事訴訟(裁判)、交通事故ADR(裁判外紛争解決手続)を利用して解決を図ることが可能です。

交通事故ADRの例としては、公益財団法人交通事故紛争処理センターによる和解あっせんや、公益財団法人日弁連交通事故相談センターによる示談あっせんなどがあります。

これらのあっせんの手続きは、訴訟に比べて書類が少なく短期間で終了します。また、和解や示談が成立しない場合、審査手続きに移行することも可能です。ただし、相手が加入している自動車保険の保険会社によっては利用できない場合もあります。

2-6. 【できるだけ早く】損害賠償請求について弁護士に相談する

交通事故について損害賠償の請求をするためには、まずは入通院を続け、その後必要に応じて後遺障害の認定申請を行うなど、いくつかの段階を経るケースが多いです。

損害額が確定したあとも相手と交渉し、交渉が成立しない場合には、和解や示談のあっせんを利用したり、裁判で解決を図ったりと、いくつかの段階を経て解決することがあります。

治療や交渉の途中で、今後の手続きの見通しが立たないと不安になる可能性もあります。早めに弁護士に相談をしておくと、全体の見通しが立てやすくなるため、不安も軽くできるでしょう。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

3. 交通事故の被害者が請求できる慰謝料

以下の金額は、裁判をしたときの基準によるものです。弁護士に依頼したからといって、実際の交渉や裁判で必ずしもこの金額になるわけではありません。目安の金額である点に注意してください。

3-1. 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院の期間に応じて、入院や通院をせざるを得なくなったことに対する慰謝料を加害者側に請求できます。慰謝料の金額は、けがの程度や入院・通院の期間によって異なります。

たとえば重いけががなく、むち打ちなどで6カ月通院した場合の慰謝料は89万円です。これに対し、骨折などの重いけがで1カ月入院し、6カ月通院した場合の慰謝料は149万円となります。

3-2. 後遺障害慰謝料

後遺障害が残り、後遺障害の認定を受けられた場合、後遺障害の程度に応じた慰謝料を請求できます。

後遺障害等級は第14級から第1級まであり、等級数が少なくなるほど後遺障害の程度が重くなります。最も軽い第14級の場合の後遺障害慰謝料は110万円です。最も重い第1級の場合は2800万円です。

後遺障害等級 | 慰謝料額の目安 | 後遺障害等級 | 慰謝料額の目安 |

|---|---|---|---|

第1級 | 2800万円 | 第8級 | 830万円 |

第2級 | 2370万円 | 第9級 | 690万円 |

第3級 | 1990万円 | 第10級 | 550万円 |

第4級 | 1670万円 | 第11級 | 420万円 |

第5級 | 1400万円 | 第12級 | 290万円 |

第6級 | 1180万円 | 第13級 | 180万円 |

第7級 | 1000万円 | 第14級 | 110万円 |

3-3. 死亡慰謝料

交通事故により被害者が死亡した場合、遺族は死亡慰謝料を請求できます。死亡慰謝料の金額の目安は、死亡した人と遺族との関係により次のような違いがあります。

たとえば、死亡した人が一家の支柱で、遺族がその人の収入により生計を維持していた場合、死亡慰謝料は2800万円になります。死亡した人が遺族の母親や配偶者(夫や妻)の場合、死亡慰謝料は2500万円になり、それ以外の場合は2000万円から2500万円の範囲になります。

ただし、死亡した人が「一家の支柱」にあたるかどうかの判断や具体的な慰謝料の金額はケースにより異なります。

4. 慰謝料以外に、交通事故の被害者がもらえるお金

慰謝料のほかに被害者が請求できる主なお金には、次のものがあります。

4-1. 治療費

事故により入通院が必要になった場合、その分の治療費を加害者に請求できます。加害者が任意保険に加入している場合は、加害者側の保険会社が直接病院に支払うケースもあります。

加害者側の保険会社が治療費の支払いを打ち切ったあと、自分の費用で治療を続けた場合、治療と事故との因果関係が認められれば、その分の支払いも請求できます。

4-2. 休業損害

事故による入通院などで仕事を休まざるを得なくなった場合、休業損害を請求できます。専業主婦や専業主夫、または自営業など、雇用されて働いている人でなくても、請求可能な場合があります。また、パートやアルバイトなど、正社員として雇用されていない人も請求できる場合もあります。

雇用されている場合は、勤務先から加害者側の保険会社の書式で休業損害証明書を作成してもらうケースが多いです。

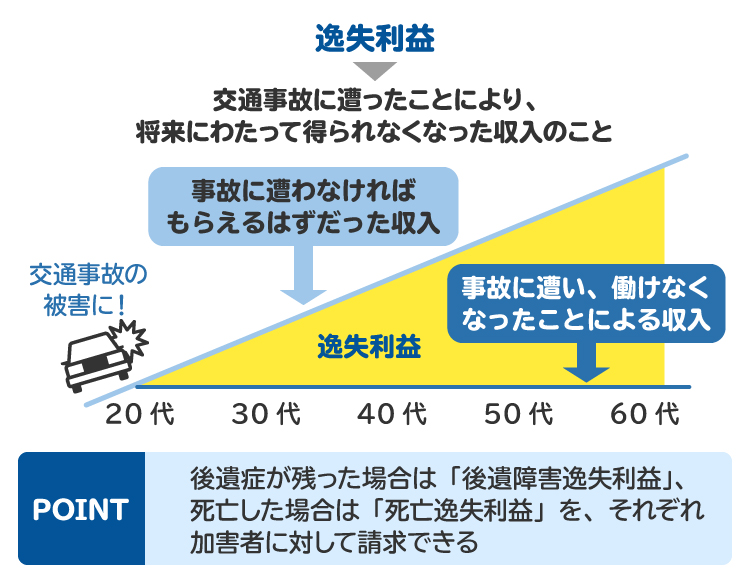

4-3. 逸失利益

後遺障害が残ったり死亡したりした場合、将来働く能力が失われるため、将来得られるはずだった収入の一部や全部が得られなくなります。この減収した収入分を「逸失利益」として、加害者に請求することが可能です。

後遺障害が残った場合は、後遺障害の等級ごとに定められた「労働能力喪失率」を基礎収入にかけて計算します。さらに、就労可能年数に対応する「ライプニッツ係数」をかけて逸失利益を算出します。

労働能力喪失率とは、どの程度の労働能力が失われたかを示すものです。ライプニッツ係数とは、将来もらえるはずだった収入を逸失利益として一括で受け取る際、利息分を差し引いて、その価値を公平に評価するために用いる係数です。

後遺障害逸失利益は通常、一括で支払われます。そのため、将来発生する利息分を考慮して、就労可能年数ではなくライプニッツ係数をかけます。

4-4. 物的損害(物損)

事故により自分の車が壊れた場合、車の所有者は修理費用を請求できます。ローンを組んでいて、自動車の所有権がローン会社などになっていたとしても、自動車の使用者が修理費用を請求できるケースが多いです。

修理費用が高額で自動車の時価額(現在の価値)や買替諸費用の合計(再取得費用)を上回る場合、「再取得費用から、修理しない状態で車両を売却した代金を引いた金額」までしか請求できないのが原則です。

【具体例】

・修理費150万円

・事故前の車の価値80万円

・同タイプの車の再取得費120万円

・壊れたままの車両の売却代金20万円

上記の場合、「再取得費120万円ー売却代金20万円=100万円」が、請求できる上限となります。

なお、修理の間使った代車の代金や現場からのレッカー費用についても、必要性が認められれば加害者側に請求できます。

自動車が新しく、走行距離も短い場合には、損傷の程度や車の状態、車種などにより評価損を請求できるケースがあります。

そのほか、事故が原因で車内の物が壊れたり、着ていた服が破れたりした場合も、損害賠償を請求できる可能性があります。

4-5. そのほかの損害

通院をした時の交通費や入院中にかかったテレビカード代などのほか、必要な治療器具を購入した場合の費用も請求可能です。

ただし、これらの費用が無制限に認められるわけではありません。たとえば、公共交通機関が利用可能であるのにタクシーを利用した場合などは、加害者側から支払いを拒否されることもあり得ます。また、入院準備のために購入した物についても、退院後も使用可能な場合などは認められないこともあります。

5. 交通事故の被害者が、加害者側の保険会社とやりとりする際の注意点

交通事故に遭い、加害者側の保険会社とやりとりする場合には、次の5点に注意しましょう。

自分が不利になる発言をしない

「物損事故でよい」と安易に考えない

示談を急かされても応じない

治療費の打ち切りを提案されたら、医師や弁護士に相談する

やりとりの内容を記録し、保存する

5-1. 自分が不利になる発言をしない

「自分も見ていなかった」「大したけがはしていない」「修理は必要ない」など、自分の非を認める発言や、損害額が少ないことを認める発言をする必要はありません。このような発言をしたからといって、交渉がスムーズに進むとは限らないためです。

被害者側に一定の過失がある場合、損害賠償請求時に調整されます。今後の交渉に不利に働くおそれがある発言はしないようにしましょう。

5-2. 「物損事故でよい」と安易に考えない

車両や建物、道路標識などの損傷のみで、死傷者がいない交通事故を物損事故といいます。

事故直後はショックから痛みを感じない場合もありますが、実際にはけがをしていることもあります。警察に物損事故として取り扱われると、実況見分調書が作成されず、物件事故報告書しか作成されません。物件事故報告書には事故現場の概要しか記載されないケースが多く、事故状況の記録も残しにくいです。一方、人身事故として取り扱われた場合は、実況見分調書が作成され、事故についてより詳しい記録を残すことが可能です。

物損事故の損害賠償では事故状況の記録が十分に残らず、後日過失割合や損害と事故との因果関係が争いになった場合にも納得のいかない解決をせざるを得なくなる可能性もあります。安易に物損事故で終わらせてしまわないようにしましょう。

5-3. 示談を急かされても応じない

相手の保険会社から最初に提案される損害賠償の金額は、弁護士に依頼した場合や裁判をした場合に比べて低額であることが多いです。相手から「これ以上の金額は提示できないので早く示談をしてほしい」などと急かされても、焦って決断せず、慎重に検討してから応じるかどうかを判断しましょう。

5-4. 治療費の打ち切りを提案されたら、医師や弁護士に相談する

相手の保険会社が治療費を払っている場合、治療の途中であっても治療費の支払いを打ち切られるケースがあります。そのような場合は、治療の必要性について医師に相談したうえで、弁護士にも相談して、治療を続けるかどうかを慎重に検討しましょう。

治療を続ける必要性がある場合には、打ち切り後は健康保険を利用して通院する選択肢なども検討しましょう。

5-5. やりとりの内容を記録し、保存する

相手との電話を録音する、メールは消さないようにするなど、相手との交渉の記録をできるだけ残しておきましょう。その後の交渉や裁判で役に立つ可能性があります。また、弁護士に依頼する時にも資料として使えます。

6. 交通事故の被害者が利用できる相談窓口

交通事故の被害者が利用できる相談窓口として、次のものがあります。

公益財団法人 日弁連交通事故相談センター

公益財団法人 交通事故紛争処理センター

都道府県や市町村に設置された相談窓口

法テラス(日本司法支援センター)

NASVA(ナスバ)交通事故被害者ホットライン

弁護士

6-1. 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター

「公益財団法人 日弁連交通事故相談センター」では、全国の相談所で無料の法律相談を受けられるほか、一定の場合には相手との示談交渉を弁護士が仲立ちしてくれる「示談あっせん」という手続きも利用できます。同センターの発表によれば、2024年度の実績では平均開催期日は1.67回で、迅速な解決が期待できます。

人身事故の治療が終了しており、後遺障害の有無や等級に争いがなく、相手から具体的な金額提示がある場合で、「金額に納得がいかないが、早く解決したい」という人に適しています。物損のみの場合も一定の場合には利用できます。

示談あっせんの開催場所は全国に46箇所あります。

6-2. 公益財団法人 交通事故紛争処理センター

「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」では法律相談のほか、センターの担当者による和解斡旋を受けられます。公益財団法人交通事故紛争処理センターによる和解斡旋については、同センターの発表によれば、通常3回までの斡旋で70%前後、5回までの斡旋で90%前後で和解が成立しており、迅速な解決が見込めます。

人身事故で通院とけがとの因果関係に争いがない場合など、金額以外の面で複雑な争いがない場合に適しているでしょう。

6-3. 都道府県や市町村に設置された相談窓口

都道府県や市町村によっては、法律相談の窓口が設けられていることがあります。居住地の自治体にそのような窓口があれば利用できるでしょう。

6-4. 法テラス(日本司法支援センター)

「日本司法支援センター 法テラス」では、無料で法律相談を受けることが可能です。また、依頼した弁護士が法テラスと契約していれば、弁護士に交渉や裁判を依頼した場合の弁護士費用を立て替えてもらうこともできます。

ただし、利用にあたっては資産や収入など一定の要件を満たす必要があります。要件を満たしている場合には利用を検討するとよいでしょう。

6-5. NASVA(ナスバ)交通事故被害者ホットライン

「独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)」には、交通事故被害者ホットラインが設置されています。ここでは、相談者の希望に応じて、相談窓口を紹介してもらえます。交通事故の被害に遭ったものの、どこに相談をしてよいかわからない場合に勧められます。

6-6. 弁護士

弁護士の場合、相談後に今後の交渉を依頼できることもあります。また、車の保険や事故の内容によっては弁護士費用を保険で支払えることもあります。

自分の保険会社で弁護士費用の支払いを受けられるかどうか確認し、支払いを受けられる場合には、費用面の心配なく相談できるため、お勧めできる相談先です。

7. 交通事故の被害者が弁護士に相談または依頼するメリット

交通事故後の対応を被害者自身が行うのは簡単ではありません。弁護士に相談または依頼すれば、次のようなメリットが得られます。

損害賠償の増額が期待できる

損害賠償請求の手続きの大部分を任せられる

労力やストレスが軽減される

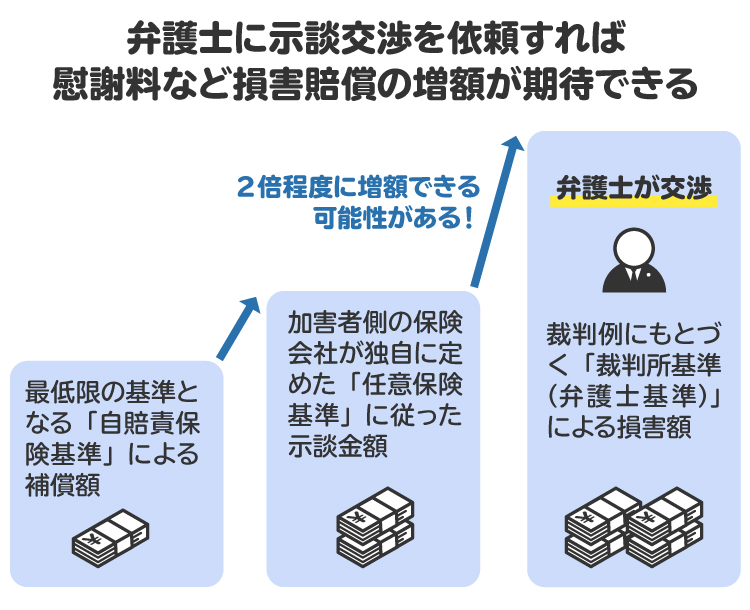

7-1. 損害賠償の増額が期待できる

賠償金は「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」という3つの基準で算定されます。

自賠責保険基準:被害者の最低限の補償を目的とした国が定めた統一の基準

任意保険基準 :保険会社が独自に定めた基準

裁判所(弁護士)基準:過去の裁判例に基づく基準。弁護士が交渉に使用

裁判所基準(弁護士基準)が最も高額となります。そのため、弁護士に依頼した場合、自賠責保険の基準や相手の保険会社の基準よりも高い水準で損害賠償の支払いを受けられる可能性があります。

たとえば、むち打ちで3カ月間通院し、通院した日数が10日の場合、自賠責の基準では1日あたり4300円の慰謝料が支払われます。慰謝料が発生する日数は「10日×2=20日間」となるため、通院慰謝料は8万6000円になります。

これに対し、裁判所基準では、同じ3カ月間の通院に対する慰謝料は53万円となります。実際の通院状況やけがの状況にもよりますが、弁護士に依頼した場合、交渉でも裁判基準に近い金額での支払いを受けられる可能性もあります。

7-2. 損害賠償請求の手続きの大部分を任せられる

事故の相手や相手の保険会社と交渉する場合、相手からの電話やメール、手紙の受領や返信に加えて、相手からの提案が妥当かどうかの検討も一人で行わなければなりません。こうした相手との交渉は大きな負担となります。弁護士に依頼すれば、相手との交渉を代わりに行ってもらい、相手からの提案についての意見も聞くことができます。

7-3. 労力やストレスが軽減される

相手との交渉を弁護士に依頼すれば、時間的にも精神的にも負担を減らせます。その結果、ストレスも軽減され、治療や仕事に専念できる可能性も高まるでしょう。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

8. 交通事故に関する弁護士費用はどれくらいかかる?

交通事故に関する交渉を弁護士に依頼した場合の費用は、弁護士により異なりますが、着手金の目安は10万円から20万円程度です。ただし、交通事故の被害者については着手金を無料としている弁護士もいます。

相手と交渉が成立した場合の報酬金は、弁護士や損害賠償の金額にもよりますが、支払いを受けた金額の10%から16%程度が目安です。着手金が無料の場合は、報酬金が高めに設定されているケースもあります。

また、自動車保険に弁護士費用特約がついている場合など、契約内容によっては弁護士費用を保険で支払える場合もあります。自分の保険会社にも確認してみるとよいでしょう。

9. 交通事故の被害者に関してよくある質問

Q. 交通事故の被害者は、加害者と直接やりとりしてもいい?

加害者や加害者側の保険会社と直接交渉をすると、感情的なやりとりになったり、交渉が進まなかったり、不利な条件でも示談を受け入れざるを得なくなったりする可能性があります。そのため、できるだけ弁護士などに交渉を依頼するほうがよいでしょう。

Q. 交通事故の加害者が無保険だったらどうなる?

相手が任意保険に入っていなかった場合でも、自賠責保険に加入していれば自賠責保険から一定の支払いを受けられる可能性があります。自賠責保険にも入っていない場合、政府補償事業の利用を検討します。いずれにしても相手が無保険の場合は対応が難しいため、弁護士に相談することをお勧めします。

Q. 加害者側の保険会社に「調査会社を派遣する」と言われた場合、調査に応じる必要はある?

調査会社への協力を拒否すると、損害額が不明であるなどの理由から、適正な金額の賠償をしてもらえない可能性があります。そのため、調査には協力することをお勧めします。対応について不安があれば弁護士に相談してみましょう。

Q. 交通事故が起きてから時間が経っていても、慰謝料請求はできる?

事故発生から時間が経っても慰謝料の請求は可能です。

ただし、入通院慰謝料の場合は事故の翌日から5年間、後遺障害慰謝料は症状固定日の翌日から5年間で原則として時効が完成し、請求権が消滅してしまいます。自賠責保険への請求は3年間で時効が完成するので注意しましょう。

10. まとめ 交通事故の被害に遭った場合の対応に不安があれば、弁護士に相談を

交通事故の被害者になった場合、まずは負傷者の保護や実況見分への立ち会いなどを行う必要があります。事故の翌日以降も通院治療や加害者側の保険会社との連絡といった対応をしなければなりません。

ただ、交通事故に関して相手側と直接交渉すると、自分に不利な条件で示談せざるを得なくなる可能性もあります。弁護士への依頼には費用がかかりますが、依頼することによるメリットも多いです。また、自分の自動車保険で弁護士費用をまかなえる場合も多いほか、相談は無料としている弁護士もいます。

交通事故の被害に遭った場合には、早い段階で弁護士に相談してみましょう。

(記事は2025年10月1日時点の情報に基づいています)

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す