目 次

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す

交通事故トラブルに強い

弁護士を探す

1. 事故の慰謝料とは?

「慰謝料」とは、精神的・肉体的苦痛に対する賠償金です。交通事故の被害者や家族は、加害者に対して慰謝料の損害賠償を請求できます。

1-1. 慰謝料=肉体的・精神的苦痛に対する賠償金

交通事故によってけがをしたり、後遺症が残ったり、死亡したりすると、被害者本人は多大な精神的・肉体的苦痛を負います。また、重大な後遺症が残った場合や死亡した場合には、被害者の家族も大きな精神的苦痛を負うことになります。

交通事故による被害者本人や家族の精神的・肉体的苦痛については、その大きさを金額に換算したうえで、加害者に対して損害賠償を請求できます。

1-2. 交通事故の慰謝料は高額になりやすい

交通事故の慰謝料額は、数百万円から数千万円以上に上るケースが少なくありません。特に入院・通院の期間が長引いたり後遺症が残ったりした場合、被害者が死亡した場合には、高額の慰謝料を請求できます。

1-3. 物損事故では、原則として慰謝料を請求できない

被害者がけがをしておらず、車両などの物が破損しただけの交通事故は「物損事故」と呼ばれています。

物損事故では、原則として慰謝料を請求できません。物の破損等による物的損害については、車の修理費や代車使用料などの実費や、営業上の逸失利益の賠償のみが認められるためです。

ただし例外的に、事故車両に同乗していたペットが死亡するなど、被害者が看過できない精神的苦痛を負った場合には、物損事故でも一定の慰謝料が認められることがあります。

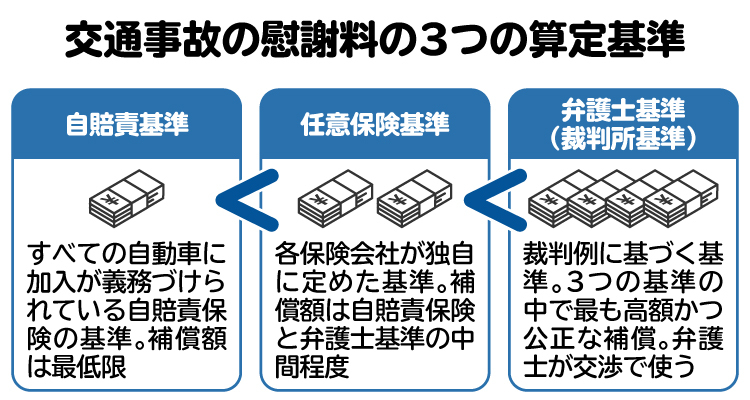

2. 交通事故の慰謝料の三つの算定基準

交通事故の慰謝料の額を算定する基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあります。

そのうち、被害者にとって最も有利であり、かつ公正な金額を計算できるのは弁護士基準です。

2-1. 自賠責保険基準|最低限度の補償

「自賠責保険基準」は、自賠責保険から支払われる保険金額を算定するための基準です。法令によって定められています。

マイカーを運転する人は、自賠責保険への加入が義務付けられています。加入者自身がお金を持っていなくても、被害者が最低限の損害賠償を受けられるようにするためです。

自賠責保険は、被害者に最低限の補償を提供するものに過ぎません。そのため、自賠責保険基準によって計算される慰謝料額は、客観的に適正な水準よりもかなり低い金額となります。

2-2. 任意保険基準|保険会社独自の補償

「任意保険基準」は、保険会社が独自に定めている保険金額の算定基準です。自賠責保険基準や弁護士基準とは異なり、任意保険基準の詳細は公表されていません。

加害者側の保険会社が提示する示談金額は、任意保険基準によって計算されています。

保険会社は、できれば支払う保険金額を低く抑えたいと考えています。そのため、任意保険基準によって計算される慰謝料額は、自賠責保険基準をやや上回るものの、客観的に適正な水準には及びません。

2-3. 弁護士基準(裁判所基準)|最も高額かつ公正な補償

「弁護士基準(裁判所基準)」は、過去の裁判例などに基づき、交通事故の被害者に生じた損害の客観的な評価額を計算する基準です。

弁護士基準による慰謝料額は、自賠責保険基準や任意保険基準による金額を大きく上回ります。

また、裁判所で行われる訴訟によって損害賠償を請求すれば、弁護士基準による損害賠償が認められると考えられます(過失割合が10:0の場合)。つまり被害者には、弁護士基準による損害賠償を受ける権利があるということです。

したがって、交通事故の慰謝料を請求する際には、弁護士基準によって金額を計算することが大切になります。

3. 交通事故の慰謝料の種類と相場|早見表で紹介

交通事故の慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。それぞれの慰謝料の概要と金額相場について解説します。

3-1. 入通院慰謝料

「入通院慰謝料」は、交通事故によってけがをしたことに伴い、被害者が受けた肉体的・精神的苦痛に対する賠償金です。けがを治療するために入院や通院をしたときは、入通院慰謝料を請求できます。

入通院慰謝料の額は、入院・通院の日数や治療期間などに応じて決まります。

【自賠責基準】

自賠責基準での入通院慰謝料は、以下の計算式で算出できます。

4300円×対象日数

※対象日数は「治療期間」または「実入通院日数×2」のいずれか少ないほう

通院期間 | 自賠責基準 |

|---|---|

1カ月(実通院日数10日) | 8万6000円 |

2カ月(実通院日数20日) | 17万2000円 |

3カ月(実通院日数30日) | 25万8000円 |

4カ月(実通院日数40日) | 34万4000円 |

5カ月(実通院日数50日) | 43万円 |

6カ月(実通院日数60日) | 51万6000円 |

たとえば、入院せず1カ月間(30日)にわたって治療を行い、実際の通院日数が10日の場合、対象日数は「10日×2=20日」となります。この場合の入通院慰謝料は「4300円×20日=8万6000円」です。

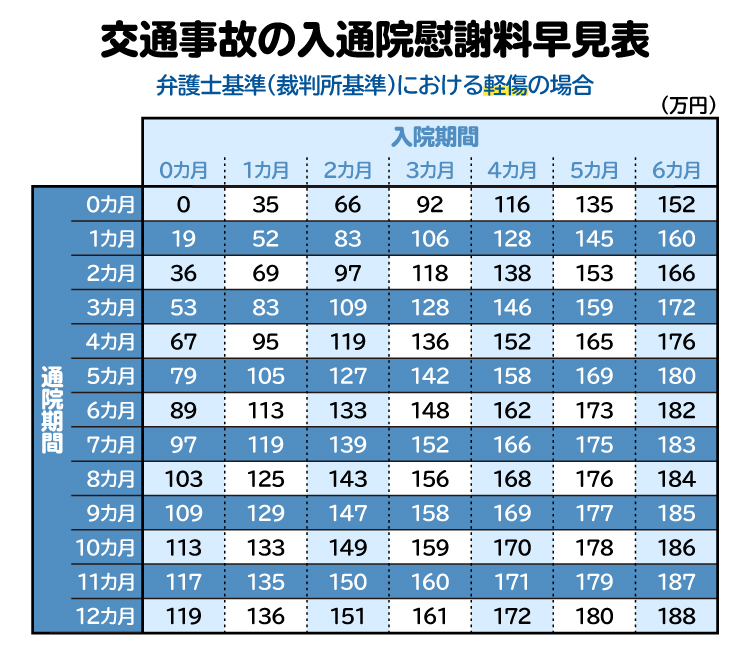

【弁護士基準】

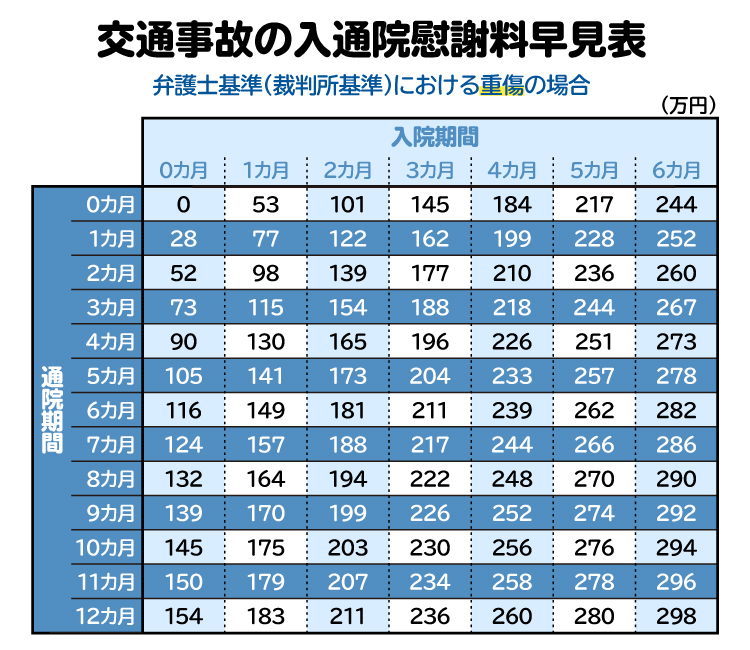

弁護士基準での入通院慰謝料は、事故のけがが軽傷の場合と重傷の場合で金額が異なります。

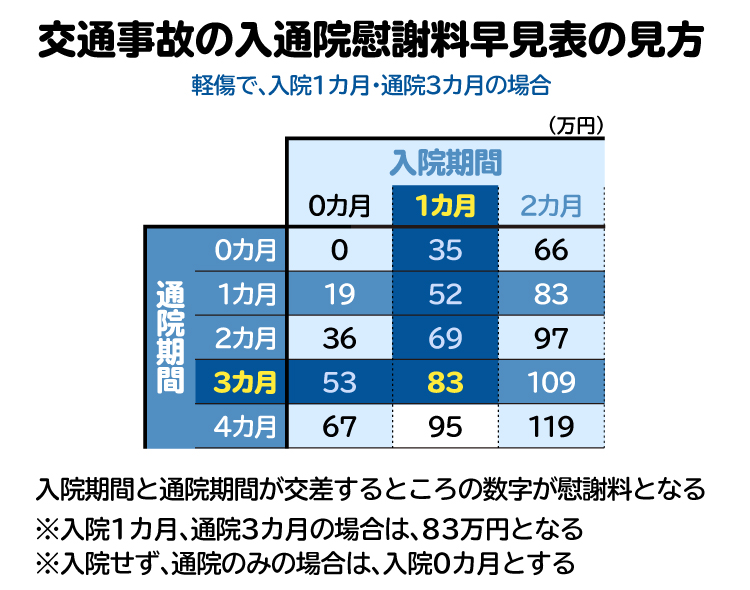

下記は軽傷の場合の早見表です。事故における軽傷とは、すり傷や打撲、むち打ちなどのようなけがをいいます。

下記は重傷の場合の早見表です。骨折や内臓損傷など、治療に1カ月以上かかるようなけがは、重傷の区分に入ることが多いです。

表の見方を説明します。上の表で、入院期間と通院期間が交差する部分の数字が慰謝料額となります。たとえば、軽傷で入院期間が1カ月、通院期間が3カ月の場合、早見表でそれぞれが交差する部分の数字は「83」となっています。したがって、この場合の入通院慰謝料額は83万円です。

3-2. 後遺障害慰謝料

「後遺障害慰謝料」は、交通事故によるけがが完治せず後遺症が残ったことに伴い、被害者が受けた肉体的・精神的苦痛に対する賠償金です。

後遺障害慰謝料の額は、損害保険料率算出機構が認定する後遺障害等級に応じて決まります。後遺障害等級認定の申請方法については「7-3. 後遺障害等級認定の申請|事前認定または被害者請求」を参照してください。

自賠責保険基準・弁護士基準による、後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料の額は以下のとおりです。

後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

1級(要介護含む) | 1,150万円 | 2,800万円 |

2級(要介護含む) | 998万円 | 2,370万円 |

3級 | 861万円 | 1,990万円 |

4級 | 737万円 | 1,670万円 |

5級 | 618万円 | 1,400万円 |

6級 | 512万円 | 1,180万円 |

7級 | 419万円 | 1,000万円 |

8級 | 331万円 | 830万円 |

9級 | 249万円 | 690万円 |

10級 | 190万円 | 550万円 |

11級 | 136万円 | 420万円 |

12級 | 94万円 | 290万円 |

13級 | 57万円 | 180万円 |

14級 | 32万円 | 110万円 |

3-3. 死亡慰謝料

「死亡慰謝料」は、交通事故によって被害者が亡くなったことに伴い、被害者本人や遺族が受けた肉体的・精神的苦痛に対する賠償金です。

【自賠責保険基準】

自賠責保険基準による死亡慰謝料の額は、請求できる権利者(=被害者の父母・配偶者・子)の数および被扶養者(=被害者に扶養されていた人)の有無によって決まります。なお、自賠責基準での死亡慰謝料額の上限は3000万円です。

本人の死亡慰謝料 | 400万円 |

|---|---|

遺族の死亡慰謝料 | 請求権者の数に応じて以下の金額 1人:550万円 2人:650万円 3人:750万円 ※被扶養者がいる場合は、上記の額に200万円を加算します。 |

【弁護士基準】

弁護士基準による死亡慰謝料の額は、被害者の家庭内における立場に応じて決まります。

被害者の家庭内における立場 | 死亡慰謝料(本人と遺族の合計) |

|---|---|

一家の支柱 | 2,800万円 |

母親・配偶者 | 2,500万円 |

その他 | 2,000万円~2,500万円 |

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

4. 交通事故の慰謝料の計算シミュレーション|自賠責保険基準と弁護士基準を比較

4つの設例について、実際に交通事故の慰謝料の額を計算してみましょう。自賠責保険基準と弁護士基準の2つを用いて、それぞれの金額を比較します。

4-1. 軽傷(むちうち)で後遺症なし、通院3カ月の場合

交通事故でむちうちになり、入院せずに3カ月間通院した。実際に通院した日数は30日だった。後遺症は残らなかった。

後遺症が残っていないので、入通院慰謝料のみを請求できます。

【自賠責基準】

自賠責保険基準による入通院慰謝料は1日当たり4300円で、「治療期間」または「実入通院日数×2」のいずれか少ない日数分が支払われます。このケースでは「治療期間(3カ月)」よりも「実入通院日数×2(=60日)」の方が少ないので、60日を適用します。したがって、自賠責保険基準による入通院慰謝料は4300円×60日=25万8000円です。

【弁護士基準】

「3-1. 入通院慰謝料」に掲載した弁護士基準(軽傷)の早見表を参照すると、3カ月間通院して実通院日数が30日(1カ月)の場合、入通院慰謝料の額は53万円です。

4-2. 重傷(骨折)で後遺症なし、入院1カ月・通院6カ月の場合

交通事故で骨折し、1カ月間(30日間)入院した後、6カ月間通院した。退院後に実際に通院した日数は60日だった。後遺症は残らなかった。

後遺症が残っていないので、入通院慰謝料のみを請求できます。

【自賠責基準】

自賠責保険基準による入通院慰謝料は1日当たり4,300円で、「治療期間」または「実入通院日数×2」のいずれか少ない日数分が支払われます。このケースでは「治療期間(計7カ月)」よりも「実入通院日数×2(=180日)」の方が少ないので、180日を適用します。したがって、自賠責保険基準による入通院慰謝料は4300円×180日=77万4000円です。

【弁護士基準】

骨折は重傷に当たるので、「3-1. 入通院慰謝料」に掲載した弁護士基準(重傷)の早見表を参照します。入院期間1カ月と通院期間6カ月が交差する部分を参照すると、弁護士基準による入通院慰謝料は149万円です。

4-3. 重傷で後遺障害12級、入院1カ月・通院6カ月の場合

交通事故で骨折し、1カ月間(30日間)入院した後、6カ月間通院した。退院後に実際に通院した日数は60日だった。痛みやしびれが残り、後遺障害等級12級の認定を受けた。

後遺症が残っているので、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を請求できます。

【入通院慰謝料】

治療期間や実入通院日数が4-2のケースと同じなので、入通院慰謝料は4-2と同額です。自賠責保険基準では77万4000円、弁護士基準では149万円となります。

【後遺障害慰謝料】

後遺障害12級の後遺障害慰謝料は、「3-2. 後遺障害慰謝料」に掲載した表を参照すると、自賠責保険基準で94万円、弁護士基準で290万円です。

4-4. 重傷で後遺障害3級、入院6カ月・通院12カ月の場合

交通事故で頭部を強打し、意識不明となった。一命はとりとめたが、6カ月間(184日間)の入院と12カ月間(365日間)の通院を余儀なくされた。退院後に実際に通院した日数は120日だった。高次脳機能障害が残り、後遺障害3級の認定を受けた。

後遺症が残っているので、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を請求できます。

【入通院慰謝料】

自賠責保険基準による入通院慰謝料は1日当たり4300円で、「治療期間」または「実入通院日数×2」のいずれか少ない日数分が支払われます。「実入通院日数×2(=608日)」よりも「治療期間(計549日)」の方が少ないので、549日を適用します。したがって、自賠責基準による入通院慰謝料は4300円×549日=236万700円です。

ただし、自賠責保険による傷害補償の限度額は120万円です(後遺障害補償は別途)。入通院慰謝料は、治療費や休業損害など傷害に起因する損害と併せて120万円までしか補償されません。

一方、弁護士基準による入通院慰謝料は、「3-1. 入通院慰謝料」に掲載した弁護士基準(重傷)の早見表を参照します。入院期間6カ月と通院期間12カ月が交差する部分を参照すると、弁護士基準による入通院慰謝料は298万円です。

【後遺障害慰謝料】

後遺障害3級の後遺障害慰謝料は、「3-2. 後遺障害慰謝料」に掲載した表を参照すると、自賠責保険基準で861万円、弁護士基準で1990万円です。

5. 交通事故の慰謝料の金額を左右する要素は?

交通事故の慰謝料の適正額は、主に治療期間や後遺症の内容などによって決まりますが、それ以外の要素によって増減することもあります。

5-1. 慰謝料の増額に繋がる要素

以下のような事情がある場合は、通常よりも慰謝料の増額が認められる可能性があります。

無免許運転や飲酒運転など、加害者側の行為が悪質だった

加害者が救護義務を怠り、事故現場に長時間放置された

損害賠償請求で、加害者側から不誠実な対応を受けた

一概に言えませんが、加害者の態度や対応が悪質だった場合、慰謝料の増額が認められる可能性があります。

5-2. 慰謝料の減額に繋がる要素

以下のような事情がある場合は、通常よりも慰謝料が減額される可能性があります。

交通事故について、被害者側にも過失があった(過失相殺)

被害者の持病が原因で、交通事故によるけがや後遺症の悪化に繋がった(素因減額)

交通事故では、被害者と加害者の過失(不注意やミス)の程度を割合で示し、その割合に応じて慰謝料を含む損害賠償額を決めます。これを「過失相殺」といいます。たとえば、過失割合が加害者8:被害者2の事故で、被害者に100万円の損害が生じた場合、過失相殺により加害者側が負担する賠償金額は80万円となります。

6. 交通事故の被害者が、慰謝料以外に請求できる賠償金

交通事故の被害者は、慰謝料以外にも「積極損害」と「消極損害」の賠償を請求できます。被った損害を漏れなくリストアップして、そのすべての損害賠償を請求しましょう。

6-1. 積極損害|実際に支払った費用

「積極損害」とは、交通事故がなければ必要がなかった費用をいいます。積極損害に当たるものとしては、以下の項目が挙げられます。

治療費

通院交通費

装具、器具の購入費

将来の介護費用

入院雑費

葬儀費用

車の修理費、買替費用

6-2. 消極損害|得られなくなった収入

「消極損害」とは、交通事故によって将来得られなくなった収入をいいます。消極損害に当たるものとしては、以下の項目が挙げられます。

休業損害

逸失利益

休業損害とは、交通事故によって仕事を休み、収入が減ってしまった分をいいます。逸失利益とは、事故に遭わなければ将来得られたはずの収入が失われた分のお金のことです。

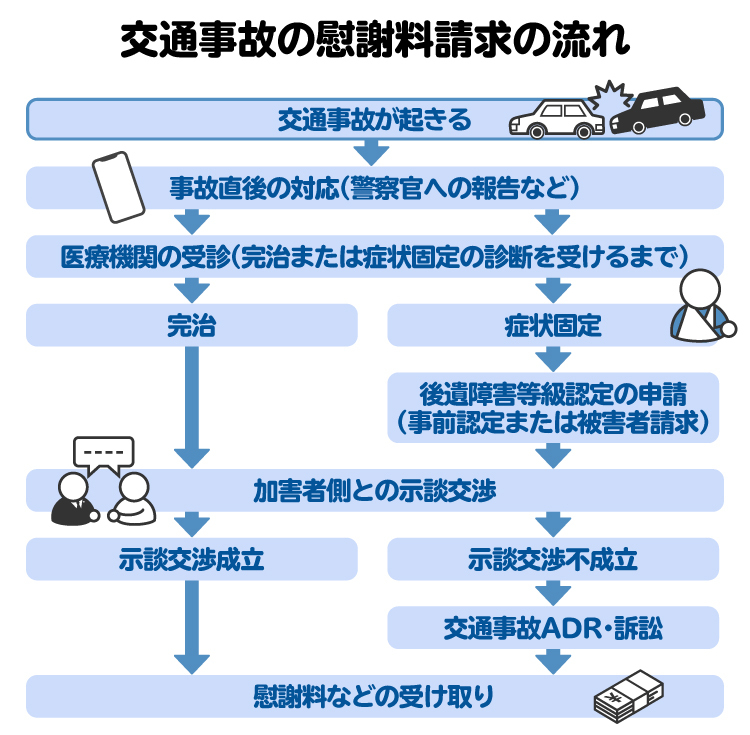

7. 交通事故の慰謝料請求の流れ

交通事故の被害者が、慰謝料の支払いを受けるまでの手続きの流れを解説します。

7-1. 事故直後の対応|警察官への報告など

交通事故に遭ったら、できる限り現場で以下の対応を行いましょう。

自分以外の負傷者を救護する

車を道路脇に移動して三角表示板を設置するなど、危険防止の措置を講じる

警察官を呼び、事故の状況を報告する

負傷者の救護や警察官への報告は、加害者・被害者を問わず法律で義務づけられています。ただし、自分が大けがをしているなら無理をする必要はありません。

7-2. 医療機関の受診|完治または症状固定の診断を受けるまで

けがの自覚症状があるか否かに関わらず、事故発生後速やかに医療機関を受診しましょう。見えないところでけがが生じている可能性もあるためです。事故直後から医師の診察を受けることは、けがの悪化防止や損害賠償請求の観点から重要になります。

けがをしていた場合は、医師から完治または症状固定(=これ以上治療を続けても症状が改善しない状態)の診断を受けるまで通院を続けましょう。途中で通院をやめると、後遺症のリスクが高まるほか、損害賠償請求において不利益に働くので注意してください。

7-3. 後遺障害等級認定の申請|事前認定または被害者請求

医師から症状固定の診断を受けた段階で後遺症が残っている場合は、後遺障害等級の認定を申請しましょう。認定される後遺障害等級によって、後遺障害慰謝料と逸失利益の額が大きく変わります。

後遺障害等級認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。事前認定では加害者側の任意保険会社に手続きを任せますが、被害者請求では被害者が自ら手続きを行います。

納得できる形で申請を行うためには、被害者請求を行うのがよいでしょう。被害者請求には手間がかかりますが、弁護士に依頼すればサポートを受けられます。

事前認定と被害者請求のどちらでも、申請時には医師が作成する後遺障害診断書の提出が必要です。後遺症の内容について、認定基準に沿った記載がなされていることが大切になります。弁護士に後遺障害診断書の内容をチェックしてもらいましょう。

7-4. 加害者側との示談交渉

けがが完治した場合はその直後から、後遺症が残った場合は後遺障害等級の認定を受けてから、加害者側に連絡して示談交渉を開始しましょう。加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社との間で示談交渉を行います。

示談交渉では、双方が慰謝料を含む損害賠償の項目や金額などを提示し合い、必要に応じて歩み寄りながら合意を目指します。

加害者側の保険会社は任意保険基準による額を提示してきますが、被害者は必ず弁護士基準による支払いを請求しましょう。被害者は本来、弁護士基準による損害賠償を受ける権利があるためです。弁護士に依頼すれば、弁護士基準による支払いを求めて粘り強く交渉してもらえます。

7-5. 交通事故ADR・訴訟

加害者側との示談交渉がまとまらなかった場合は、交通事故ADRや訴訟を通じて解決を図りましょう。

交通事故ADRは、裁判所以外の機関が取り扱う紛争解決手続きです。中立である弁護士などの有識者が間に入り、柔軟な視点で交通事故トラブルの解決を図ります。一部の例外を除き、加害者が任意保険に加入している場合に限り利用できます。

訴訟は、裁判所で行われる紛争解決手続きです。裁判所が双方の主張を聞き取ったうえで、判決によって損害賠償の額や内訳などを示します。訴訟の途中で和解が成立することもあります。

交通事故ADRや訴訟の手続きは複雑で、慎重な対応が求められるため、弁護士のサポートを受けるのが安心です。

7-6. 慰謝料などの受け取り

示談交渉・交通事故ADR・訴訟などにより、慰謝料を含む損害賠償の内容が決まったら、実際に損害賠償(保険金)が支払われます。

保険会社からは、数週間程度で保険金が支払われるのが一般的です。加害者本人は、訴訟の判決が確定しても支払いを拒否することがありますが、その場合は裁判所に強制執行を申し立てましょう。加害者の財産を差し押さえ、強制的に損害賠償を回収できる可能性があります。

8. 交通事故の慰謝料請求で損をしないためのポイントは?

交通事故の被害者が適正額の慰謝料を受け取るためには、以下のポイントに注意しながら対応しましょう。

8-1. 事故発生後、速やかに医療機関を受診する

交通事故に遭ったら、速やかに医療機関を受診することが大切です。事故発生から受診までの期間が空くと、事故とけがの因果関係があいまいになり、損害賠償請求の成功率が下がります。

目に見えるけがの有無にかかわらず、事故直後の段階で必ず医療機関を受診しましょう。

8-2. 医師の指示に従い、適切な頻度・期間で通院を続ける

交通事故によるけがを治療するための通院は、医師から完治または症状固定の診断を受けるまで続けましょう。通院の頻度も、医師の指示に従ってください。

医師の指示を守らず、自分の判断で通院をやめてしまうと、けがが悪化しても通院をやめたことが原因であると認定されたり、後遺症が残っても事故との因果関係が認められなかったりするおそれがあります。必ず医師の指示に従い、適切な頻度・期間で通院を続けましょう。

8-3. 保険会社から治療費の打ち切りを提案されたら、医師に相談する

加害者側の保険会社は、まだ治療が続いている段階で、治療費の打ち切りを提案してくることがあります。

治療が必要な期間を判断するのは医師であって、保険会社ではありません。保険会社から治療費の打ち切りを提案されたら、必ず医師に相談しましょう。

8-4. できるだけ早く(示談交渉の前から)弁護士に相談する

加害者側との示談交渉を始めるのは、完治または症状固定の診断を受けてからですが、その前の段階から弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談しておくと、損害賠償請求の手続きの流れが分かり、保険会社からの連絡に戸惑うこともなくなります。できるだけ早い段階で、弁護士の無料相談を利用しておきましょう。

8-5. 保険会社の提示額をうのみにせず、弁護士基準で慰謝料を請求する

加害者側の保険会社が提示する保険金額は、独自の任意保険基準によって計算されており、適正な金額には遠く及びません。

被害者としては、慰謝料を含む損害賠償の額を弁護士基準によって算定すべきです。弁護士基準を用いれば、適正な損害賠償の額が分かります。弁護士基準による計算方法が分からない場合は、弁護士に相談してアドバイスを求めましょう。

8-6. 慰謝料請求権の時効に注意する

交通事故の被害者が得る損害賠償請求権は、以下のいずれかの期間が経過すると時効によって消滅します。

・損害および加害者を知ったときから5年(物的損害については3年)

・事故発生時から20年

「損害を知ったとき」とは以下の時期をいいます。

けがによる損害:けがをしていることを知った時

後遺障害による損害:症状固定時

死亡による損害:死亡時

時効期間が経過すると、慰謝料を含む損害賠償を請求できなくなってしまうので、早い段階で弁護士に相談してください。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

9. 交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット

交通事故の被害者が損害賠償請求を行う際には、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。

9-1. 保険会社の提示額よりも、慰謝料の増額が期待できる

弁護士に依頼すれば、弁護士基準によって各種慰謝料を請求してもらえます。弁護士が法的根拠を示しながら粘り強く交渉することにより、保険会社の提示額よりも多くの慰謝料を得られる可能性が高まります。弁護士に依頼した結果、2倍超の慰謝料になることも珍しくはありません。

9-2. 慰謝料以外の損害賠償も、漏れなく請求できる

交通事故の被害者は、慰謝料以外にもさまざまな項目の損害賠償を請求できます。治療費や休業損害などがその一例ですが、ほかにも多くの項目が存在します。

弁護士に依頼すれば、被害者に生じた損害を漏れなくリストアップし、そのすべてについて加害者側に賠償を請求してもらえます。

9-3. 後遺障害等級認定の申請をサポートしてもらえる

交通事故によるけがの後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定が損害賠償の額に大きく影響します。納得できる形で申請を行うためには、被害者自ら手続きを行う「被害者請求」が望ましいですが、多くの手間がかかります。

弁護士に依頼すれば、被害者請求による後遺障害等級認定の申請をサポートしてもらえます。労力を軽減できる一方で、適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まります。

9-4. 保険会社との示談交渉を一任できる

弁護士には、加害者側の保険会社との示談交渉を全面的に任せられます。保険会社の一方的な主張に惑わされることなく、弁護士基準による適正額の損害賠償を粘り強く請求してもらえます。自分で示談交渉をする場合に比べて、手間やストレスが軽減されることも大きなメリットです。

9-5. 交通事故ADRや訴訟の対応も任せられる

加害者側との示談交渉が決裂し、交通事故ADRや訴訟へ移行することになっても、弁護士に依頼していれば安心です。複雑な手続きにも、過去の経験や知識を活かして適切に対応してもらえます。

9-6. 弁護士費用特約を使えば費用はかからない

自動車保険などに弁護士費用特約が付いている場合、それを利用すれば弁護士費用を保険会社に支払ってもらえます。補償内容や請求額などによりますが、弁護士費用の自己負担は発生しないケースが多いです。

弁護士費用特約は、自分が加入している保険だけでなく、家族が加入している保険のものも使えることがあります。利用できる弁護士費用特約があるかどうかを確認してみましょう。

10. 交通事故の慰謝料の増額に成功した事例

筆者が受任した交通事故事案の一つでは、入院はしなかったものの、けがの治療が長引き、通院期間が1年間に及んでいました。本来であれば150万円程度の慰謝料を請求できるところですが、加害者側の保険会社の提示額は80万円程度にとどまりました。

示談交渉に当たっては、弁護士基準による損害賠償を支払うよう強く求めました。その一方で、依頼者は早期解決を希望したので、訴訟までは考えずに示談交渉をまとめることを目指しました。

最終的には被害者側もやや歩み寄ったものの、130万円程度の慰謝料の支払いを受けられました。また、慰謝料以外の損害賠償についても交渉し、当初の提示額からは140万円程度の増額を得ることができました。

11. 交通事故の慰謝料に関してよくある質問

Q. けががなくても慰謝料は請求できる?

けががなく物損のみである場合は、原則として慰謝料を請求できません。ただし、ペットが死亡するなど大きな精神的苦痛を受けた場合は、例外的に慰謝料を請求できることがあります。

Q. 主婦(主夫)や未成年の子どもが交通事故に遭った場合でも、慰謝料を請求できる?

家庭内での立場や職業、年齢などにかかわらず、交通事故でけがをした場合は慰謝料を請求できます。

Q. 交通事故の慰謝料に税金はかかる?

慰謝料は非課税とされています。

Q. 交通事故のけがが治ったと思うので、通院をやめたいです。慰謝料は減額される?

自分だけの判断で通院をやめてはいけません。慰謝料を含む損害賠償が減額されたり、認められなくなったりするおそれがあります。通院をやめる時期は、医師の指示に従いましょう。

12. まとめ 交通事故の慰謝料には3種類あり、被害の大きさや交渉によって金額が決まる

交通事故の慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。

慰謝料の総額は、数百万円から数千万円以上に上ることも珍しくありません。金額が大きい分、示談交渉などの進め方が結果に大きく影響します。

適正額の慰謝料の支払いを受けたいなら、弁護士と協力しながら請求を行いましょう。弁護士に依頼すれば、慰謝料が最も高額となる弁護士基準での請求が可能です。事故の被害にあったら、なるべく早く弁護士に相談するとよいでしょう。

(記事は2025年10月1日時点の情報に基づいています)

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す