目 次

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す

交通事故トラブルに強い

弁護士を探す

1. 弁護士特約とは?

保険商品のなかには「弁護士特約」と呼ばれる特約が付帯するものがあります。弁護士特約の概要について解説します。

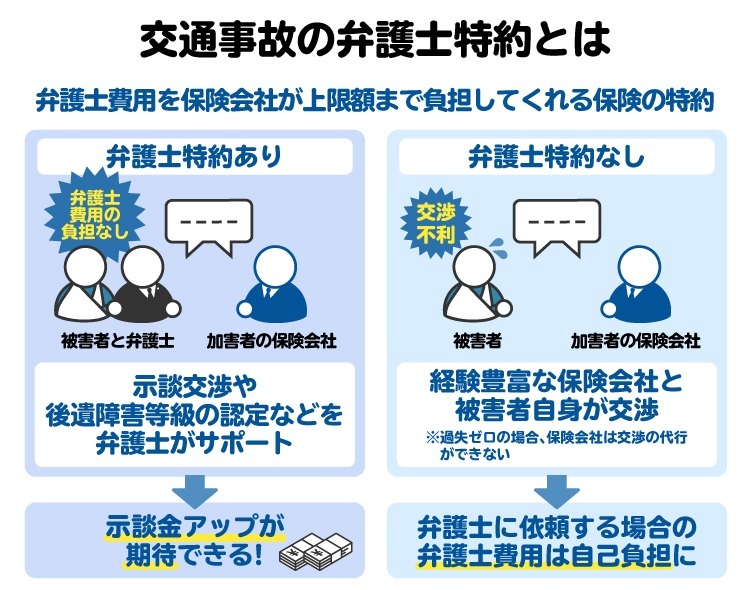

1-1. 弁護士費用を保険会社が支払ってくれる

弁護士特約(弁護士費用特約)とは、損害賠償請求などを弁護士に依頼する際の費用や法律相談費用を保険会社が代わりに支払ってくれる仕組みのことです。自動車保険や火災保険などに特約として付いている場合があります。

交通事故の被害者となり、加害者側に対して賠償を求めるために弁護士に依頼する際にもこの弁護士特約を利用できます。

1-2. 補償される費用の内訳や限度額

弁護士特約を利用すると、弁護士への相談時に発生する相談料や、依頼にあたって発生する着手金や報酬金(成功報酬)、日当などを保険会社に支払ってもらえます。

ただし、利用には一定の条件があるほか、弁護士費用の上限額が設定されているのが一般的です。具体的な条件や補償額は保険会社との契約によりますが、弁護士費用の上限額を300万円程度と定めている保険が多いです。

1-3. 誰が使える?

保険内容によりますが、弁護士特約の多くは保険の被保険者本人だけではなく、その周りの人も対象としています。たとえば、配偶者や同居している親族、別居中の未婚の子ども、事故時の同乗者なども弁護士特約を使えるのが一般的です。

1-4. どんな事故で使える?

被害者に過失(落ち度)が一切ない事故をはじめ、被害者側にも一定の責任がある場合でも、加害者側への賠償請求には弁護士費用特約が使えるのが一般的です。

一方、事故の責任がすべて自分にある場合や、事故の加害者が自分の親や親族であった場合などでは、弁護士特約を利用できないケースもあります。

2. 交通事故の被害者が、弁護士特約を利用して弁護士に依頼するメリット

弁護士特約を利用して事故後の対応を弁護士に依頼すれば、次の4つのメリットを受けられます。

弁護士費用の負担を大幅に抑えられる

損害賠償金の増額を期待できる

示談交渉や訴訟などの手続きを代行してもらえる

弁護士特約にデメリットは基本ない

2-1. 弁護士費用の負担を大幅に抑えられる

弁護士特約を利用できるケースであれば、上限を超えない限り、自己負担ゼロ、または少ない費用で弁護士に依頼できます。

一般的に、弁護士費用の上限額は300万円程度に設定されています。けがの程度が比較的軽傷の場合は賠償金額が低く、それに伴って弁護士費用も安くなる傾向にあるため、自己負担が発生するケースは少ないと思います。

一方で、死亡事故や、重傷を負ったために重い後遺障害が残った事故では、賠償金額が高額になる可能性があります。そのため、弁護士費用の金額が高額になり、弁護士特約の上限額を超える場合も考えられます。その場合でも、上限額までは保険会社の負担となるため、弁護士費用の自己負担額を大幅に抑えることが可能です。

2-2. 損害賠償金の増額を期待できる

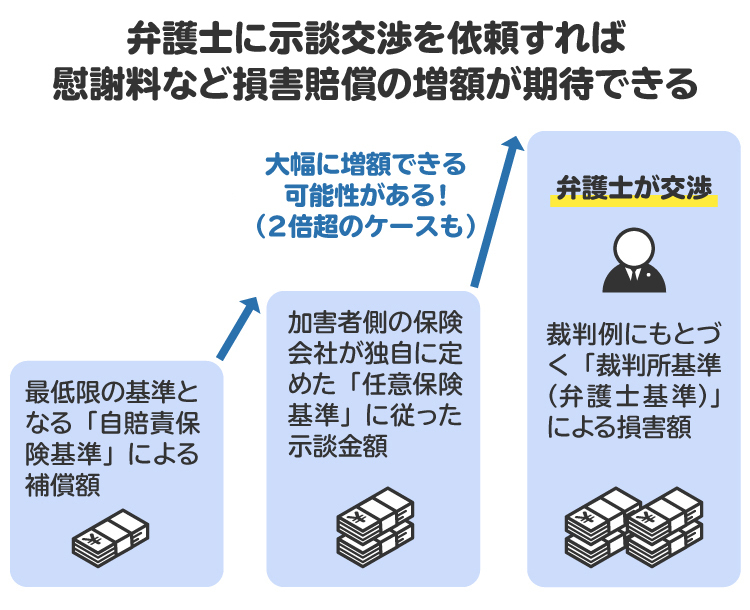

交通事故の損害賠償は、法律で加入が義務づけられた自賠責保険の「自賠責基準」、保険会社が独自に定める「任意保険基準」、過去の判例にもとづく「裁判所基準(弁護士基準)」という3つの基準によって算出します。

自賠責基準による賠償額が最も低く、裁判所基準(弁護士基準)による賠償額が最も高くなります。任意保険基準の賠償額は自賠責基準と裁判所基準(弁護士基準)の中間です。任意保険基準と裁判所基準(弁護士基準)の差がかなり大きいケースも少なくありません。

保険会社との示談交渉では、基本的に自賠責基準または任意保険基準にもとづく賠償額が提示されるケースがほとんどです。これに対し、弁護士が依頼を受けた場合、裁判所基準(弁護士基準)で算定した金額で保険会社と交渉を行うため、賠償額の増額が期待できます。

2-3. 示談交渉や訴訟などの手続きを代行してもらえる

交通事故の被害に遭った場合、日常生活や仕事を犠牲にして、けがの痛みなどの症状や入通院の負担と闘わなければなりません。さらに、加害者側と示談交渉をする際には、大きなストレスや労力がかかります。

弁護士に交渉を任せることで、こうしたストレスや労力の軽減が期待できます。

また、示談交渉が合意に至らない場合には、「交通事故ADR(裁判外紛争解決手続)」や裁判(民事訴訟)を行う必要があります。交通事故ADRとは、裁判によらずに交通事故に関する紛争を解決するための手続きです。弁護士に依頼すれば、複雑な手続きに戸惑わずに済む点もメリットと言えるでしょう。

2-4. 弁護士特約にデメリットは基本ない

弁護士特約が利用できるケースであれば、デメリットは基本的にありません。多くの保険会社では、弁護士特約を利用しても保険等級に影響が生じて保険料が上がることはないようです。

加害者側の保険会社が事故当初から適切な賠償額を提示しているのであれば、弁護士に依頼する必要がない場合もあります。しかし、相手の保険会社からの提示額や対応が適切なものかどうかを専門的な知見にもとづいて判断するためにも、少なくとも一度は弁護士に相談することをお勧めします。

3. 交通事故の被害者が弁護士特約を利用すべきケース

交通事故に遭い、次のような状況になった場合、弁護士特約を利用したほうがよいでしょう。

損害賠償を増額したい(相手の提示額に納得できない)

後遺症が残った(後遺障害等級の認定を受けたい、または結果に不満がある)

治療費の打ち切りを打診された

加害者側の保険会社と交渉が進まない(交渉に強いストレスを感じている)

加害者が任意保険に加入していない

3-1. 損害賠償を増額したい(相手の提示額に納得できない)

加害者側の保険会社からの提示額に納得できない場合は、弁護士特約を利用して弁護士への依頼を検討しましょう。相手側の提示額は、弁護士が通常交渉などで使用する裁判所基準(弁護士基準)によるものより低い可能性があるためです。弁護士が賠償額を算定し直すと、増額した適切な賠償額を請求できる場合があります。

3-2. 後遺症が残った(後遺障害等級の認定を受けたい、または結果に不満がある)

交通事故により後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることで後遺障害に伴う慰謝料や逸失利益などが加算され、賠償額が増える可能性があります。

後遺障害等級は第1級から第14級まであり、後遺症が重いほど等級が小さくなります。後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺症の内容が等級に該当するものかどうか、何級に該当するかなどを検討したうえで、認定を受けるために必要な診断書や検査結果を準備する必要があります。

けがの症状や後遺症の内容などから、どのような等級が認定される可能性があるかを判断したうえで、必要書類を準備しなければなりません。弁護士に依頼すれば、こうした判断を任せられます。

また、後遺障害等級の認定結果に不満(異議)がある場合、弁護士に依頼して適切な資料などをそろえることで認定結果を変えられる可能性もあります。

3-3. 治療費の打ち切りを打診された

けがが完治せず、医師からは治療を継続するよう指示されているにもかかわらず、保険会社の判断で治療費の打ち切りを打診される場合があります。

この場合、治療費の負担に関して保険会社側との交渉が必要になります。これらの交渉も弁護士に一任できます。

3-4. 加害者側の保険会社と交渉が進まない(交渉に強いストレスを感じている)

加害者側の保険会社は独自の算定基準を使っているケースが多いため、必ずしも被害者が納得する適切な賠償金額を提示してくるとは限りません。けがの痛みや入通院の負担と向き合いながら、加害者側との交渉を行うことは大きなストレスとなります。

筆者の弁護士としての経験上も、「弁護士に依頼したことで、交通事故後の対応に関する精神的なストレスが軽減され、治療に専念できるようになった」「非常に楽になった」と話す依頼者が多いです。

3-5. 加害者が任意保険に加入していない

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者と直接交渉をしなければならず、交渉自体が非常にストレスになることもあります。

また、加害者が弁護士に依頼した場合、弁護士と賠償について交渉しなければなりません。この交渉も大きなストレスとなる可能性があります。

弁護士に依頼すれば、交通事故後の交渉や手続きをすべて弁護士に任せられるため、精神的な負担の軽減につながります。

4. 弁護士特約はいつ使う? ベストなタイミングは「できるだけ早く」

けがの治療が完了し、示談交渉が本格的に始まったあとに、加害者側の保険会社からの提示額に疑問が生じたり、納得ができなかったりして、弁護士へ相談に来る人は多いです。

もちろん、その段階からでも弁護士は相談に対応します。しかし、筆者の経験上は、できれば事故後なるべく早い段階で一度弁護士に相談することをお勧めします。理由は以下の3つです。

事故直後から、今後の見通しや加害者への賠償の流れ、加害者側への適切な対処法についてアドバイスがもらえる

保険会社からの不当な治療費打ち切りに対する交渉など、けがの治療中から対応を任せられる

適正な賠償請求をするための手続きについてアドバイスを受けられる

特に、適正な賠償金を受け取るためには、適切な治療や検査を受けて記録を残すことや、後遺障害等級の認定を受けるための診断書の作成や必要書類の収集が重要です。手続きを適切に進めるためにも、できるだけ早く弁護士への相談を検討しましょう。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

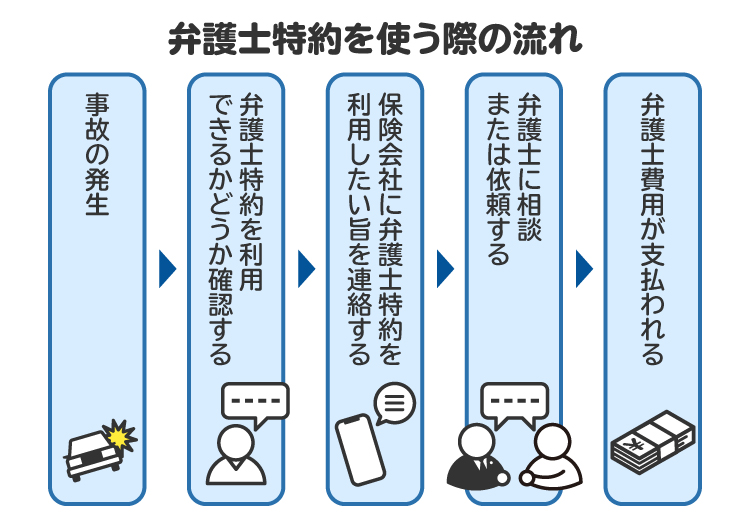

5. 弁護士特約の使い方|利用の流れを解説

交通事故の発生後、弁護士特約を使う際の流れは次のとおりです。

5-1. 【STEP1】弁護士特約を利用できるかどうか確認する

自身または家族が加入している保険の補償内容から「弁護士特約が付帯している保険があるか」「今回の事故で利用できるか」を確認しましょう。自動車保険のほか、火災保険や建物・家財保険などに付帯している弁護士特約を利用できる可能性もあるため、それらの保険内容を確認してみることをお勧めします。

自分で保険証券の特約欄やウェブサイト上の保険約款で契約内容を確認する方法もありますが、保険会社に直接問い合わせて担当者に確認してもよいでしょう。

5-2. 【STEP2】保険会社に弁護士特約を利用したい旨を連絡する

弁護士特約に加入している場合は「交通事故に遭ったので、弁護士特約を利用して弁護士に依頼したい」と保険会社に連絡しましょう。

弁護士に相談や依頼をする前に、保険会社に利用の可否を確認することをお勧めします。利用条件がある場合、事故のケースによっては利用できないおそれがあります。保険会社に確認する前に弁護士に依頼すると、弁護士費用が自己負担となってしまう可能性もあるためです。

5-3. 【STEP3】弁護士に相談または依頼する

弁護士特約が利用できるという確認がとれたら、弁護士に相談しましょう。まずは相談をしてみて、弁護士との相性が合うかなどを確認してから依頼することをお勧めします。

相談の結果、依頼を決めたら、弁護士にも弁護士特約を利用したい旨を伝えたうえで、依頼の意思を伝えましょう。

弁護士を探す場合、保険会社から弁護士の紹介を受けられる場合もありますが、基本的には自分で相性の合う信頼できる弁護士を探すことをお勧めします。自分で弁護士を探すのが難しい場合は、各地の弁護士会が実施している交通事故の法律相談を利用するのも選択肢の一つです。

5-4. 【STEP4】弁護士費用が支払われる

弁護士と依頼者が委任契約を結ぶと、保険会社から弁護士に対して着手金が支払われます。弁護士から保険会社に請求し、保険会社から弁護士へ直接支払われる流れが一般的です。念のため、自分で弁護士費用を立て替える必要がないかを保険会社に確認しておきましょう。

また、依頼が完了した段階で、弁護士の活動成果に応じた報酬が、保険会社を通じて弁護士に支払われます。弁護士の費用が保険で定められた上限額を超えない場合は、自己負担は発生しません。

6. 弁護士特約を使う際の注意点

弁護士特約を使う際は、次の3点に注意しましょう。

弁護士特約を使えないケースがある

補償される弁護士費用には上限がある

事故後に加入した弁護士特約は使えない

6-1. 弁護士特約を使えないケースがある

弁護士特約を利用できないケースとしてよくあるケースは以下のとおりです。

【被害者の故意や重大な過失による事故】

無免許運転や飲酒運転、薬物使用による運転などの危険運転による事故や、故意に生じさせた事故などの場合は、弁護士特約を利用できないことがあります。

【地震や噴火、津波などの天災、自然災害による事故】

自然災害に起因する事故は弁護士特約の対象外となる場合が多いです。

【事業用車両として使用されていた車の事故】

保険会社の契約内容によって異なりますが、自動車が事業用の車両の場合、業務中の事故に関しては対象外とされている場合があります。

【親や子ども、一定の親族が相手の事故】

加害者が自分の配偶者や子ども、父母、そのほかの同居の親族などの事故は対象外となる場合があります。

【自動車やバイクが関わらない事故】

歩行者と自転車の事故や自転車同士の事故の場合は、特約が使えないケースがあります。ただし、たとえば「日常生活・自動車事故型」と「自動車事故型」と2つの種類があるような保険の場合、「日常生活・自動車事故型」に加入していれば、このようなケースでも弁護士特約が使える可能性もあります。

なお、これらのケースはあくまで例です。保険会社によって利用条件が異なるため、詳しくは利用前に保険会社に確認してください。

6-2. 補償される弁護士費用には上限がある

弁護士特約が使える場合でも、補償額には上限が設けられているのが一般的です。弁護士費用の補償の上限額を300万円と設定している保険が多く見られます。

なお、代表的な自動車保険の保険会社のほとんどは、「LAC基準」と呼ばれる弁護士費用の基準に沿って弁護士費用を支払います。LAC基準とは、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)と保険会社との協議のうえで定められた弁護士費用の保険金支払基準です。この基準を超えた費用については保険金が下りない場合があります。

上限額やLAC基準を超えた弁護士費用は保険会社から支払われず、自己負担が発生する場合がある点に注意が必要です。

6-3. 事故後に加入した弁護士特約は使えない

弁護士特約が使えるのは、あくまでも事故が発生した時点で加入または契約していた保険に弁護士特約が付いていた場合です。事故後に加入したり、弁護士特約を付けたりした場合には使えません。

7. 弁護士特約が使えない場合に、弁護士費用を抑える方法

弁護士特約が使えない場合は、弁護士に依頼する場合の弁護士費用は自己負担となります。その場合に弁護士費用を抑える方法として次の3つの方法が考えられます。

7-1. 法テラスを利用する

「日本司法支援センター 法テラス」の民事法律扶助制度を利用すると、弁護士費用を国側が一時的に立て替えてくれます。立て替えてもらった弁護士費用はあとで、決められた月額を分割して国に返還していくことになります。法テラスを通じて弁護士に依頼すると、費用が一般的な水準よりも安くなる傾向にあるため、費用負担を抑えられます。

ただし、利用には収入や資産の条件があります。法テラスに問い合わせるなどして利用の可否を確認するとよいでしょう。

7-2. 複数の弁護士を比較して安いところに依頼する

弁護士費用は弁護士や法律事務所ごとに設定されているため、複数の事務所を比較して、安いところを探す方法も考えられます。

ただし、安ければよいというわけではありません。弁護士が信頼できるかなども併せて検討しましょう。

7-3. 分割払いや後払いができないか相談する

法律事務所によっては、分割払いや後払いに対応していることがあります。弁護士費用をすぐに用意できない場合は、こうした事務所に依頼するのも選択肢の一つです。

たとえば、弁護士費用を後払いの完全報酬型としている事務所であれば、依頼時には支払いが発生せずに、最終的に加害者側から受け取った賠償金のなかから弁護士報酬を清算することもできます。

また、費用の分割払いについては法律事務所ごとに取り扱いが異なるため、無料相談などの際に問い合わせるとよいでしょう。

8. 交通事故に強い弁護士の選び方や探すコツ

交通事故に強い弁護士を探す際には、次の4点に着目しましょう。

交通事故事案の経験が豊富である

親身になって耳を傾け、誠実な対応をとってくれる

弁護士費用が明確で、説明が丁寧である

ネットで情報を集めつつ、実際に会って信頼できるか見極める

8-1. 交通事故事案の経験が豊富である

交通事故の弁護士業務は、十分な経験がないと見通しや適切な進め方の判断が難しい分野です。

そのため、交通事故の経験を豊富に積んだ弁護士に相談するのがよいでしょう。具体的な見通しや加害者側との交渉方法、適切な賠償金額の提示などに関してアドバイスがもらえたり、依頼した場合には適切に交渉してくれたりする可能性が高まるためです。

8-2. 親身になって耳を傾け、誠実な対応をとってくれる

交通事故の被害に遭い、けがの痛みや治療の負担などでつらい状況にあるなか、弁護士が誠実に対応してくれるかどうかは信頼関係を築くためにも重要なポイントの一つです。相談の際には、「自分の話に親身になって耳を傾けてくれるかどうか」「質問に対して丁寧に回答してくれるかどうか」などを確認するとよいでしょう。

8-3. 弁護士費用が明確で、説明が丁寧である

弁護士費用が明確であることに加え、費用面での質問に対してもきちんと回答してくれるか確認しましょう。

なお、弁護士特約を利用して依頼する場合は、弁護士と保険会社との間で費用に関してやりとりをして、弁護士から保険会社に対して直接費用を請求するのが一般的です。もっとも、その場合でも費用に関して弁護士からしっかりと説明を受けておくことをお勧めします。

8-4. ネットで情報を集めつつ、実際に会って信頼できるか見極める

インターネットでできる限り情報を集めて自分に合いそうな弁護士を見つけたら、一度、直接相談をしましょう。実際に会ってみた印象をもとに「信頼できそうか」「依頼を任せられるかどうか」を判断するとよいと思います。

できれば、複数の弁護士と直接話をして、比較検討することをお勧めします。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

9. 弁護士特約に関してよくある質問

Q. 任意保険に弁護士特約を付ける場合の費用はいくら?

保険会社や契約内容によって料金の設定が異なりますが、月額500円から1000円程度と設定している保険が多い印象です。

なお、もともと弁護士特約付きの保険商品が案内されることも多く、弁護士特約をあとから付ける必要がないケースもあります。

Q. 弁護士特約を使って依頼したあと、途中で弁護士を変更できる?

弁護士の変更は途中でも可能です。

ただし、変更後の弁護士との契約ではあらためて弁護士費用を支払う必要があり、弁護士特約の上限額はリセットされないのが一般的です。

また、保険会社との契約内容によっては、弁護士に依頼する際の「着手金」は一度のみ支払うと定められており、新しい弁護士の着手金が保険から支払われない場合もあります。

弁護士の変更を決める前に、必ず事前に保険会社に費用の支払いについて確認しましょう。

Q. 交通事故の加害者でも弁護士特約を使える?

100%自分に責任がある事故であれば弁護士特約は使えませんが、加害者だからといって一律に弁護士特約が使えないわけではありません。

被害者側にも事故に関して一定の責任がある場合、たとえば事故の責任割合が「加害者60%、被害者40%」というような場合には、加害者側も被害者側に40%分の損害賠償を請求できます。その際、弁護士特約を利用して弁護士に依頼できる場合もあります。詳しくは保険会社に確認しましょう。

Q. 弁護士特約を使うと、保険会社は嫌がる?

被保険者は弁護士特約として保険料を支払っているため、弁護士特約を利用すること自体を保険会社が嫌がるという事態は通常ありません。

もっとも、保険会社が弁護士費用を支払う場合、弁護士との契約内容をチェックして、適切な基準に従った費用なのかを検討する可能性はあります。弁護士に依頼する前に必ず保険会社に報告や相談をしましょう。

10. まとめ 弁護士特約を使って弁護士に依頼する場合はできるだけ早く相談を

交通事故に遭った場合、自分で加害者や加害者側の保険会社と交渉することには大きな負担やストレスがかかります。特に、損害賠償を増額したい場合や後遺症が残った場合、保険会社との交渉が進まない場合は、被害者自身で対応するのは難しいでしょう。

弁護士に依頼することで、こうした負担やストレスの軽減が期待できます。自動車保険などに付いている「弁護士特約」を使えば、弁護士費用の負担なく、あるいは少ない負担で弁護士に依頼できます。弁護士特約を利用できるケースでは、弁護士への依頼を積極的に検討するとよいでしょう。

交通事故の被害に遭った場合、まずは一度弁護士へ相談することをお勧めします。

(記事は2025年11月1日時点の情報にもとづいています)

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す