目 次

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す

交通事故トラブルに強い

弁護士を探す

1. 自転車同士の交通事故の過失割合とは?

「過失割合」とは、交通事故において当事者のどちらにどの程度の責任があるかを数字で表したものです。たとえば、一方が全面的に悪ければ「10対0」、双方に過失がある場合は「8対2」や「7対3」といった割合で示されます。

自転車同士の事故でも、事故の状況に応じて過失割合を決め、その割合に応じて損害賠償の金額が調整されます。一般的には、事故の類型に基づく「基本過失割合」をベースに、具体的な事情(走行速度、信号無視、片手運転など)を「修正要素」として加味して、最終的な過失割合が決まります。

過失割合は、当事者同士の示談交渉によって話し合いで決めます。自転車保険に加入していれば、保険会社が代理で示談交渉をすることもあります。示談がまとまらない場合は、裁判所で行われる訴訟などによって過失割合を決めることになります。

2. 自転車同士の事故で過失割合が重要な理由

自転車同士の事故においては、どちらにどれだけの責任があるか(=過失割合)によって、請求できる損害賠償の金額が大きく変わります。適正額の損害賠償を得るには、事故の実態に見合った正しい過失割合を主張することが重要です。

2-1. 過失割合によって、損害賠償の金額が変化する(過失相殺)

交通事故の被害者は、加害者に対して治療費や慰謝料などの損害賠償を請求できます。ただし、被害者にも落ち度があると判断された場合は、その分だけ請求できる金額が減らされます。

これは「過失相殺」と呼ばれ、民法によって定められたルールです。加害者・被害者の双方に責任がある場合、それぞれの過失の割合に応じて損害を分担するという考え方に基づいています。

過失相殺により、実際に受け取れる賠償額が減ってしまうため、被害者側は「自分の過失が不当に大きく見積もられていないか」をしっかり確認することが大切です。示談交渉の場では、正しい過失割合を主張することが、適正額の賠償金を得るための第一歩となります。

2-2. 過失相殺の計算例

たとえば、自転車事故によって被害者に200万円の損害が生じたとします。このとき、過失割合が「8:2」で被害者にも2割の過失があると認定された場合は、その2割にあたる40万円が差し引かれ、実際に請求できるのは160万円となります。

被害者の過失が1割なら180万円、3割なら140万円と、過失の大きさによって受け取れる金額は大きく変わります。過失がなければ満額の200万円を請求できますが、過失が重くなるほど損害賠償の額は下がってしまいます。

こうした仕組みを理解したうえで、事故後の交渉や話し合いに臨むことが大切です。加害者側の主張に流されず、適切な過失割合を主張するためにも、早い段階で弁護士に相談してみましょう。

3. 【パターン別】自転車同士の事故の過失割合

自転車同士の事故では、状況に応じて過失割合が大きく異なります。ここでは、実際によくあるケースごとに、ベースとなる基本過失割合を紹介します。なお、個別の事情によって修正されることがあるため、あくまで目安として参考にしてください。

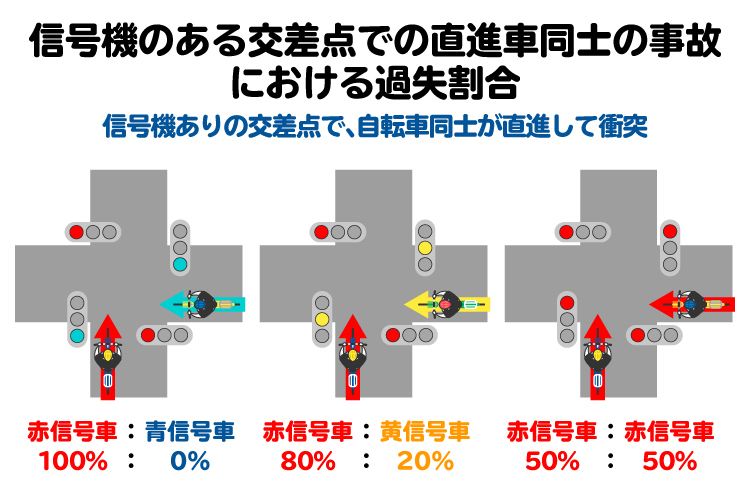

3-1. 信号機のある交差点での直進車同士の事故

信号機のある交差点における直進車同士の事故では、双方の信号機の色によって基本過失割合が決まります。

赤信号と青信号の場合:赤信号側が100%、青信号側が0%(=10:0)

赤信号と黄信号の場合:赤信号側が80%、黄信号側が20%(=8:2)

双方赤信号の場合:過失割合は50%ずつ(=5:5)

青信号で交差点に進入した側には、原則として過失はありません。黄信号で進入した場合は一定の注意義務違反(過失)が認められます。

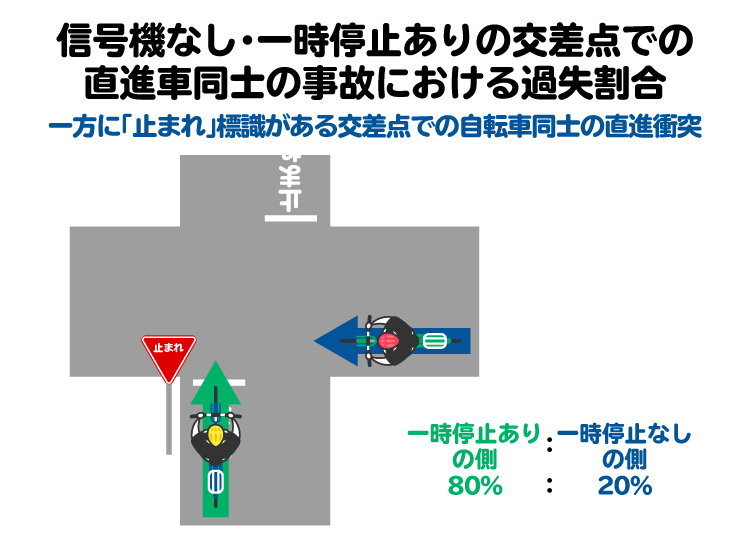

3-2. 信号機なし・一時停止ありの交差点での直進車同士の事故

一方に一時停止の標識がある交差点では、一時停止を守らなかった側に重い過失が認められます。一時停止ありの側の過失が80%、一時停止がない側が20%で、過失割合は8:2となります。

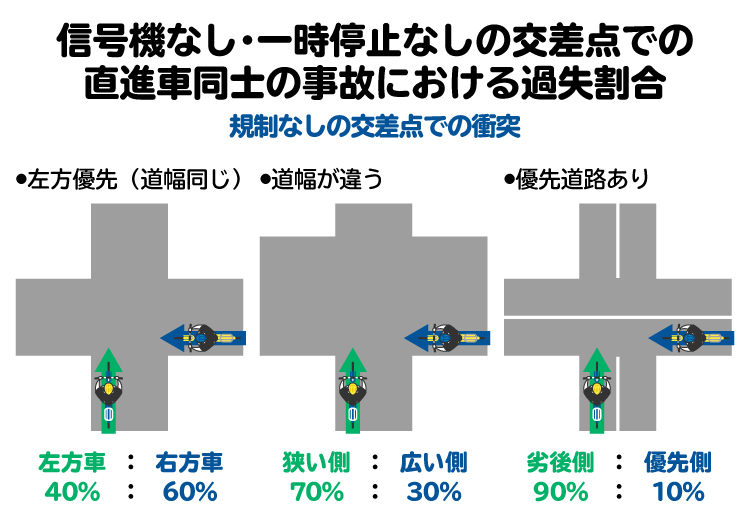

3-3. 信号機なし・一時停止なしの交差点での直進車同士の事故

信号や一時停止規制がない交差点では、以下のように道路状況に応じて過失割合が変わります。

【道幅が同じ(左方優先)の場合】

右から来た自転車が60%、左から来た自転車が40%(=6:4)

【道幅に差がある場合】

道幅が広い側が30%、狭い側が70%(=3:7)

【一方が優先道路の場合】

優先道路側が10%、劣後側が90%(=1:9)

道路交通法のルールによって優先されるべき側の過失は軽く、そうでない側の過失は重く評価されます。

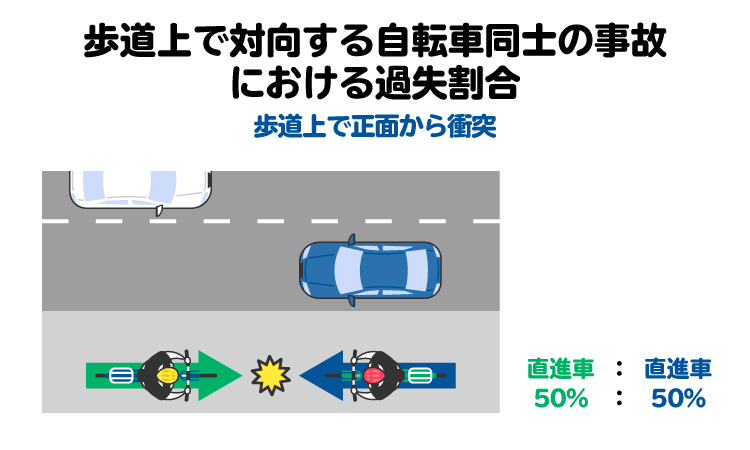

3-4. 歩道上で対向する自転車同士の事故

歩道で正面から自転車がぶつかった場合、基本過失割合は50%ずつ(=5:5)となります。双方とも同じ条件で走行しているので、同程度の注意義務があると考えられるためです。

ただし、歩道の広さや自転車のスピード、回避行動の有無など、具体的な状況によって過失割合が修正されることもあります。

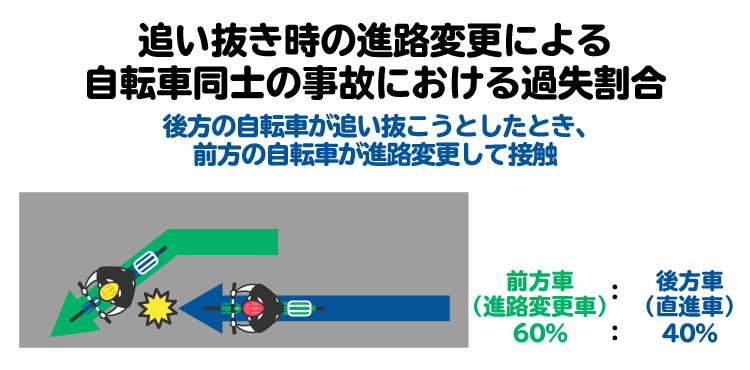

3-5. 追い抜き時の進路変更による自転車同士の事故

後方の自転車が追い抜こうとした際に、前方の自転車が進路を変更して衝突した場合の過失割合は、前方車60%、後方車が40%(=6:4)です。

車両はみだりに進路を変更してはならず、また後方車の速度や方向を急に変更させるおそれがあるときの進路変更は禁止されています。自動車同士の追い抜き時の事故であれば、前方車に80%程度の過失が認められるところです。

しかし自転車同士の場合、前方車はミラーがないため後方車の挙動を確認しにくい一方で、後方車は前方車を回避しやすいという特徴があります。そのため前方車の過失は60%に軽減される一方で、後方車の過失が加重されています。

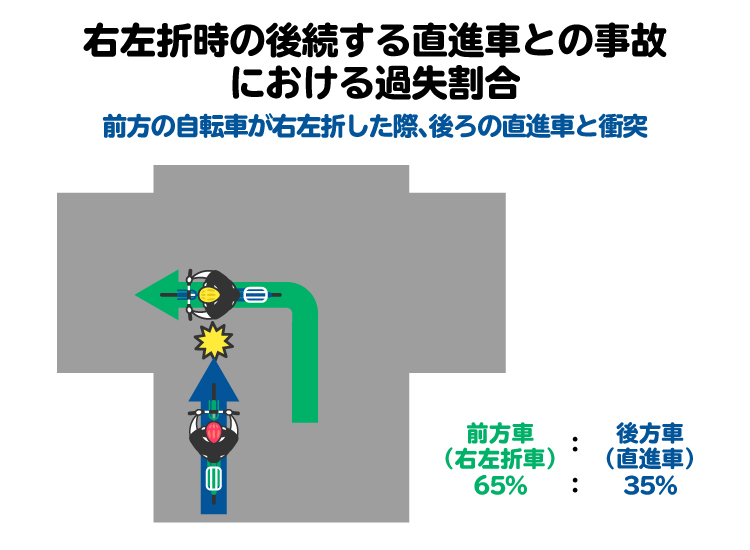

3-6. 右左折時の後続する直進車との事故

前方自転車が右折または左折をする際、後方から直進する自転車と衝突した場合は、前方自転車に65%、後方自転車に35%程度の過失が認められる傾向にあります。ただし実際の過失割合は、前方自転車が道路の端に寄って徐行していたかどうかなど、個別の事情を考慮したうえで決まります。

4. 自転車同士の事故の過失割合の主な修正要素|ながらスマホは過失加算

自転車同士の事故では、状況に応じて基本過失割合に修正が加えられることがあります。これは「修正要素」と呼ばれており、事故の具体的な事情を過失割合に反映するために用いられます。

たとえば、「ながらスマホ」で運転していたり、無灯火だったりすると、通常よりも重い過失が認定される可能性があります。一方、子どもや高齢者は過失割合が軽減されることもあります。

代表的な修正要素と、それに伴う過失割合の増減幅は次のとおりです。

修正要素 | 過失割合の増減幅 |

|---|---|

自分が幼児(6歳未満)・児童(13歳未満) | −5~10% |

交差点に高速度(20km/h以上)で進入した | +10% |

交差点に著しい高速度(30km/h以上)で進入した | +20% |

追い抜き時に、先行車が大きくふらついていた | 先行車に+10~20% |

追い抜き・右左折時に、 後行車が先行車に接近しすぎていた | 後行車に+10%~+20% |

無灯火 | +10% |

酒気帯び運転(酒酔い運転を除く) | +10% |

酒酔い運転 | +20% |

著しい過失 イヤホン使用、二人乗りなど) | +10% |

重過失(上記の中でも特に悪質な行為) | +20% |

たとえば、スマートフォンを見ながらの走行(いわゆる「ながらスマホ」)は「著しい過失」とされ、過失割合が10%程度加算される可能性があります。これが悪質であれば「重過失」として+20%となることもあるため、注意が必要です。

このような修正要素は、示談や裁判で過失割合を定めるうえで重要な判断材料になります。事故当時の状況は可能な限り記録・保存しておきましょう。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

5. 自転車同士の事故で請求できる損害賠償の種類

自転車同士の事故に巻き込まれてけがをした場合、相手に対して損害賠償を請求できます。損害の内容は大きく分けて「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに分類されます。

5-1. 積極損害|実際に支出した費用

積極損害とは、事故によって実際に支払った費用のことを指します。以下のような支出が該当します。

病院での治療費

通院の交通費

医療器具や装具の購入費

入院時の雑費

介護が必要になった場合の将来の介護費用

事故によって壊れた自転車の修理費・買い替え費用

死亡した場合の葬儀費用

事故との因果関係が認められる範囲内で、こうした費用を相手に請求できます。

5-2. 消極損害|得られなくなった収入

消極損害とは、事故がなければ本来得られたはずの収入が失われたことによる損害です。たとえば次のような項目が該当します。

・休業損害:けがで仕事を休んだことによる収入の減少

・逸失利益:後遺症や死亡により、将来的に得られなくなった収入

とくに自営業者やフリーランスの場合、休業損害の計算が複雑になることもあります。必要な資料をそろえて、的確に主張していくことが大切です。

5-3. 慰謝料|肉体的・精神的苦痛に対する賠償金

慰謝料は、けがや後遺症によって受けた肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。自転車事故では、次の3種類の慰謝料が認められます。

入通院慰謝料:けがをして通院・入院したことによる肉体的・精神的苦痛

後遺障害慰謝料:後遺症が残った場合の肉体的・精神的苦痛

死亡慰謝料:死亡した本人の肉体的・精神的苦痛苦痛、および遺族の精神的苦痛

慰謝料の金額は、けがの程度や通院日数、後遺症の症状などによって決まります。弁護士に相談すれば、適切な金額で請求できるようサポートしてもらえます。

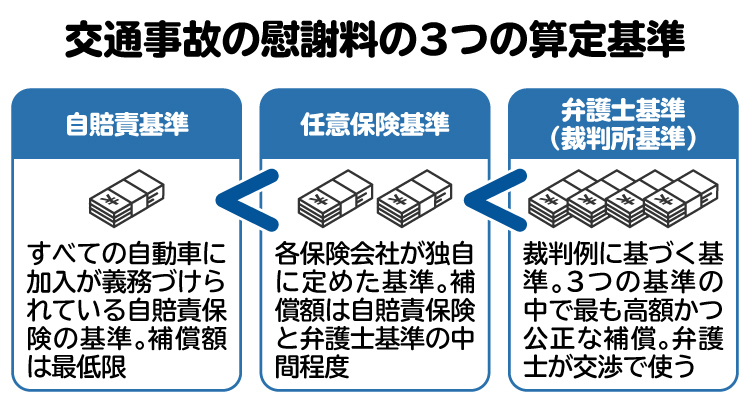

6. 自転車同士の事故の損害賠償額の算定基準

損害賠償の金額は、どの基準で計算するかによって大きく変わります。代表的な基準は「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つです。

6-1. 自賠責保険基準|最低限の補償額

「自賠責保険基準」は、自賠責保険から支払われる保険金額を算出する基準です。

自賠責保険は、自動車事故の被害者に最低限の補償を提供することを目的としています。そのため、自賠責保険基準によって算出される保険金額は最低限のものであり、3つの基準の中で最も低額です。

なお自転車の運転者には、自賠責保険への加入は義務付けられていません。

6-2. 任意保険基準|保険会社独自の算定基準

任意保険基準は、保険会社が独自に定めている支払い基準です。相手方が自転車保険に加入している場合は、保険会社が任意保険基準による示談金額を提示してくることがあります。

保険会社にとっては、できる限り支払う金額を低く抑えられた方が有利になります。任意保険基準によって算出される損害賠償額は、自賠責保険基準よりやや高いものの、被害者が受けた客観的な損害額には遠く及びません。不当に低い額を提示されることも多いので注意してください。

6-3. 弁護士基準(裁判所基準)|公正かつ被害者に有利

「弁護士基準(裁判所基準)」は、過去の裁判例に基づいて被害者の客観的な損害額を算出する基準です。3つの基準の中で、弁護士基準による損害賠償額は最も高額になります。

訴訟で適切に主張・立証を行えば、弁護士基準による損害賠償が認められると考えられます。したがって、弁護士基準は最も公正な基準であり、被害者には弁護士基準による損害賠償を受ける権利があります。

被害者としては、弁護士基準によって損害賠償額を算出し、加害者に対して請求すべきです。弁護士に依頼すれば、弁護士基準による支払いを求めて粘り強く交渉してもらえます。

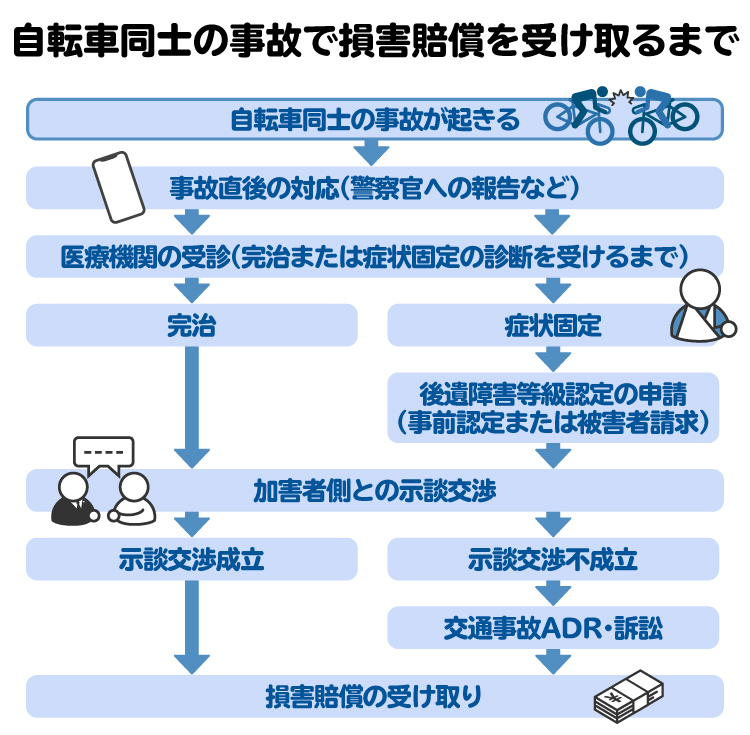

7. 自転車同士の事故で損害賠償を受け取るまでの流れ

自転車同士の事故で損害賠償を受け取るには、事故直後の対応から示談・訴訟まで、いくつかの段階を丁寧に進めることが大切です。自転車同士の事故の被害者が、加害者側から損害賠償を受けるまでの流れを解説します。

7-1. 事故直後の対応|警察官への報告や証拠の確保など

自転車同士の事故に巻き込まれたら、現場においてできる限り以下の対応を行いましょう。もっとも、自分が大けがをしている場合などには無理をせず、相手方や周囲の人に対応してもらいましょう。

自分以外の負傷者を救護する

自転車を道路脇に移動するなど、危険防止の措置を講じる

警察官を呼び、事故の状況を報告する

また、自転車や事故現場の写真を撮影したり、目撃者を確保したりすることができれば、後の損害賠償請求に役立ちます。

7-2. 医療機関の受診・けがの治療

事故直後の対応が終わったら、速やかに医療機関を受診し、医師の診察を受けましょう。目に見えるけがの有無にかかわらず、事故直後の段階で必ず医療機関を受診すべきです。気づいていなかったけがが見つかるかもしれません。

けがをしていることが分かったら、医師の指示に従って治療を受けましょう。完治または症状固定(=治療を続けても症状が改善しないと医学的に判断される状態)の診断を受けるまでは、通院を続ける必要があります。

自分だけの判断で通院を止めると、けがが治りにくくなるうえに、損害賠償請求の成功率が下がってしまいます。通院を止める時期については、医師と相談したうえで決めてください。

7-3. 加害者側との示談交渉

医師から完治または症状固定の診断を受けたら、加害者側との間で示談交渉を行います。被害者が受けた損害を漏れなくリストアップし、弁護士基準によってその額を算出したうえで、全額の賠償を請求しましょう。

自転車同士の事故の示談交渉では慎重な対応が求められるので、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。

7-4. 訴訟

加害者側との示談交渉がまとまらないときは、裁判所に訴訟を提起しましょう。

訴訟では、交通事故とけがや後遺症の因果関係、損害の内容や金額、加害者側の過失などを被害者が立証しなければなりません。客観的な証拠を提出したうえで、法的根拠に基づいた主張を行うことが求められます。

弁護士に依頼していれば訴訟代理人として対応してもらえるので、訴訟を見据えるなら早い段階から弁護士に相談してください。

7-5. 損害賠償の支払い

示談や訴訟によって損害賠償の内容が確定したら、加害者側から損害賠償の支払いを受けます。

損害賠償の支払いを拒否されるケースもありますが、その場合は強制執行の申立てを検討しましょう。訴訟などを経て強制執行を申し立てれば、加害者の財産を強制的に差し押さえ、そこから損害賠償を回収することができます。

弁護士は強制執行のサポートも行っているので、損害賠償が支払われないようなら弁護士に相談してみましょう。

8. 自転車同士の事故が起こった際の注意点

自転車同士の事故に巻き込まれたら、その後の損害賠償請求に関する手続きについて、以下の各点に留意しましょう。

8-1. 自転車同士の事故でも、警察官への報告は必須

自動車事故と同じく、自転車同士の事故も公道その他の一般交通の用に供する場所で発生した場合には、警察官への報告が義務付けられています。

警察官に事故の報告をしておけば、自動車安全運転センターから交通事故証明書の発行を受けられます。また、人身事故の場合は警察官による実況見分が行われ、後に実況見分調書の写しを取得できます。

交通事故証明書や実況見分調書の写しは、被害者が損害賠償請求を行う際に役立つ重要な書類です。これらの書類を入手するためにも、けがの有無にかかわらず、必ず警察官に事故の報告を行いましょう。

8-2. 事故状況の証拠を保存することが大切

加害者側が損害賠償責任を否定し、訴訟に発展することも想定しておくべきです。

訴訟では、被害者側が事故の状況や損害などを立証しなければなりません。そのためには、事故状況についての証拠を保存することが大切になります。

自転車や事故現場の写真を撮影する、目撃者に証言を依頼する、周囲の防犯カメラ映像を保存するなど、さまざまな方法で証拠の確保を試みましょう。

8-3. 加害者が無保険の場合は、十分な損害賠償を受けられないことがある

自転車同士の事故では、加害者側が無保険であるケースが非常に多いです。加害者が無保険の場合、加害者本人が損害賠償責任を負いますが、すぐに支払えるお金を持っているとは限りません。

加害者がお金を持っていないときは、分割払いで支払わせるなどの対応が必要になります。弁護士と相談しながら、どのような方法がベストかをよく検討しましょう。

8-4. 後遺障害等級の認定は受けられない

事故によるけがが完治せずに後遺症が残った場合は、高額の後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。

ただし自動車事故とは異なり、自転車同士の事故の場合は、後遺障害等級の認定を受けることができません。医師の診断書などに基づき、後遺症の症状や部位などにふさわしい損害賠償額を見積もったうえで、加害者側に請求する必要があります。

難しい対応が求められるので、弁護士に相談してサポートを受けましょう。

8-5. 火災保険の補償を利用できることがある

持ち家にかけられた火災保険には、個人賠償責任特約や弁護士費用特約が付いていることがあります。

「個人賠償責任特約」は、他人に対して損害を与えた場合に、損害賠償責任をカバーするための保険金が支払われるものです。自転車事故を起こして相手方に損害を与えても、個人賠償責任特約を利用すれば、損害賠償の全部または一部が保険金で支払われます。

「弁護士費用特約」は、弁護士費用をカバーするための保険金が支払われるものです。自転車事故の相手方と示談交渉などを行うに当たり、弁護士に依頼する際に弁護士費用特約を利用すれば、依頼費用の自己負担がゼロまたは少額で済みます。

自転車事故を起こしてしまった人が、自転車保険に加入していなかったものの火災保険に加入していた場合は、火災保険の補償内容を確認してみましょう。

8-6. 示談交渉がまとまったら、示談書を作成すべき

自転車事故の相手方との間で示談交渉がまとまったら、合意内容を明記した示談書を作成し、双方が署名捺印によって調印しましょう。

口頭で損害賠償の約束をしても、相手方は約束を破るかもしれません。示談書を作成しておけば、損害賠償の内容が明確化され、相手方の言い逃れを防ぐことができます。

示談書の作成方法が分からないときは、弁護士に相談すれば教えてもらえます。

9. 自転車同士の事故について弁護士に相談するメリット

自転車を運転しているときに他の自転車と衝突したら、速やかに弁護士へ相談することをお勧めします。自転車同士の事故への対応は、被害者側・加害者側の双方にとって難しい面があるためです。

自転車同士の事故の特性として、自賠責保険の加入が義務付けられておらず、運転者は保険に加入していないことが多い点が挙げられます。

被害者としては、加害者が無保険の場合は、加害者本人と示談交渉をしなければなりません。経験を積んだ保険会社とは異なり、加害者本人の出方は予測できないケースが多く、示談交渉が難航することが少なくありません。

加害者としても、自分が無保険の場合は、自ら被害者と示談交渉を行う必要が生じます。また、損害賠償は自分で支払わなければなりません。

被害者・加害者のどちらの立場でも、自転車同士の事故への対応は困難を極めます。その一方で、けがの状況などによっては損害賠償が高額になる可能性があり、慎重な対応に努めなければなりません。

弁護士に相談すれば、自転車同士の事故の対応について具体的なアドバイスを受けられます。正式に依頼すれば、示談交渉や訴訟などの対応を全面的に任せられるので安心です。

自転車同士の事故に巻き込まれてしまい、どう対処すればいいか分からず悩んでいる方は、早い段階で弁護士にご相談ください。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

10. 自転車同士の事故に関してよくある質問

Q. 自転車同士の事故が起こっても、けがをしていなければ警察官に報告しなくてもいい?

公道その他の一般交通の用に供する場所で事故が発生した場合は、けがをしていなくても警察官に報告する必要があります。

Q. 一時停止のない十字路で自転車同士が事故を起こした場合、どっちが悪い?

当事者双方に過失が認められる可能性が高いです。過失の大きさは、道幅や優先の有無などによって個別に判断されます。

Q. 自転車同士の事故で、相手が逃げたらどうすればいい?

警察に被害届を提出し、捜査してもらいましょう。自分でできることとしては、目撃者を探すことや、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像があればそれをチェックすることなどが挙げられます。

Q. 自転車同士の事故で、両者とも保険に入っていない場合はどうなる?

当事者同士で直接示談交渉などを行います。損害賠償責任も、当事者本人が負担します。

11. まとめ 自転車同士の事故は示談交渉が難航しやすいので早めに専門家へ相談を

自転車同士の事故では、当事者双方が無保険であり、本人同士が示談交渉をすることになるケースが多いです。

示談交渉においては、損害や事故状況に応じた過失割合など、多岐にわたる複雑な問題が争われます。一般の方が自力で対応するのはかなり大変なので、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。

(記事は2025年11月1日時点の情報に基づいています)

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す