目 次

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す

交通事故トラブルに強い

弁護士を探す

1. 自動車と自転車の接触事故の特徴は?

車と自転車の接触事故には、以下のような特徴があります。

1-1. 大けがや死亡事故につながりやすい

自転車は車と異なり、運転者の体がむき出しにさらされているため、衝突の際に車のボディが体に直接ぶつかったり、体が地面に投げ出され二次衝突したりすることで、重傷や死亡につながる可能性が高くなります。

自転車は、高齢者や子どもなど、必ずしも運転技能に熟達しているとは言えない人が運転していることも少なくありません。運転が不安定だったり、予測困難な動きをしたりすることで重大な事故に至るケースもあるため、注意が必要です。

事故の結果、被害者に重い障害が残ったり、死亡してしまったりすると、賠償金が非常に高額になるケースもあります。任意保険に加入していなければ加害者が支払うことは難しく、高額の賠償金が支払えずに破産に至る加害者もいます。

1-2. 自動車側の過失割合が大きくなりやすい

交通事故の加害者と被害者の落ち度(不注意やミス)の程度の割合を示したものを「過失割合」といいます。

車と自転車の事故では、この過失割合が、車同士の場合と比べ、車側のほうが大きくなる傾向にあります。

これは「優者危険負担の原則」により、安全運転に対する注意義務は車のほうがより重いものと考えられるからです。

「優者危険負担の原則」とは、事故が起きた際により危険性の高い物体を運転操作していた「交通強者」が、被害を受けやすい「交通弱者」よりも重い注意義務と責任を負うべきだという原則です。「自動車>バイク>自転車>歩行者」の順に危険性が高いと判断されます。これは、事故が発生したときに、より深刻な被害が発生してしまう当事者を保護しようという趣旨によるものです。

ただし、自転車であれば過失が全くないというわけではありません。明らかに信号無視をしている場合などでは、自転車に大きな責任が発生するケースもあります。相対的には自転車の過失割合が小さくなる傾向にあるのが、車と自転車の事故の特徴です。

2. 自転車と車の事故で、被害者が請求できる損害賠償、慰謝料

車と自転車の事故が起きた場合に、被害者が請求できる損害賠償や慰謝料について解説します。

2-1. 請求できる損害賠償の項目一覧

被害者が請求できる損害賠償には、主に以下のようなものがあります。

【積極損害】

積極損害とは、交通事故によって被害者が実際に負担した損害です。以下にその例を挙げます。

治療費:治療にかかる費用

通院交通費:治療のための通院にかかる費用

入院雑費:入院に伴い発生する雑費

介護費用:事故により必要となった介護のための費用

葬儀費用:死亡事故の場合に発生した葬儀費用

弁護士費用:事故解決を弁護士に依頼したことによる費用

【消極損害】

消極損害とは、事故がなければ本来得られていたはずの利益が得られなくなってしまったことによる損害です。被害者が実際に負担した費用ではなく、もらい損ねてしまった利益を指します。具体的には、以下のようなものがあります。

休業損害:事故による通院で失った給料や有給

後遺障害逸失利益:障害が残ったことで将来減少する収入

死亡逸失利益:死亡したことで失われた将来の収入

【慰謝料】

慰謝料は精神的苦痛に対する賠償で、以下のような種類があります。

入通院慰謝料:治療のための入院や通院によって生じた精神的苦痛の慰謝

後遺障害慰謝料:障害が残ってしまったことによる精神的苦痛の慰謝

死亡慰謝料:被害者が死亡した場合に、被害者本人と遺族である近親者が受けた精神的苦痛の慰謝

2-2. 損害賠償の3つの基準

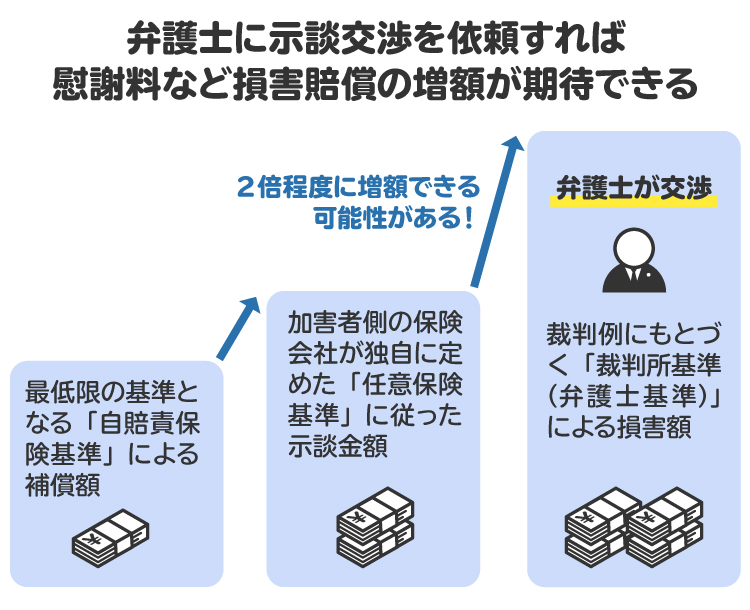

損害賠償の基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準(弁護士基準)の3つがあります。

【自賠責保険基準】

自賠責保険基準は、最低限の補償内容である自賠責保険から支払われる保険金の基準で、3つの基準のなかで最も低額です。ただし、被害者側の過失が重くなりすぎない限り、過失相殺が行われないという利点もあります。過失相殺とは、被害者の過失の度合いに応じて賠償額を減額することです。

弁護士である筆者が過去に依頼を受けた事件でも、過失相殺などを考慮すると結果的に自賠責保険で支払われる金額が一番高かったため、自賠責保険から適正な保険金の回収に努めたケースがありました。

【任意保険基準】

任意保険基準は、加害者側の保険会社が賠償金を提示する際の基準です。一般に公開されているものではなく、各保険会社が独自の判断で定めている基準です。金額水準は、自賠責保険基準と裁判所基準の中間です。

【裁判所基準(弁護士基準)】

裁判所基準は弁護士基準とも呼ばれ、裁判を起こした際に認められるであろう基準です。弁護士は通常、この基準に沿って賠償金を請求します。基準の内容は判例の集積によって項目ごとに考え方が整理されており、詳しくは弁護士に聞いてみるのがよいでしょう。

加害者側の保険会社は被害者のために手続きをする立場ではないため、保険会社から提示される金額は裁判所基準と比べて少額になることがほとんどです。裁判所基準で請求することで、休業損害や慰謝料、逸失利益などを合わせ、保険会社が提示する金額の2倍以上高額になったケースもあります。

また、いったんは後遺障害が否定されてしまった依頼者が、異議を申し立てることで認定を受けられ、金額が1000万円以上増額されたケースもあります。金額に悩んだら、弁護士への相談をお勧めします。

2-3. 自転車側にも過失があると、損害賠償額はどうなる?

被害者側に過失があると、一部の損害が自己負担となり、その分受け取れる損害賠償額が減少します。これを過失相殺といいます。その場合の賠償額の計算には、被害者と加害者それぞれにどれだけの過失があるかを示す、過失割合を用います。

具体的な例を挙げて計算します。

<例>

・治療費 100万円(加害者側の保険会社が直接支払い済み)

・慰謝料 100万円

・過失割合 被害者:加害者=20:80<計算>

①すべての損害を合計する:100万円+100万円=200万円

②過失割合をかける:200万円×80%=160万円

③支払い済みの治療費を引く:160万円-100万円=60万円(保険会社から支払われる賠償額)

※単に慰謝料100万円×80%とはならない点に注意

具体的にいくら手元に残るかは、労災保険などほかの保険の使用の有無や、自身の加入している保険に人身傷害保険金があるかなどによっても変わってきます。不明な点は弁護士などの専門家に問い合わせてください。

3. 【ケース別】自動車と自転車の接触事故の過失割合

過失割合は、最終的に被害者の手元に支払われる賠償金額に大きく影響します。

過失割合については裁判例が集積されており、それをもとにした基準が「別冊判例タイムズ38号(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版)」などに掲載されています。実際のケースではこの書籍をもとに交渉が進められることが多く、筆者もよく利用しています。

さまざまなケースでの過失割合について、以下で解説します。

3-1. 信号機がある交差点での事故

信号機がある交差点では、車や自転車はその信号表示に従って道路を進まなければなりません。

車が赤信号を無視し、青信号で進行していた自転車に衝突した場合、車の過失が100%になります。

これに対し、自転車が赤信号無視、車は青信号で進行していた場合、自転車の過失は100%にはならず、過失割合は自転車80%:車20%が基本となります。

信号の状態 | 過失割合(車:自転車) | |

|---|---|---|

車側 | 自転車側 | |

赤信号 | 青信号 | 100:0 |

青信号 | 赤信号 | 80:20 |

3-2. 信号機がない交差点での事故

信号機がない交差点では、交差点を直進したり、右左折したりする場合、車も自転車も周りの安全確認を適切に行わなければなりません。この場合に過失割合に大きく関わる要素は、交差点の形状です。

具体的には、道路の幅、一時停止規制の有無、優先道路であるか否か、一方通行違反の有無によって、基準となる過失割合が類型化されています。

たとえば、同程度の道幅の交差点で出合い頭に衝突した場合、基本の過失割合は車80:自転車20となります。

3-3. 自転車が横断歩道を横断中の事故

自転車は、歩行者用信号機がある横断歩道、または「歩行者および自転車専用」表示がある車両用信号機がある場合の自転車横断帯を横断することができます。

その場合、車が直進で横断歩道に進入したのか、右左折で横断歩道に進入したのか、横断歩道に進入した際の信号の色によって、過失割合が変わってきます。

たとえば、信号機が設置されている交差点で、自転車が青信号に従い横断歩道を横断しているところに赤信号を無視し交差点を直進してきた車が出合い頭衝突した場合は車100:自転車0ですが、反対に、自転車が赤信号を無視し横断歩道を横断し青信号で直進してきた車と出合い頭衝突した場合は車25:自転車75が基本の過失割合となります。

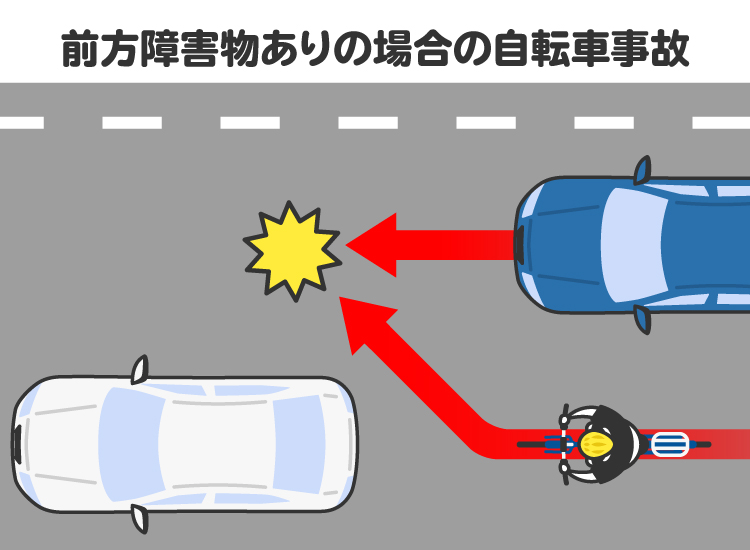

3-4. 進路変更に伴う事故

進路変更とは、車や自転車が車線や走行位置を移動させる行為を指します。これには、同じ車線内で左右に移動する行為も含まれます。

あらかじめ前方を走行していた車や自転車が、適正に進路変更を行った際、後ろから直進してきたほかの車や自転車と接触した事故では、前方を走行していたのが車と自転車のどちらなのか、自転車が前方にいる場合には前方障害物の有無によって、過失割合が変わります。

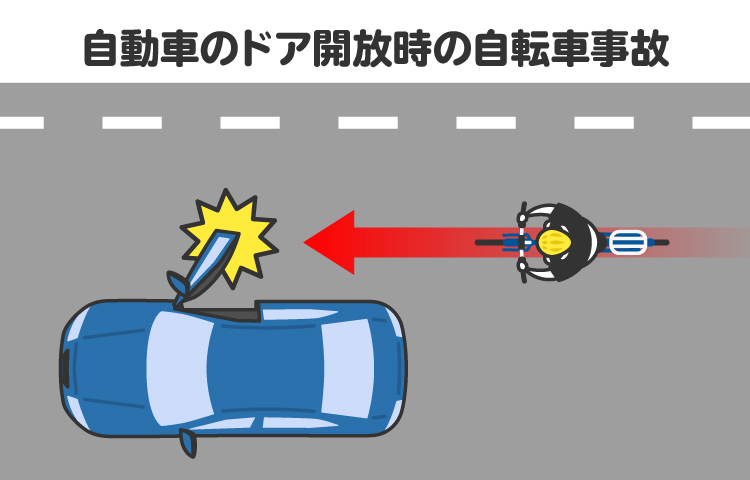

3-5. 自動車のドア開放時の事故

車のドアが開いたときに自転車が衝突してしまうケースです。

この類型の事故は、裁判例が集積されておらず、「別冊判例タイムズ38号」にも基準はありません。しかし類似の裁判例で、自転車5%:車95%と判断された事例があります。

この事例では、タクシーから乗客が降りる際に開いた左側のドアに、自転車が衝突しました。

裁判所は、タクシー運転手は後方を確認し、自転車などが走ってくるのであればドアを開けてはならなかったとしつつ、自転車側もタクシーがハザードランプをつけていることから降車を予測できたなどとして、過失判断をしています。

3-6. 駐車場や道路外に出入りするときの事故

車や自転車が、道路外にある施設の駐車場やガソリンスタンドなどから道路に出てきたときに衝突してしまったような事故です。

この場合、道路外の車や自転車は減速や徐行で道路に出てくることを前提として、車と自転車のどちらが出てきた側なのかによって過失割合が変わります。

たとえば、車が道路外から出てきた場合は車10:自転車90ですが、自転車が道路外から出てきた場合は車60:自転車40が基本の過失割合となります。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

4. 自動車と自転車の接触事故に関する過失割合の修正要素

判例をもとにした過失割合は基本過失割合と呼ばれるもので、実際の過失割合はここから個別のケースごとに修正要素を加味して決定されます。

事故の類型によって、何が修正要素になるかは変わってきます。代表的なものは次のとおりですが、どれが自分のケースで適用されるのかは、弁護士などの専門家に確認してください。

4-1. 自転車の過失割合が大きくなる要素

自転車の過失割合が大きくなる要素は、主に以下のとおりです。

【夜間】

日没から日の出までの間に事故が発生した場合を指します。

【右側通行、左方からの進入】

自転車が左側通行のルールに違反して右側を走行し、車の左方から交差点に進入して事故が起きた場合を指します。自転車が右側通行可能な道路では適用されないため注意してください。

【著しい過失】

通常の過失を超えた悪質な運転です。酒気帯び運転、二人乗り、無灯火、携帯電話を使ったわき見運転などが挙げられます。

【重過失】

著しい過失を超えた、重度に悪質な運転行為です。酒酔い運転などがあります。

4-2. 自転車の過失割合が小さくなる要素

自転車の過失割合が小さくなる要素は、主に以下のとおりです。

【自転車運転者が児童や高齢者】

児童はおおむね13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上の人を指します。

【自転車が自転車横断帯や横断歩道を通行中】

これは自転車が横断歩道で道路を横断するほうが安全であると考える実情があることに配慮したものです。

【自動車の著しい過失や重過失】

車側に酒気帯び運転、酒酔い運転、居眠り運転、著しい速度超過などがある場合です。車側の過失が大きくなることで、自転車の過失は小さくなります。

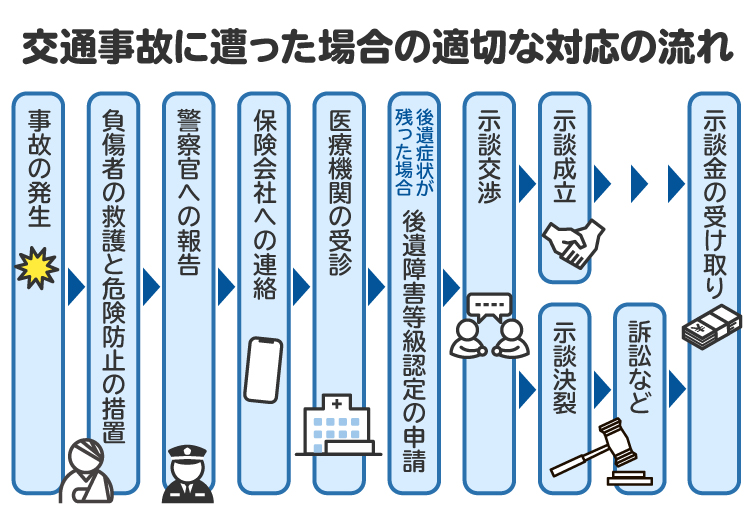

5. 交通事故に遭った場合の適切な対応の流れ

交通事故に遭った場合には、次のような流れで適切に対応してください。

5-1. 負傷者の救護、危険防止の措置

加害者か被害者かにかかわらず、交通事故における負傷者の救護は法律で義務づけられています(道路交通法第72条)。人身事故が発生したら、まずは負傷者を救護し、二次被害を防ぐためにも安全を確保します。

5-2. 警察官への報告

事故が発生したら、すみやかに警察に連絡し、事故の状況を報告することが義務づけられています(道路交通法第72条)。

5-3. 実況見分への立ち会い

警察による交通事故の状況確認と証拠保全のための手続きを実況見分といいます。実況見分が行われる場合には、可能な限り立ち会い、事故状況について正確な説明をしなければなりません。

実況見分が行われると、警察により「実況見分調書」という書面が作成され、事故発生時の状況や、車両と人の位置などが詳細に記録されます。実況見分調書は、相手側の保険会社との交渉や過失割合の判断の際に、非常に重要な資料となります。

あとから実況見分調書を訂正することはできないため、不明な点や事実と異なる点があれば、その場で必ず警察官に異議を伝えてください。

5-4. 保険会社への連絡

自身の加入している保険会社に、事故に遭ったことをすみやかに連絡します。自分が被害者の場合は、加害者側の保険会社からも連絡が入る場合があります。その際は自分の被害の内容を正確に伝えてください。

5-5. 医療機関の受診

体に違和感があればすぐに病院を受診してください。

事故直後は体が緊張状態にあるため、首や腰にむち打ちなどの症状があっても、自分では「大したことはない」と感じるかもしれません。しかし、このような判断は危険です。すぐに専門家である整形外科の治療を受け、診断書を作成してもらうべきです。

大切なのは、事故から時間が経たないうちに受診することです。時間が経過してから症状を訴えて受診しても、交通事故とけがの因果関係が否定されてしまい、補償が受けられない可能性があります。

たとえば事故から2週間たって受診した場合、保険会社は補償を認めないケースがほとんどです。また、事故による補償においては西洋医学が重視されているため、整形外科の治療を受けることが大切です。接骨院や整骨院などの施術だけで済ませることは避けてください。

5-6. 後遺障害等級認定の申請

治療が終了したにもかかわらず後遺症状がある場合、後遺障害の申請を行います。後遺障害の申請方法には、自賠責保険会社に自分で請求する「被害者請求」と、加害者側の保険会社に申請してもらう「事前認定」があります。

申請の際には「後遺障害診断書」という後遺障害申請用の特別な診断書をはじめ、交通事故証明書や診断書などの書類が必要になりますが、申請方法によって必要な書類が異なります。後遺障害申請手続きは書面審査であるため、認定が下りるかどうかにあたっては後遺障害診断書が非常に重要です。医師に症状を正確に伝え、適切な記載を依頼してください。

申請後、後遺障害が認定されると、1級から14級の等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害項目が加わるため、受けられる補償額が変わります。

後遺障害等級 | 慰謝料額の目安 | 後遺障害等級 | 慰謝料額の目安 |

|---|---|---|---|

第1級 | 2800万円 | 第8級 | 830万円 |

第2級 | 2370万円 | 第9級 | 690万円 |

第3級 | 1990万円 | 第10級 | 550万円 |

第4級 | 1670万円 | 第11級 | 420万円 |

第5級 | 1400万円 | 第12級 | 290万円 |

第6級 | 1180万円 | 第13級 | 180万円 |

第7級 | 1000万円 | 第14級 | 110万円 |

5-7. 示談交渉

人身事故によるけがの治療が終わり治癒したあと、または後遺障害がある場合はその等級認定が完了後に、加害者側の保険会社などに損害賠償請求を行います。

まずは、裁判手続きによらずに話し合いで解決する「示談交渉」という方法で賠償を求めます。示談交渉では、被害者側と加害者側が損害賠償の内容について合意をめざします。しかし、加害者側の保険会社は相対する立場であるとともに営利企業であるため、提示する賠償金額を抑えようとする傾向があります。

賠償金額の内容に疑問がある場合は、弁護士への相談や依頼をお勧めします。

6. 自動車と自転車の接触事故に関する注意点

車と自転車の接触事故に特有な注意点について解説します。

6-1. 保険に加入していないリスク

自転車には、車ほど保険加入が普及していないという特徴があります。

車と自転車の事故であれば、通常、修理費などの補償が問題となりますが、過失割合次第では、自転車の運転者にも賠償義務が発生する可能性があります。このとき、保険に入っていなければ、車側の損害を自腹で支払う必要があります。

ただし、最近では個人賠償責任保険が徐々に広まっており、それによりカバーされる可能性があります。自分が加入している保険契約や特約の内容をよく確認しておいてください。

6-2. 相手方の提示額はうのみにすべきでない

自転車側にも一定の責任が発生する場合、車側の保険会社から、示談の提示を受けるケースがよくあります。

このとき、保険会社は車側の立場に有位な賠償額や過失割合の提示を行う可能性があります。

提示内容をすぐにうのみにすることなく、まずは弁護士に相談して裁判所基準での賠償額を算定してもらい、示談に応じるかどうかを決めることをお勧めします。

7. 自転車事故の損害賠償請求を弁護士に相談するメリット

自転車事故の損害賠償請求をする際、事故に遭った被害者自身が資料をそろえ、交渉に臨むことは簡単ではありません。損害賠償請求を専門家である弁護士に依頼する主なメリットとして、次の点が挙げられます。

適正額の損害賠償を請求できる

事故状況に即した適切な過失割合を主張できる

加害者側の保険会社が提示する賠償額から増額できる可能性がある

後遺障害等級認定のサポートを受けられる

示談交渉や訴訟の手続きを一任でき、ストレスから解放される

初回相談を無料で行っている弁護士事務所もあるので、交通事故の被害者になってしまったら、気軽に相談してみるとよいでしょう。

8. 自動車と自転車の接触事故に関してよくある質問

Q. 自動車と自転車の接触事故の際に、自動車の運転者が問われる責任は?

民事上問われるのは、損害賠償責任です。自転車の場合、けがが重くなる可能性が比較的高く、賠償額が高額になるおそれがあります。

刑事上の責任としては、自転車運転者のけがの有無によって、自動車運転過失致死傷などの罪に問われる可能性があります。

また、行政上の責任として、違反点数が累積することで、免許の停止や取り消しとなることがあります。

Q. 自動車と自転車の接触事故で、過失割合が10:0になることはある?

車が赤信号無視で衝突した場合など、自転車が無過失とされる類型が複数あります。

車と比べて交通弱者とされる自転車は、過失割合が有利に判断される傾向にあります。

Q. 自動車と自転車の接触事故で、自転車側が逃げた場合はどうすべき?

交通事故の当事者が逃走してしまった場合、示談交渉などができなくなってしまいます。そのため、ただちに警察に通報したうえで事情を説明し、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、目撃者の証言などを集め、それらを手掛かりに捜索を続ける必要があります。

Q. 自動車と自転車の接触事故で、警察官を呼ばなかったらどうなる?

道路交通法が定める報告義務違反にあたります。また、交通事故証明書や実況見分調書が作成されないなどのデメリットがあります。

9. まとめ 自転車運転中に事故に遭ったら、弁護士に相談して適正額の賠償請求を

自転車や車が交通手段としてこれだけ普及している現在、誰もが事故の当事者になるリスクがあります。自転車が車と事故に遭うと、重大なけがや死亡につながる可能性があるため、損害賠償請求の金額も高額になる傾向があります。

適正な額の損害賠償を受けるためにも、事故に遭ったら適切な対応をとることが大切です。事故直後は混乱してしまうかもしれませんが、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

(記事は2025年10月1日時点の情報にもとづいています)

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す