目 次

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す

交通事故トラブルに強い

弁護士を探す

1. 追突事故とは? 発生件数や原因は?

「追突事故」とは、後ろを走っている車(後方車)が前にいる車(前方車)の後部にぶつかる事故をいいます。

1-1. 追突事故のよくある事例と原因

追突事故にはいくつかの典型的なパターンがあります。そのなかでも特に多いのが、信号待ちのため停止している車に後方車が追突する事案です。そのほかにも、渋滞などで前の車が減速していることに気づかず、後方車が追突する事案も多く見られます。

このような追突事故の原因の多くは、脇見運転です。スマートフォンやカーナビ操作のほか、何となくぼんやりしていたことが事故につながる事案も少なくありません。

また、後方車の運転手の居眠り運転が原因の事案もあります。居眠り運転の場合、後方車がブレーキをかけずに高速で追突することも多く、前方車に乗っていた人が重傷を負うケースもあります。

そのほかにも、後方車のスピードの出しすぎや、前方車との車間距離の詰めすぎによる追突事故もあります。

いずれの事案も、後方車の運転手の注意不足によるものです。その多くは、運転手として適切な注意をしていれば回避できた事故と言えるでしょう。

1-2. 追突事故では、むち打ちが多発

追突事故のけがで特に多いのが「むち打ち」です。衝突を予想していない状態で後方から強い衝撃を受けると、首がムチの先端のように前後に大きく振られてしまいます。これにより、首の筋肉や靭帯が損傷してしまうのがむち打ちの原因です。事故直後はあまり痛みを感じなかったにもかかわらず、数時間から数日後に症状が出るケースも多く見受けられます。

また、痛み以外にも、頭痛や吐き気、手足のしびれなどの症状が続くケースもあります。通常は、日が経つにつれて症状は改善するのですが、改善しない場合には、後遺障害認定の申請を検討することになります。

1-3. 追突事故の発生件数

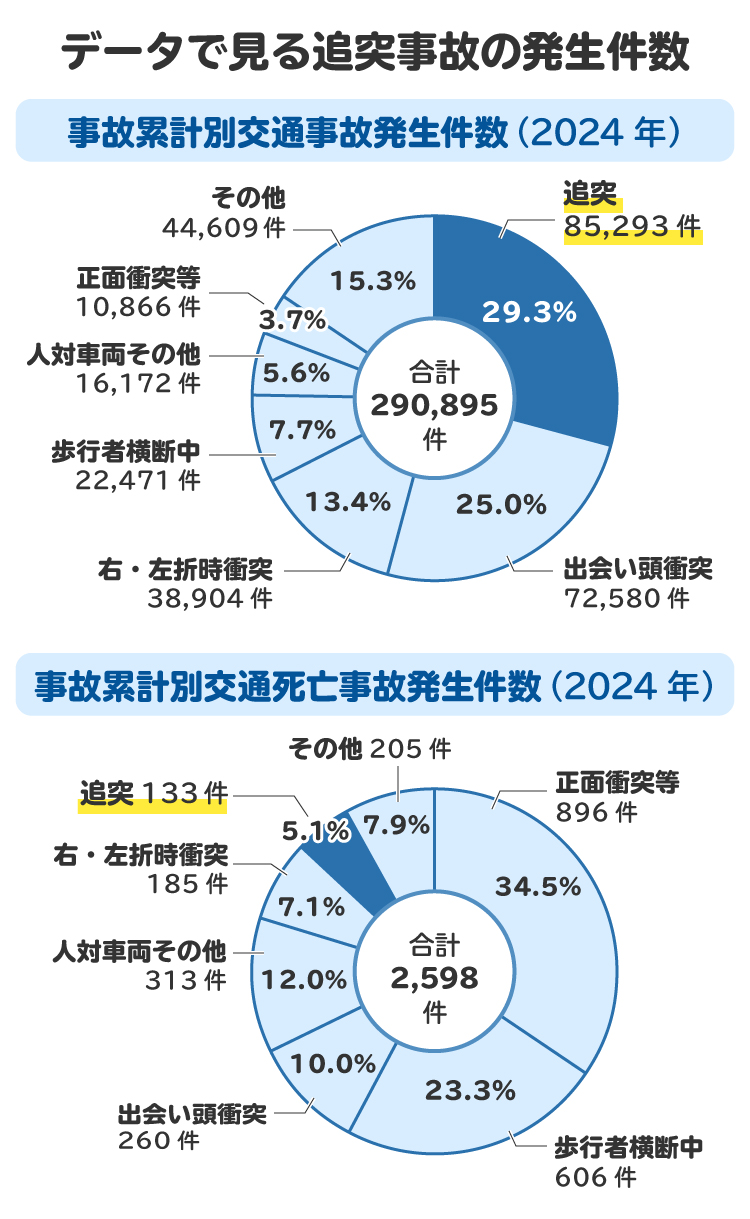

内閣府が公表している「令和7年版交通安全白書 第1編 陸上交通」によると、2024年の交通事故発生件数は、29万895件でした。そのうち、追突事故は8万5293件で全体の29.3%を占めており、事故のなかで最も多くなっています。ただし、死亡事故に限ってみると、事故数全体(2598件)のうち追突事故は133件(5.1%)と割合は低めです。これは、2010年ごろから「自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ、AEB)」搭載車が増えたことも一因と考えられます。

このように、追突事故は「発生件数が多いが、死亡事故につながる割合は比較的少ない」のが特徴です。しかし、軽い事故であっても、むち打ちなど長引くけがにつながるケースも少なくないため、危険な事故であると言えます。

2. 追突事故の過失割合は?

過失割合とは、事故の責任が被害者と加害者にどのくらいあるかを割合で表したもので、運転者の不注意やミスなどを考慮して決められます。追突事故では、後方車が責任を負うケースが多いものの、例外的に前方車も事故の責任を問われることがあります。追突事故における責任の割合(過失割合)について説明します。

2-1. 追突事故の基本過失割合は「10対0」

追突事故の過失割合は原則として「後方車10:前方車0」で、後方車が全面的に責任を負います。

これは、道路交通法第26条により、後方車には「前方車が急に停止しても追突を避けられるように車間距離を保つ義務」が課されているためです。後方車が全面的に責任を負う典型例は、信号待ちで停車中の車に追突した場合です。

2-2. 追突事故の過失割合が10対0にならない例外ケース

すべての追突事故が10対0になるわけではありません。次のような場合には、前方車にも危険な運転があったとして、前方車に一定の過失が認められることがあります。

【前方車が追い越し妨害をした場合】

前方車が後方車に追い越しをさせないために、急に進路変更をして進路をふさぐ、あるいはスピードを上げるなどした結果、後方車が対応しきれず前方車に追突した場合です。後方車の自由な進行を妨害する行為は、状況によっては重大事故を招きかねない危険な行為だからです。

【前方車が不要な急ブレーキをかけた場合】

特に必要がないにもかかわらず、前方車が突然急ブレーキを踏み、これにより後方車が対応しきれずに前方車に追突した場合です。たとえば、信号が青なのに前方車が急ブレーキを踏んだり、単に後方車を驚かせる目的で前方車が急ブレーキをかけたりした場合です。

【前方車が駐停車禁止の場所に駐停車していた場合】

駐停車禁止場所に前方車が停車していたことが原因で追突事故が起きた場合です。たとえば、夜間、見通しの悪い駐停車禁止場所に、車体の一部が隣の車線にはみ出した状態で駐車していたとします。この場合、前方車の駐車方法そのものに事故を招く危険性があるため、前方車に過失が認められる可能性があります。

【前方車が夜間に無灯火で走行していた場合】

夜間にライトを点けず走行する前方車は、後方車から発見されにくく、追突事故の原因になり得ます。この場合、前方車の無灯火走行も事故発生に影響しているため、前方車にも過失があると判断される可能性があります。

3. 追突事故後の流れ|被害者と加害者がとるべき対応は?

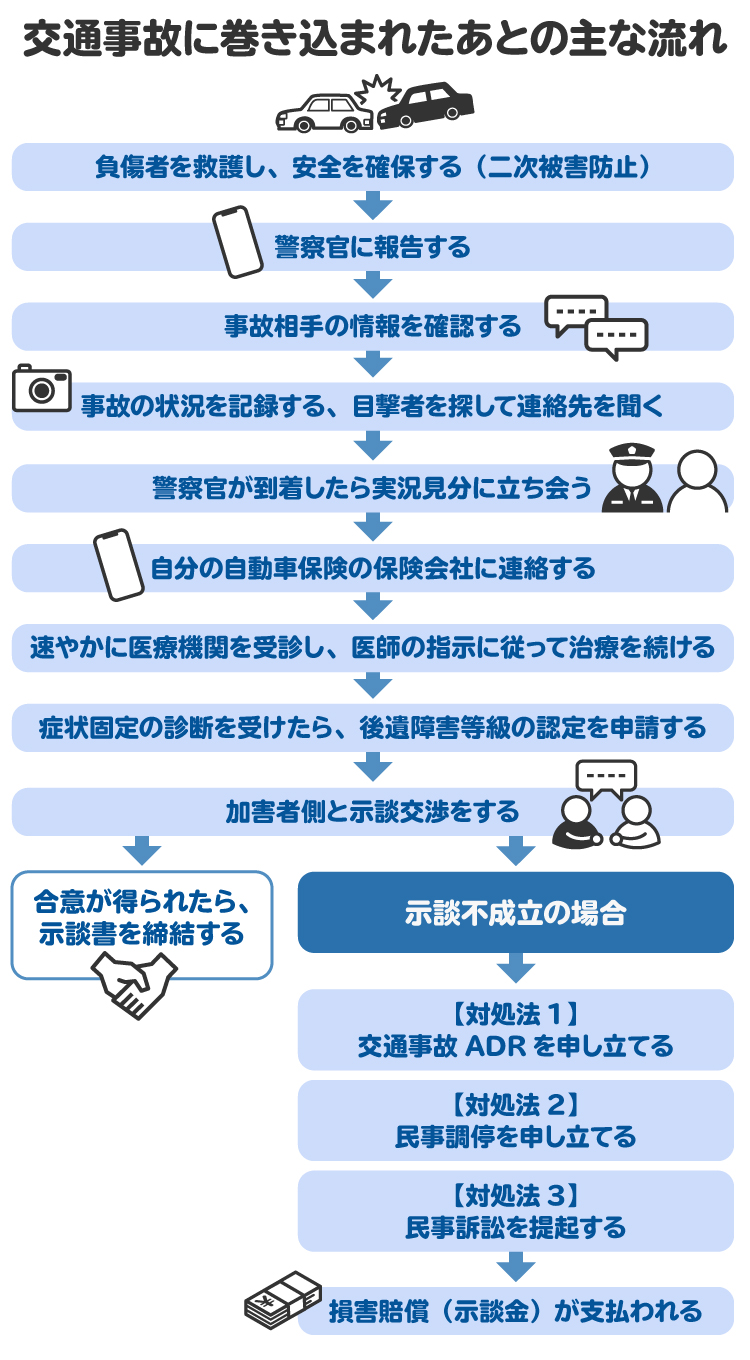

追突事故が起きた場合、突然の出来事で気が動転してしまう人も多くいます。しかし、事故直後の対応が適切だったかどうかで、その後の示談交渉に大きな影響が出ることがあります。ここでは、事故に遭った直後から示談に至るまでの大まかな流れを説明します。

3-1. 【STEP1】負傷者の救護と危険防止の措置

事故発生時に最優先すべきは人命の救護です。負傷者がいれば安全な場所へ避難させ、応急処置を施し、すぐに救急車を呼びましょう。事故を起こしたにもかかわらず、これらの対応をせずに事故現場から離れた場合、事故とは別で「不救護罪」という重い罪に問われます。

最近の判例では、飲酒運転を隠すために、事故後、50メートル先のコンビニへ行って口臭防止用品を買い、すぐに事故現場に戻ったという事案において、被害者の救護とは無関係の買い物に行ったとして救護義務違反の罪が認定されています(最高裁令和7年2月7日判決)。

また、二次被害を防ぐため、車を道路脇に移動させ、動かせない場合にはハザードランプを点けたうえで三角表示板を設置するなどの措置も必要です。

3-2. 【STEP2】警察官への報告

追突事故が起きたら、被害者であっても加害者であっても、110番通報をして警察に報告することが道路交通法で義務づけられています。「軽い事故だから」「相手が必要ないと言ったから」と警察に通報せずにいると、後日、相手が警察に届け出たことにより、通報しなかった側が「不申告罪」という罪に問われる可能性があります。

報告の際は、以下の情報を伝える必要があります。

交通事故が発生した日時や場所

死傷者の数、負傷者の負傷の程度

損壊した物、その損壊の程度

事故車両の積載物

交通事故について講じた措置

3-3. 【STEP3】実況見分への立ち会い

警察に事故を報告すると、警察が実況見分を行います。実況見分とは、事故状況を証拠化するため、事故前後や事故当時の車両の動きや車両の損傷状況などを記録する捜査です。警察が作成した実況見分調書は、その後の刑事事件や示談交渉の場面で重要な証拠になります。

実況見分は事故の直後に事故現場で、事故当事者が立ち会って行うのが基本です。被害者が救急搬送された場合は、被害者については後日実施します。実況見分に立ち会うときには、自分の記憶に基づき正確に説明することが必要です。実況見分調書の作成後は訂正できないため、事実と異なる点がある場合はその場で警察官に伝えましょう。

3-4. 【STEP4】相手の連絡先の確認

追突事故の被害者になった場合には、今後の損害賠償の交渉のため、加害者の氏名と電話番号などの連絡先を聞いておきましょう。病院で治療費がかかる場合、加害者が加入している保険会社に治療費を支払ってもらう必要があるため、自分の連絡先も伝えておくことが大切です。

3-5. 【STEP5】事故状況の記録と証拠の確保

事故直後に110番通報すると、警察が事故状況に関する証拠を確保しますが、警察が持つ証拠のすべてを事故当事者に見せてくれるとは限りません。そのため、事故当事者間での示談交渉を適切に進めるために、自分自身でも事故現場で証拠集めをしておくことが重要です。

特に、ドライブレコーダーがある場合には、上書き保存で消えないよう、その場で映像を保存しましょう。

また、目撃者がいるときは、その人に名前と連絡先を聞くのもよいでしょう。余力があれば、車両の損傷状況や事故現場の状況を写真撮影しておきます。

3-6. 【STEP6】保険会社への連絡

事故後は、できるだけ早く自分が加入している自動車保険会社に連絡します。また、相手側の保険会社名と連絡先、担当者名を確認しておくことも重要です。保険会社に報告しておけば、保険金請求や示談交渉の準備がスムーズに進みます。

3-7. 【STEP7】医療機関の受診

出血や骨折など外見上は大きなけががない場合でも、必ず事故当日か遅くとも翌日には医療機関で診断を受けてください。

追突事故では、事故直後には自覚症状がなくても、数日後に首や腰の痛みが出る「むち打ち」が多く見られます。事故から日を置いて受診すると、加害者側から「寝違えなど、事故とは別の原因で痛めたのではないか」などと言われ、示談交渉が難航する可能性があります。

医師から治療の指示を受けたら、指示どおりに通院や治療を続けましょう。自分の判断で中断すると、損害賠償請求で不利になるおそれがあります。

3-8. 【STEP8】後遺障害等級認定の申請

治療を続けても症状が回復しない場合には、後遺障害等級の申請を検討します。

具体的には、医師に後遺障害申請のための診断書を書いてもらい、そのほかの資料と併せて認定機関に提出します。

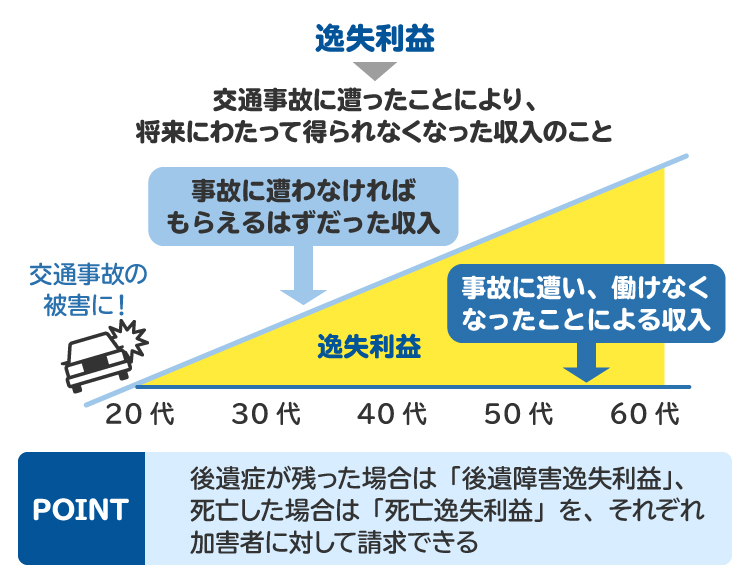

後遺障害等級が認定されると、等級に応じた慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。後遺障害の等級によって逸失利益(事故がなければ得られたはずの将来の利益)などの金額が大きく変わってくるため、わからなければ弁護士に相談して進めるのがよいでしょう。

3-9. 【STEP9】示談交渉

治療終了後、または後遺障害等級認定後に、加害者側の保険会社との示談交渉が始まります。

過失ゼロの追突事故は、被害者側の保険会社が示談交渉を代行してくれません。被害者側にも過失がある場合には示談交渉をしてくれる場合もありますが、保険担当者は法律の専門家ではありません。過失割合や後遺障害が争点になりそうな場合には、初期の段階で弁護士に相談するのがよいでしょう。

また、加害者側が低い示談金額を提示してきた場合でも、弁護士の介入により、適切な金額の示談金を受け取れる可能性が高まります。

3-10. 【STEP10】交通事故ADRや訴訟

示談が成立しない場合には、交通事故ADR(裁判外紛争解決手続)や民事訴訟によって解決を図ります。

交通事故ADRとは、裁判によらずに交通事故に関する紛争の解決を図る手続きです。裁判に比べてスピーディーかつ柔軟な解決が期待できます。「日弁連交通事故相談センター」や「交通事故紛争処理センター」などで利用できます。

それでも解決しない場合には、民事訴訟(裁判)に進みます。

3-11. 【STEP11】示談金や保険金などの損害賠償の支払い

合意の成立や判決などにより結論が出ると、加害者側から損害賠償金が支払われます。損害賠償額の決定以降は、特別な事情がない限り、加害者側にそれ以上の損害賠償請求はできなくなります。示談してよいかどうかの最終判断は、弁護士に相談しながら慎重に行いましょう。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

4. 追突事故で請求できる損害賠償の項目

追突事故に遭った場合、被害者は次の費目について損害賠償を請求できます。ただし、請求できる費目や金額は事案によって変わります。また、事故に関する資料をどれだけそろえられるかによっても異なります。金額や支払いの範囲について加害者側とトラブルになりそうな場合は、弁護士に相談すると安心です。

4-1. 修理費や代車費用

車の修理代のほか、修理中に必要な代車費用も、期間や車種が相当と認められる範囲で対象となります。

なお、車の時価(現在の価値)よりも修理費が高いときには、時価を基準に賠償額が決まる場合があります。たとえば車の修理費が130万円で、時価額が100万円の場合、請求できる賠償額は時価額の100万円までとなります。このように、車の時価に基づいた再取得費用を損害賠償金の上限とすることを「経済的全損」といいます。

4-2. 治療費

診察や検査、投薬、リハビリなど、追突事故によるけがの治療にかかった実費などが該当します。

4-3. 通院交通費

通院のためにかかった公共交通機関の実費やマイカー使用時のガソリン代、駐車料金などが該当します。タクシー代については加害者側との交渉が必要となるケースが多いでしょう。

4-4. 休業損害

けがで働けなかった期間の収入減少に対する補償です。給与所得者だけでなく、自営業者、主婦や主夫などの家事従事者にも認められます。

4-5. 逸失利益

後遺障害が残った場合、事故に遭わなければ将来得られたはずの収入や利益です。後遺障害等級や年齢のほか、後遺障害によって働く能力がどの程度失われたかを示す労働能力喪失率などをもとに算定します。

4-6. 慰謝料

精神的苦痛に対する補償です。慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」があり、後遺症や死亡の有無のほか、けがの程度などによって金額が決まります。

4-7. そのほかの必要費

けがを負った被害者に職業付添人や近親者による介護や介助が必要になった場合の付添看護費のほか、装具やコルセット代、住宅の改造費など、事案に応じて認められる場合があります。

5. 追突事故の慰謝料の相場は?

追突事故の被害に遭った場合、けがや後遺症に対して慰謝料を請求できます。慰謝料とは、事故によって生じた肉体的または精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償金です。

ただし、算定のために使う基準によっては、慰謝料の金額に大きな差が出ます。

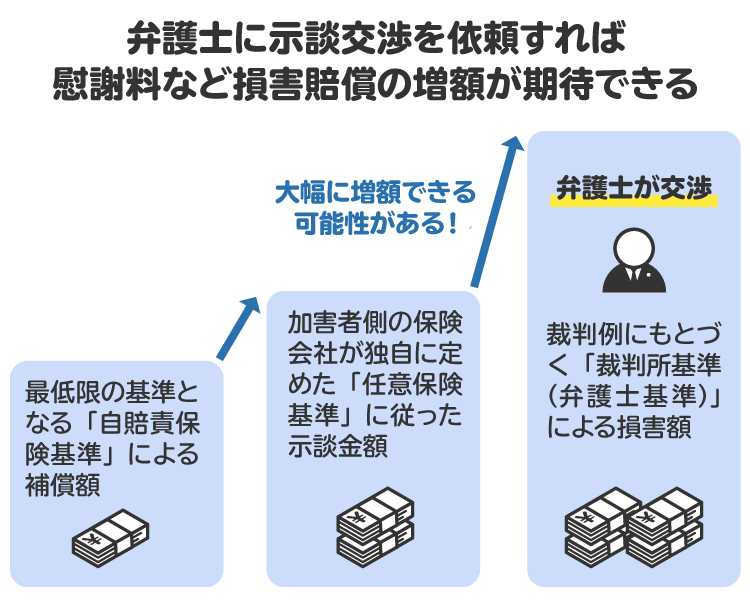

交通事故による賠償金の算定基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」の3つがあり、最も公正な金額を算出できるのが裁判所基準(弁護士基準)です。

裁判所基準(弁護士基準)は、過去の裁判例で認められた慰謝料の金額に基づいており、根拠に正当性があるほか、自賠責基準や任意保険基準よりも高額な金額を算出できます。弁護士に依頼すると、加害者側の保険会社との交渉で、この裁判所基準(弁護士基準)を使えるようになります。

なお、最も低い金額となるのが自賠責基準で、強制加入保険(自賠責保険)が定める最低限の補償額です。その中間が任意保険基準で、各保険会社が独自に定めている基準です。

ここでは裁判所基準(弁護士基準)を用いた場合の慰謝料額の相場を見ていきます。

5-1. 死亡慰謝料の相場|2000万円~2800万円

死亡事故の場合、被害者の年齢や立場により慰謝料の金額が変わります。被害者の立場と属性別の慰謝料額の相場は次表のとおりです。

被害者の立場および属性 | 慰謝料額の相場 |

|---|---|

一家の生計を支えていた人 | 2800万円 |

専業主婦や専業主夫、配偶者など、 | 2500万円 |

そのほか(子や高齢者など) | 2000万円~2500万円 |

一方、自賠責保険基準の場合は、被害者自身の慰謝料を400万円とし、これに請求権をもつ遺族の数などに応じて550万円から950万円が加算されます。

5-2. 後遺障害慰謝料の相場|110万円~2800万円

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級によって変わります。後遺障害等級別の慰謝料額の相場は次表のとおりです。

後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 裁判所基準 (弁護士基準) |

|---|---|---|

第1級 (最重度) | 1150万円 | 2800万円 |

第2級 | 998万円 (要介護の場合は1203万円) | 2370万円 |

第3級 | 861万円 | 1990万円 |

第4級 | 737万円 | 1670万円 |

第5級 | 618万円 | 1180万円 |

第6級 | 512万円 | 1180万円 |

第7級 | 419万円 | 1000万円 |

第8級 | 331万円 | 830万円 |

第9級 | 249万円 | 690万円 |

第10級 | 190万円 | 550万円 |

第11級 | 136万円 | 420万円 |

第12級 | 94万円 | 290万円 |

第13級 | 57万円 | 180万円 |

第14級 (むち打ちなど) | 32万円 | 110万円 |

追突事故で特に多いけがは「むち打ち」です。むち打ちは強い痛みやしびれ、頭痛などが長く続くにもかかわらず、レントゲンやCT、MRIといった画像検査では異常が見つかりにくいという特徴があります。

そのため、後遺障害として認定すべきかどうかが争点になるケースがよくあります。争われることが予想される事案では、事故直後からの身体の状況について詳細に証拠化するなどして、適切な後遺障害等級の認定獲得をめざします。

なお、むち打ちで認定される可能性がある等級は12級および14級ですが、実際に認定されるのは14級がほとんどです。

5-3. 入通院慰謝料の相場|軽傷は19万円程度~、重傷は28万円程度~

入通院慰謝料はけがの程度と、入通院にかかった期間をもとに算出します。たとえば、むち打ちなど軽傷の場合の入通院慰謝料は、裁判所基準(弁護士基準)では次のようになります。

【入院を伴った場合の慰謝料の相場】

・入院期間1カ月:35万円

・入院期間2カ月:66万円

・入院期間3カ月:92万円

【通院治療した場合の慰謝料の相場】

・通院期間1カ月:19万円

・通院期間2カ月:36万円

・通院期間3カ月:53万円

これに対し、自賠責保険基準では「1日あたり4300円×実治療日数×2」で算出します。たとえば、通院期間1カ月(実治療日数8回)の場合は4300円×8×2=6万8800円となり、裁判所基準の19万円と比べるとかなり低い金額となります。

保険会社から提示された金額が安いと感じたときには、弁護士に相談することで、より適切な金額の慰謝料を受け取れる可能性があります。

6. 追突事故の被害者が、示談交渉の際に注意すべきポイント

示談交渉は、被害者が適正な補償を受けられるかどうかを左右する重要な場面です。にもかかわらず、追突事故の被害者は、早期解決を望むあまり、安易に示談に応じてしまうことが考えられます。一度成立した示談は、原則としてあとから覆すことはできません。後悔しないよう、示談交渉の際には次の4点に注意しましょう。

事故現場で示談を提示されても応じない

【重要】被害者側に過失がない場合、保険会社に示談交渉を代行してもらえない

保険会社の提示する示談金額は低いことが多い

加害者が任意保険に加入していない場合、加害者本人との示談交渉が必要になる

6-1. 事故現場で示談を提案されても応じない

事故直後、加害者やその家族から「ここ(事故現場)で示談をしてほしい」と持ちかけられるケースがあるかもしれません。しかし、特にむち打ちの場合、時間が経ってから症状が出てくる場合も少なくありません。また、慰謝料の金額は、入通院期間で変わるため、事故現場で正確な金額を計算することは不可能です。

それにもかかわらず事故現場で示談をしてしまうと、あとから症状が出た場合に十分な治療費や慰謝料を請求できなくなるおそれがあります。医師の診断を受け、けがが完治するか症状固定(これ以上治療を続けても症状改善が見込めないと判断される状態)となるまでは示談すべきではありません。

6-2. 【重要】被害者側に過失がない場合、保険会社に示談交渉を代行してもらえない

被害者に過失がある場合には、被害者が加入している保険会社が示談交渉を代行できます。しかし、追突事故では、たとえば信号待ちで停車中に後続車が追突してきた事案のように、被害者に過失がまったくない事案も多くあります。

このような事案では、被害者側の保険会社は示談交渉を代行できません。そのため、被害者自身が加害者側の保険会社と直接やりとりしなければなりません。専門知識がない被害者が交渉を進めた場合、提示額が低いことに気づかないまま示談してしまうなど、思わぬ不利益を被る可能性があります。

6-3. 保険会社の提示する示談金額は低いことが多い

加害者側の保険会社が示す金額は、自賠責保険で定められた自賠責保険基準か、各保険会社が独自に定める任意保険基準をもとに計算されていることが多いです。

弁護士が交渉に使う裁判所基準(弁護士基準)と比べて、特に慰謝料の金額が低額になっているケースが多く見られます。たとえば、けがの程度が重い場合や入通院期間が長引いた場合にその差は大きくなります。示談金の提示金額について疑問に感じたときは、弁護士に相談するのがよいでしょう。

6-4. 加害者が任意保険に加入していない場合、加害者本人との示談交渉が必要になる

加害者が任意保険に入っていない場合には、示談交渉は加害者本人と直接行わなければなりません。この場合、加害者本人が賠償金の支払いに応じない、分割払いを求めてくる、経済的に払えないといった問題が生じやすく、交渉は難航します。被害者自身で対応するのは負担が大きいため、弁護士に相談してサポートを受けるのが望ましいでしょう。

7. 追突事故の被害者が弁護士に相談するメリット

追突事故の被害者にとって、弁護士への相談または依頼にはさまざまなメリットがあります。

まず、慰謝料や休業損害などの損害賠償額を正確に計算してくれます。特に慰謝料については裁判所基準(弁護士基準)を用いることにより、加害者側の保険会社に適切な金額を請求できます。

次に、治療経過が不自然である、あるいは資料が不十分であるなどの理由で、適切な後遺障害等級が認められない事態を回避できるのもメリットです。治療中から治療の進め方について相談したり、診断書や検査結果を準備したりできます。

さらに、弁護士に依頼して加害者側との示談交渉を一任することで、精神的な負担が大きく減ります。加害者が任意保険に加入していない場合や、過失割合などで交渉が難航する場合でも、弁護士であれば適切な知識と経験をもとに、被害者自身に代わって対応してくれます。

もし自身が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、自己負担なく弁護士に依頼できる可能性があります。まずは、加入している保険会社に確認してみてください。追突事故に関する不安があれば、早めに弁護士に相談することで適正な補償と安心につながります。

8. 追突事故に関してよくある質問

Q. 軽い追突事故でも病院に行ったほうがいい?

軽い追突事故で多く見られるけがはむち打ちです。事故直後は痛みを感じなくても、しばらくしてから首や腰の痛み、しびれなどが出て、徐々に悪化するケースもあります。そのため、外見上は異常がなくても、必ず病院で検査を受けることが大切です。

Q. 追突事故の示談交渉は自分でやってもいい?

示談交渉を自分ですることは可能です。

しかし、保険会社から提示された示談金額が妥当かどうかを判断するためには専門的な知識が必要です。また、弁護士に依頼しない場合には、最も高額となる裁判所基準(弁護士基準)で慰謝料を算定できないため、示談金額が不適切に低額になる可能性もあります。適切な金額で示談したい場合には、弁護士に相談するのがよいでしょう。

Q. 被害者がシートベルトをしていなかったため大けがをした場合、損害賠償は減額される?

交通事故で損害が生じた原因が被害者側にもある場合には、加害者側から受け取れる損害賠償が減額される可能性があります。これを「過失相殺」といいます。過失相殺によって損害賠償金がどの程度減額されるかは、事故の状況や被害者側の事情などにより異なります。

Q. 追突事故の加害者が問われる責任は?

追突事故を起こした加害者は、大きく分けて「刑事責任」「民事責任」「行政上の責任」を負います。

まず刑事責任としては、安全運転義務違反などによる自動車運転過失致死傷罪(7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)、救護義務違反や報告義務違反(いわゆるひき逃げ。10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)などの犯罪が成立する場合があります。

次に、民事責任としては、被害者に対して治療費や慰謝料などの損害賠償を支払う義務を負います。損害賠償額は、示談交渉や訴訟を通じて決まるのが一般的です。

さらに行政上の責任として、人身事故の場合には運転免許に違反点数が加算され、一定の累積点数に達すると免許停止や取り消し処分を受ける場合もあります。

なお、事故を起こしたときに飲酒運転であった場合には、免許取消処分となる可能性が高くなります。

9. まとめ 追突事故後の対応に不安がある場合は弁護士に相談を

追突事故は発生件数が多く、比較的軽い事故と思われがちですが、むち打ちなど長引くけがにつながることも少なくありません。追突事故によるけがや後遺障害が認められた場合、加害者側に慰謝料などを請求できます。

しかし、事故直後の対応を誤ると、治療を途中で中断せざるを得なくなったり、適切な金額の賠償を受け取れなくなったりする可能性もあります。特に過失割合が10対0の場合には、被害者側の保険会社が示談を代行できず、自分で対応しなければなりません。

交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、適正な賠償金額を算定したうえで、法的知識や経験に基づいてスムーズに示談交渉を進めてくれます。追突事故後の対応や示談交渉に不安がある場合は、早めに弁護士に相談しましょう。

(記事は2025年11月1日時点の情報に基づいています)

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す