目 次

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す

交通事故トラブルに強い

弁護士を探す

1. もらい事故でも弁護士特約(弁護士費用特約)は使える?

弁護士費用特約とはどんなものなのか、もらい事故の際に利用できるのかについて、解説します。

1-1. 弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を支払ってくれる、保険のオプション契約のことです。かつては自動車保険に付帯するのが主でしたが、今では火災保険や日常損害賠償責任保険など、さまざまな保険に付けることができます。

交通事故を対象とした保険では、交通事故の損害賠償請求の際に利用可能で、弁護士への相談料、着手金、成功報酬、日当などが保険から支払われます。家族が加入している保険の弁護士費用特約を利用できるケースもあります。

1-2. もらい事故でも弁護士費用特約は利用できる

「もらい事故」は法律用語ではありませんが、一般的に加害者に100%の過失があり、被害者にはまったく過失がない事故を指します。たとえば、一方的に追突された事故や、相手の赤信号無視によって起こった事故などが典型です。

もらい事故も当然、損害賠償請求の対象となるため、弁護士に損害賠償請求の代行を依頼する際には、保険の弁護士費用特約を使うことができます。

2. もらい事故の被害者が弁護士費用特約を使うべき理由

もらい事故に遭った場合に、保険の弁護士費用特約を使ったほうがいい理由は主に3つあります。

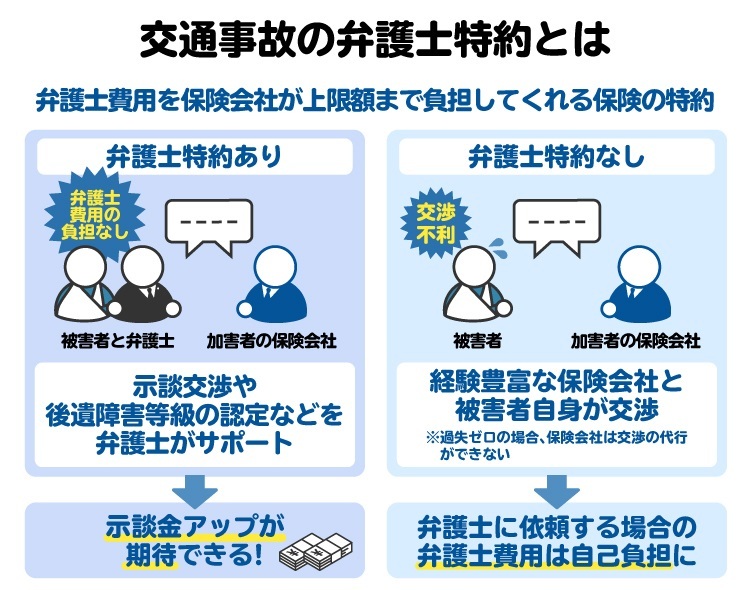

2-1. 保険会社に示談交渉を依頼できない

もらい事故の最大の難点は、自分が加入している保険会社の示談代行サービスが利用できず、被害者が自分で加害者や加害者側の保険会社と直接やりとりをする必要がある点です。これは弁護士法72条で、弁護士でない者が報酬を得る目的で他人の法律事件に関して和解交渉などを行ってはならない、と定められているためです。

保険会社の示談代行サービスはそもそも、過失の程度にかかわらず、同法に違反している可能性がありました。しかし、1970年代から80年代にかけて、当時の日弁連(日本弁護士連合会)と保険会社が繰り返し協議し、過失が生じる案件では、被害者も保険を使うことが前提となるため、「保険会社の自らの業務」として示談代行ができると整理し、協定しました。

一方で、加害者に100%過失がある事故では、被害者には賠償責任が生じないため、被害者の保険を使う余地がないことから、その保険会社も「自らの業務」として介入できないという整理をしました。そのため、被害者に過失のない事故では、保険会社が示談を代行することができないのです。

しかし、交渉のプロである保険会社を相手に、被害者が自ら交渉して主張を通すのは非常に困難です。弁護士特約を利用すれば、弁護士が法律知識に基づいて加害者側との示談交渉を進めてくれます。

2-2. 適正額より少ない賠償金を提示されることが多い

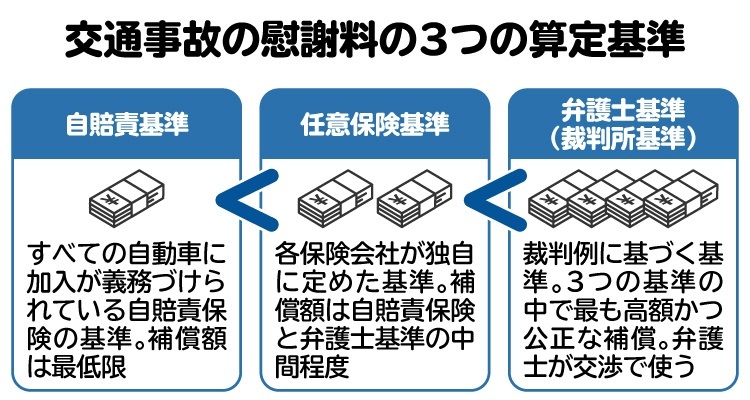

交通事故の賠償基準は大きく分けて、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つがあります。

【自賠責保険基準】自賠責保険会社が定めている基準。自賠責保険は法律で加入が義務づけられている

【任意保険基準】保険会社が独自に定めている社内基準。

【弁護士基準(裁判所基準)】裁判所などで多く用いられる計算式や考え方の総称。弁護士に依頼した場合には、弁護士基準を用いて慰謝料などの賠償金を算定する

過失割合が大きい場合など一部の例外を除き、実際にもらえる賠償金額は「自賠責保険基準≦任意保険基準<弁護士基準(裁判所基準)」の順に大きくなります。もちろん事案によってさまざまですが、裁判所基準の金額を100%とすると、自賠責保険基準が60%から70%、任意保険基準が70%から80%といったイメージです。

加害者側の保険会社が提示するのは、自賠責保険基準か任意保険基準に沿った金額です。一度相手から提示された金額で書類に署名押印をしてしまえば、示談契約が成立してしまい、もっと払ってほしいと思ってもあとから変更できません。合意前に弁護士に相談し、提示された金額が適正かを確認する必要があります。

2-3. 弁護士費用特約を使ってもデメリットはない

弁護士費用特約を利用したからといって、保険等級が下がって保険料が上がるなどのデメリットはありません。そのため、特約を利用できるのであれば、利用するに越したことはありません。少なくとも加害者側の賠償額の提示があった時点で法律相談をすべきです。

3. もらい事故の被害者が弁護士費用特約を使うメリット

もらい事故の被害に遭った際、弁護士費用特約を使うと以下のようなメリットがあります。

弁護士費用の負担を大幅に抑えられる

損害賠償の増額を期待できる

示談交渉や訴訟などの手続きを代行してもらえる

後遺障害等級の認定の申請をサポートしてもらえる

3-1. 弁護士費用の負担を大幅に抑えられる

保険会社の弁護士費用基準に従っている法律事務所であれば、実費以外の弁護士費用の自己負担はゼロになるケースがほとんどです。ただし、加入している保険の補償内容や、実際に依頼した法律事務所で発生する弁護士費用の額によって異なることがあります。

3-2. 損害賠償の増額を期待できる

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼すると、受け取れる損害賠償を増額できる可能性があります。

代表的な交通事故の損害賠償として、以下の5つの損害項目が挙げられます。

治療費:病院や接骨院で実際に発生した治療費、施術費など

入通院慰謝料:入院や通院の期間、実際の治療日数に応じて得られる慰謝料

休業損害:事故の影響で仕事を休んだ期間に応じて得られる賠償金

後遺障害慰謝料(死亡慰謝料及び近親者慰謝料):後遺障害や死亡により発生する慰謝料

後遺障害逸失利益(死亡逸失利益):後遺障害により将来働けなくなったり、収入が下がったりすることを想定した賠償金

金額が明確な治療費を除き、ほかの項目は金額に幅があります。弁護士に依頼すれば、いずれも弁護士基準(裁判所基準)で請求してもらえるため、損害賠償の増額が期待できます。また、上記の項目以外に、被害者本人の介助や看護が必要となった際の付添看護費用や入院雑費、葬儀費用など、多岐にわたる損害賠償も漏れなく請求してもらえます。

3-3. 示談交渉や訴訟などの手続きを代行してもらえる

交通事故の損害賠償について、加害者側との示談交渉がまとまらない場合は、紛争処理センターや弁護士会などでの話し合いによるADR(裁判外紛争解決手続)、裁判所での訴訟などを通して解決します。

いずれの手続きでも、自分の主張をまとめた書面や医療記録などを整理して出す必要があります。弁護士費用特約を使えば、損害賠償請求に必要な手続きを弁護士に代行してもらえます。複雑な手続きに時間や手間を取られる必要がなくなり、労力やストレスが軽減されます。

3-4. 後遺障害等級の認定の申請をサポートしてもらえる

後遺障害等級とは、交通事故によるけがの後遺症を、症状の種類や重さによって分類したものです。1から14の「等級」に分けられ、各等級はさらに各「号」に分類されます。後遺症が重いほど等級は小さくなります。事故の被害者の方に多い首や腰のむち打ちは14級9号に分類されます。

後遺障害等級の認定を受ける際は、所定の医療記録や後遺障害診断書などを添付して自賠責保険会社に申請します。加害者側の保険会社に申請の手続きを依頼することも可能で、これを「事前認定」と言います。一方、被害者側が自賠責保険会社に直接申請することを「被害者請求」と呼びます。

後遺障害等級は、後遺障害慰謝料と逸失利益の金額を計算する際に重要なもので、等級によって賠償額が1ケタ変わることもあります。そのため、適切な後遺障害等級を認定してもらうことが大切です。

しかし、後遺障害認定に精通していない医師が後遺障害診断書を誤って記載したり、提出すべき記録が漏れていたりすると、正確な情報が自賠責保険会社に伝わらず、実際の症状よりも軽い等級が認定されてしまうおそれがあります。弁護士に依頼して申請のサポートを受けることで、等級認定の結果が大きく変わることがあります。

弁護士である筆者も、後遺障害の異議申し立てなどにより結果が変わった経験は数多くあります。たとえば、弁護士が入る前は後遺障害に該当しないと判断されていた依頼者が、異議申し立てにより足関節のテスト結果の記載が誤っていることが認められ、10級11号と認定されました。これにより、当初の提示額が数十万円だった賠償金を千数百万円まで増額することに成功しました。

後遺障害認定の有無や等級で賠償額は非常に大きく変わるため、弁護士に後遺障害認定の申請をサポートしてもらうことは大切です。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

4. もらい事故で弁護士費用特約を使うべきタイミング|なるべく早いほうがよい理由

加害者側の保険会社とのやりとりで特に問題がないように思える場合でも、一度は弁護士に法律相談をしたほうがいいと言えます。相談料は弁護士費用特約で支払われ、事故発生後から解決にいたるまで、いつでも使えます。

交通事故の賠償はかなり難しい問題が絡むケースが多く、あとから取り返しがつかないことも少なくありません。

たとえば、筆者が弁護士として経験したなかには、以下のようなケースがあります。

【失敗ケース①通院せず、慰謝料減額】

通院頻度が慰謝料に直結すると知らず、けがで痛みがあるにもかかわらず、通院せず無理に仕事に通い、慰謝料を大幅に減額されてしまった。

【失敗ケース②接骨院の施術費用が認められず】

整形外科にまったく通わずに接骨院ばかりに通っていたが、あとで受診した整形外科から「自分は接骨院の通院を認めていない」と言われ、保険会社から支払い済みの接骨院の施術費用全額の返還を求められた。

【失敗ケース③MRI検査をすぐに行わず、事故とけがの因果関係を否定】

事故後すぐに撮っておくべきだったMRIを医療機関が撮影せずに1年が経ち、症状固定(これ以上の治療を続けても症状の改善が見込めない状態)になったあとにやっと撮影したところ、異常が認められた。しかし、事故から長期間経過してしまったため、事故とけがの因果関係が認められないと指摘された。

いずれも早期に法律相談をしていれば回避できたケースでした。依頼者の方は「自分は事故が初めてでわからなかった」「相手の保険会社はプロだから自分に教えてくれると思っていた」「質問したが大丈夫だと言われた」などと話していました。加害者側の保険会社の言うことをうのみにし、自分一人で判断することは避けるべきです。

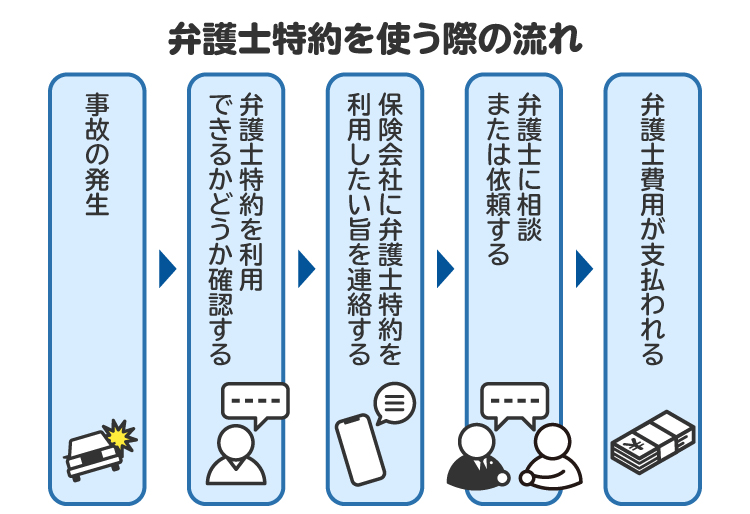

5. もらい事故の弁護士費用特約の利用の流れ

もらい事故に遭って弁護士費用特約を利用する場合、以下のような流れで進めます。

5-1. 【STEP1】弁護士費用特約を利用できるかどうか確認する

保険証券の特約欄に、弁護士費用特約を使えるかどうかの記載があります。「法律相談特約」など、法律相談だけを受けられる紛らわしい名称の特約もあるため、注意が必要です。

自動車保険のほかに、火災保険や建物・家財保険、日常生活賠償責任保険などにも弁護士費用特約が付いている場合があるので、確認してください。

5-2. 【STEP2】保険会社に弁護士費用特約を利用したい旨を連絡する

事故に遭った場合、仮に自分に過失がなくとも、加入している保険会社の窓口に連絡します。保険会社に尋ねれば、自分の事故に弁護士費用特約を使用できるかや、利用方法などについて案内してもらえます。

5-3. 【STEP3】弁護士に相談または依頼する

弁護士費用特約の場合は、依頼する弁護士を自分で選ぶことができます。保険会社から紹介されることもありますが、自分で信頼できると思う弁護士に依頼することが肝心です。

法律事務所に法律相談の予約を入れ、相談後にその弁護士が信頼できると思ったら、依頼の手続きに移ります。契約書や委任状などを取り交わせば、弁護士への依頼が完了します。

5-4. 【STEP4】弁護士費用が支払われる

交通事故の場合、弁護士費用は保険会社から弁護士に直接支払われることがほとんどです。交通事故以外を対象とした弁護士費用特約では、依頼者の方が費用を立て替えたあとに保険会社から還付を受けることが多いようです。支払いについて不安があれば、しっかりと保険会社に確認してください。

6. もらい事故で弁護士費用特約を使う際の注意点

もらい事故に遭って弁護士費用特約を利用する場合、以下のような点に注意が必要です。

6-1. 弁護士費用特約を使えないケースがある

以下のようなケースでは、弁護士費用特約が使えないことがあります。

自分に故意または重大な過失がある事故の場合

地震や津波などの異常事態によって事故が発生した場合

業務中や通勤中の事故の場合

事故の相手が被保険者の親族(配偶者・父母・子など)の場合

事故に遭った日よりあとに弁護士費用特約に加入していた場合

交通事故保険の保険料を支払っていたと思っていたが、実は失効していた場合

車の運転者だけでなく歩行者にも適用されるのかなど、保険が適用される対象や事案は、保険会社や契約内容によってさまざまです。細かいところでは、交渉段階で医師の鑑定意見書の費用を出せる保険会社もあれば、裁判になった場合にしか出せない保険会社があったりと、保険会社によって対応が違います。契約時に確認しておくことが大切です。

6-2. 信頼できる弁護士を自分で探す

弁護士費用特約を利用すると、保険会社が弁護士を紹介してくれることがあります。弁護士を自分で探す手間は省けますが、必ずしも自分と相性がいいとは限りません。依頼前に直接相談をして、自分の話をきちんと聞いてくれるか、安心して任せられるかといった視点で選びましょう。

疑問を感じるようであれば、自身で信頼できる弁護士を探すことをお勧めします。

6-3. 補償される弁護士費用には上限がある

弁護士費用として、300万円程度の補償上限額が設定されていることが一般的です。上限を超える部分を請求しない事務所と、超える部分を被害者に請求する事務所があります。

弁護士費用特約では、日弁連と保険会社が作成した「日弁連LAC(リーガル・アクセス・センター)基準」に沿って弁護士費用が支払われます。しかし、最近ではLACの報酬基準が低すぎるとして受任を断ったり、法律事務所の基準との差額を被害者に請求したりする法律事務所もあるようです。事前に確認するようにしてください。

6-4. 事故後に加入した弁護士費用特約は使えない

弁護士費用特約を利用するには、事故発生前から加入しておく必要があります。事故に遭ってから慌てて入っても、その事故では利用できないため注意が必要です。

7. もらい事故で弁護士費用特約が使えない場合の対処法

弁護士費用特約が利用できなくても、損害賠償請求は弁護士に依頼したほうがいいケースが少なくありません。弁護士費用がかかったとしても、損害賠償の増額が期待できるからです。

弁護士費用の支払いが厳しい場合は、着手金がかからない法律事務所や、後払いや分割払いが可能な事務所を選ぶという選択肢もあります。収入が少ない場合は、国が設置している「日本司法支援センター 法テラス」を利用するという方法もあります。

8. もらい事故と弁護士費用特約に関してよくある質問

Q. もらい事故でけががない場合でも、弁護士費用特約は使える?

けがのない交通事故、いわゆる物損事故の損害賠償請求を依頼する場合も、弁護士費用特約は使えます。ただし、軽微な事故の場合は修理代などがもともと少額のため、弁護士が交渉に入っても賠償額はあまり増えないかもしれません。

Q. 弁護士費用特約を使うと、保険等級が下がる?

弁護士費用特約を使用しても、保険等級には影響しません。

Q. もらい事故で弁護士費用特約が使えないケースはある?

契約内容によっては、保険が適用される対象や場面が限定されることがあります。また、自分に故意や重大な過失がある事故の場合は使えないことがあります。保険会社への確認が必要です。

Q. 加害者側の保険会社に弁護士費用特約の利用を嫌がられたら、どうすればいい?

加害者側の保険会社は、こちらが弁護士を選任するかどうかに意見できる立場ではありません。ただ、弁護士がついたことで賠償額が大きくなることを恐れ、逆に交渉が難航することがあります。そのため、まずは弁護士費用特約を利用して弁護士に相談し、弁護士をつけたほうが有利かどうかを検討することをお勧めします。

9. まとめ もらい事故に備えて保険の弁護士費用特約に加入を

自分に過失のないもらい事故では、加入している保険会社の示談代行サービスを利用することができません。慰謝料などについて加害者や加害者側の保険会社と自分で交渉するのは非常に難しく、負担も強いられます。

保険の弁護士費用特約に加入していれば、費用負担ゼロもしくは少額で弁護士に相談や依頼ができます。弁護士に交渉してもらうことで損害賠償を増額できる可能性があります。

特約を利用するデメリットはほとんどないため、もらい事故の場合は積極的に弁護士特約を利用しましょう。

(記事は2025年11月1日時点の情報にもとづいています)

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す