目 次

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す

交通事故トラブルに強い

弁護士を探す

1. 物損事故とは? 人身事故との違いは?

交通事故は、物損事故と人身事故の2種類に分けることができます。

物損事故とは、死傷者がおらず、車両などの物が破損するだけの事故を指します。一方、死傷者がいる場合は人身事故として扱われます。

物損事故のよくある事例としては、車同士が衝突したが車体が傷つくだけで済むような事故や、ハンドル操作などを誤り、電柱やガードレール、壁などに接触してしまう自損事故などが挙げられます。

人身事故と違い、物損事故の場合は刑事処分や行政処分の対象になりません。ただし、飲酒、速度超過、無免許などの違反行為があった場合は対象となります。

損害賠償は、物損事故、人身事故ともに請求できますが、物損事故では原則的に慰謝料の請求はできません。

また、自動車保険についても、任意保険はどちらの事故も補償の対象となりますが、自賠責保険は人身事故による被害者の救済が目的であるため、物損事故は補償の対象外です。

このように、物損事故と人身事故には明確な違いがあります。

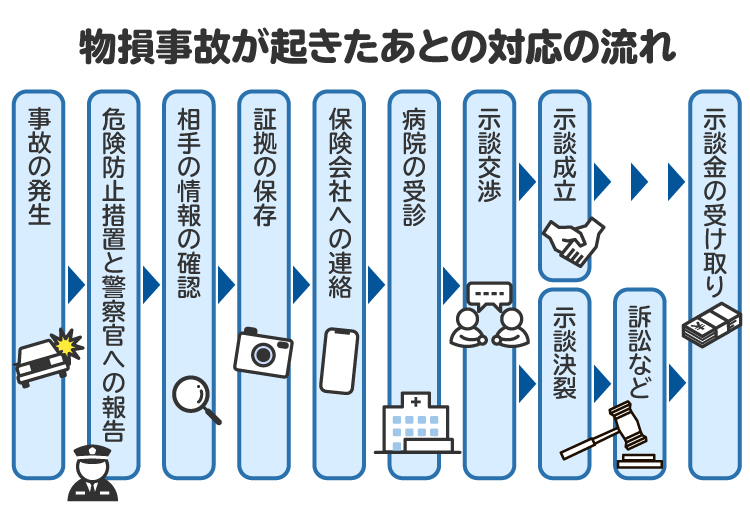

2. 物損事故が起きたあとの対応の流れ

物損事故が起きたら、以下のような流れで対応を進めます。

2-1. 危険防止措置と警察官への報告

道路交通法では、事故が起きた際の対応として「危険防止等措置義務」が規定されています。物損事故が起きてしまった際にも、この規定に沿って対応する必要があります。

交通事故が発生したら、まずはただちに車の運転を停止し、道路上の危険を防ぐための措置をとらなければいけません。車両を道路脇に移動する、三角表示板を設置するなどの危険防止措置をとってください。

次に、どのような状況の事故であっても、交通事故を起こしたのであれば警察に連絡する必要があります。なぜなら、道路交通法に「警察官への報告義務」が規定されているからです。人身事故に限らず、物損事故を起こしたときにも、ただちに警察官に交通事故の発生や状況について報告してください。

2-2. 相手の情報の確認

交通事故の被害にあった際は、加害者にあたる事故の相手の情報を必ず記録してください。保険金や損害賠償を受け取るためにも、加害者の情報は必須です。

通常は事故直後に警察官を呼べば、警察官が必要な加害者情報をすべて確認してくれるため心配はいりません。ただし、加害者が警察官の到着前に逃走してしまう可能性もあるため、加害者に不審な動きがあったり、逃走が疑われたりする場合は、自分で加害者の情報を確認しておくことをお勧めします。

確認すべき情報は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、保険会社などです。可能であれば車両ナンバーや運転免許証をスマートフォンで撮影しておくことで、後々に十分な情報が得られることとなります。

2-3. 証拠の保存

交通事故が起きたら、事故状況を客観的に記録し、証拠を収集することが重要です。

具体的には、デジカメやスマートフォンのカメラで事故現場全体や被害物件の損傷部分を撮影しましょう。また、信号の有無、一時停止、どちらが優先道路だったかといった現場の状況をメモに残しておくことも大切です。

こうした証拠を残しておくと、のちの損害賠償請求の際に役立つことがあります。

2-4. 保険会社への連絡

自分や相手が任意保険に加入している場合は、物損事故の発生を双方の保険会社に連絡して状況を伝えることで、保険が利用可能であるか確認できます。

通常、任意保険には示談代行サービスがついているため、任意保険会社の担当者が代わりに交渉をしてくれます。保険が適用できる場合には、事故の相手とのやりとりや示談交渉などを保険会社に任せることができます。

また、賠償金の支払いが必要な場合にも、保険会社から直接支払ってもらうことが可能です。もし、加入している保険会社に一切連絡せずに車を修理してしまうと、あとから保険会社に修理費用を請求しても支払いを拒否されてしまうケースがあるので、必ずあらかじめ保険会社に連絡するようにしてください。

なお、物損事故の場合は自賠責保険を利用することができないため、注意が必要です。

2-5. 病院の受診(少しでも痛みや違和感があれば)

警察や保険会社から物損事故と判断されると、「物損事故だから治療費は自己負担になるのではないか」と考え、痛みがあっても病院を受診しない人が少なくありません。

しかし、事故によって明らかに身体に異常が出ている場合や、あとから痛みや不調が出てきた場合は、物損事故として処理されたあとでも、人身事故に切り替えることができます。物損事故だからといって、けがや体調不良を我慢して通院しないでいると、損をする可能性があるため、きちんと受診し、通院することをお勧めします。

ただし、事故後、時間が経ってから病院を受診すると、事故との因果関係を疑われ、治療費や慰謝料を支払ってもらえないおそれもあります。物損事故でも早めに病院に行き、診察や検査を受けて、異常がないか確認してもらうことが大切です。

2-6. 示談交渉

請求すべき損害額が確定したあとは、自分が被害者の場合は相手の保険会社に請求します。もし加害者が保険未加入の場合は加害者本人に請求することになります。

自らにも過失があり、任意保険に加入している場合には、相手との交渉は保険会社に任せることもできますが、一方、過失がない場合は保険会社に示談代行をしてもらうことができないため、自力で交渉するか、弁護士に依頼して示談交渉を代行してもらうことになります。

また、自分が被害者で、加害者側の保険会社から賠償金の提示があった場合にも、契約している保険会社に示談代行を依頼せず、自分で対応することが多いかと思います。そのような場合は、相手は豊富な経験から、少しでも被害者側の過失割合を大きくして示談金を少なくしようと交渉してくる可能性は十分にあります。

保険会社と直接交渉する場合には、損害の内容や、双方の事故責任割合である過失割合などが争点となるため、できる限り弁護士への相談を検討すべきです。

2-7. 訴訟など(示談決裂の場合)

示談交渉がまとまらない場合は、調停や訴訟手続きなど別の手段で解決を図ることになります。

その場合、複雑な手続きや法律の専門知識が必要になることが多いため、専門の弁護士に依頼して代理人として対応してもらうことをお勧めします。代理人弁護士に適切な対応を取ってもらうことで、訴訟などを有利に進めることができます。

2-8. 示談金の受け取り

損害賠償について双方が合意または和解することができれば、示談成立です。示談書に署名捺印し、賠償金が支払われて終了となります。

3. 物損事故が起きたあと、警察を呼ばなかったらどうなる?

物損事故のなかには、目立った傷やわかりやすい被害がないといった軽微な事故も少なくありません。しかし、被害の程度にかかわらず、交通事故を起こした場合には警察への報告義務があります。当事者同士の話し合いだけで済まそうとはせず、必ず警察に通報し、事故の状況を報告しておかねばなりません。

もし警察に届け出なかった場合には、以下のようなリスクが考えられます。

3-1. 交通事故証明書が発行されず、保険金がスムーズに支払われない

交通事故証明書とは、交通事故が発生したという事実を証明する公的な書類で、事故の日時や場所、当事者の氏名や住所、車両番号などが記載されています。各都道府県の自動車安全運転センターが、警察から提供された資料にもとづいて発行するため、万が一警察への事故報告を怠ると、警察が事故を把握できず、交通事故証明書が発行されません。

交通事故による修理費用などは、本来であれば保険会社からの保険金で補償を受けられますが、交通事故証明書がない場合、保険会社に対して交通事故の発生を証明できません。その場合、保険会社は保険金の請求を受け入れず、支払いを拒否するのが一般的です。加害者が任意保険に加入していたとしても、被害者はその保険会社から補償を受けられないおそれがあります。

また、自身のために傷害保険や車両保険に加入していても、やはり交通事故証明書がないと保険金の支払いを拒否されてしまいます。

保険を利用できなくなる可能性があるため、損害が大きいときはもちろん、自損事故で車両の損傷のみだったとしても、物損事故が発生した場合には必ず警察に届け出るようにしてください。

3-2. 道路交通法違反により、刑事罰の対象になる

物損事故か人身事故かにかかわらず、交通事故が発生したら、車を運転していた人には警察へ報告する義務があると道路交通法で定められています。そのため、事故後に警察への連絡を怠った場合は、道路交通法違反により、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。

この義務は、物損事故を起こした加害者だけでなく、被害者にも課されています。自分が被害者であっても、警察に報告しなければ義務違反に問われる可能性があるため、十分に注意が必要です。

4. 物損事故の賠償金とは?

物損事故で、被害者が加害者に請求できる賠償金について解説します。

4-1. 物損事故の賠償金の主な内訳

事故の被害者には、加害者に対して損害賠償を請求する権利があります。物損事故の場合、相手に対して主に次のような損害賠償請求をすることが可能です。

修理費用(買替費用)

代車費用

評価損(格落ち損)

レッカー代

積荷の破損、携行品費用

休車損害

それぞれの項目について、以下で詳しく説明します。

【修理費用(買替費用)】

被害車両の修理が可能な場合には、車両本体の修理にかかった費用を請求できます。ただし、修理費用が妥当でないと判断された場合には認められないので、事故との因果関係には注意が必要です。

また、修理費用が事故前の車両の時価相当額を上回る場合にも認められません。修理できないほど損傷が激しいケースや、修理費が買い替えの費用などを上回ってしまうケースは「全損」として扱われ、その場合は車の買替費用を請求することとなります。

なお、全損になった場合でも買替費用を全額請求できるわけではなく、あくまでも事故前の車両の時価に相当する金額を、賠償金として受け取れるケースが一般的です。

【代車費用】

事故による修理や買い替えのため車両が使用できない期間において、代車を使用した際には、相当な範囲に限りレンタカー料金などの代車使用料が損害賠償として認められます。

代車の必要性は、使用目的が仕事や通院など生活に不可欠であれば、一般的には認められます。一方、レジャーや趣味が主な使用目的であったり、公共交通機関を利用しても特に不都合がなかったりする場合は、代車の必要性が認められない可能性があります。

なお、代車ではなく、公共交通機関を代替の交通手段にした場合には、電車やバスの利用料金を損害賠償として請求することが可能です。ただし、その場合は基本的には代車を使った場合にかかる費用が上限とされます。

【評価損(格落ち損)】

評価損とは、事故前の車両価格と修理後の車両価格の差額を指し、格落ち損とも呼ばれます。修理しても事故歴が残ることで車の市場価値が下がった場合、その分の損害が賠償対象となる可能性があります。

評価損の概念には、技術上の限界から修理によっても回復できない欠陥が残る「技術上の評価損」と、事故歴があることによって市場価値が低下する「取引上の評価損」があります。

評価損は争いになることも多く、実際には賠償の対象とならないケースも少なくありません。特に、取引上の評価損のみでも損害として認められるかや、また、技術上の評価損の金額については判断が分かれるところであるため、評価損の主張を行う際は、事前に専門の弁護士に相談することをお勧めします。

【レッカー代】

交通事故で自走できないほど車両が大破した場合、修理工場まで車両を運ぶために要したレッカー代は、賠償請求が可能です。しかし、事故後も走行できる状態なのにレッカーを使用した場合は、レッカー代を請求しても認められません。

事故車の走行が許される状態かどうか判断がつかない場合は、事故現場に来た警察官に相談するという方法もあります。

【積荷の破損、携行品費用】

カーナビなどの装備品が破損した場合、その修理費や時価額が賠償されます。また、積荷が破損したときは、その積載物の交換価値(時価額)が損害として認められます。積荷と同種同等の物の市場価格がある場合には、その市場価格が損害額として算定されることもあります。

事故によって積荷を移動しなければならなくなった場合には、積荷の詰替費用や積荷荷降ろし費用なども損害として認められます。

【休車損害】

タクシーやバス、トラックなど営業車として使用されていた車両が事故によって損傷し使用不能となった場合、その修理期間や買い替えに必要な期間は、営業利益が減少することになるため、その減少分が損害として認められます。これを「休車損害」といいます。

休車損害は、その車両の一日あたりの営業収入から、休車によって支出を免れたガソリン代などの経費を差し引き、これに休車期間を乗じて算定します。

なお、休車損害が認められるのは、事故発生日以降に該当車を使用して業務を行うことが確定しており、かつ予備の車両がない場合のみです。

【そのほか】

全損で買い替えとなった場合の再登録手数料、乗せていたペットが負傷した損害、建物あるいは塀などが破損した損害など、請求可能な損害はほかにもあるため、請求に迷った際には弁護士へ相談することをお勧めします。

4-2. 物損事故の賠償金に関する過失相殺

交通事故では、事故の過失(落ち度)が大きいほうが加害者となりますが、必ずしも加害者だけにすべての過失があるとは限りません。被害者にも過失がつくことが多くあります。被害者にも事故の責任、つまり過失がある場合に、その責任割合に応じて損害賠償額が減額されることを「過失相殺」といいます。

過失相殺は、損害総額から被害者の過失割合に応じた金額を差し引いて計算します。被害者側の過失が大きければ大きいほど、受け取れる賠償金は少なくなります。

たとえば、被害者の損害額が100万円の場合、加害者と被害者の過失割合が8:2であれば、過失相殺により被害者の責任割合20%分が差し引かれ、被害者が受け取る損害額は、100万×(1−0.2)=80万円となります。

4-3. 加害者の車も壊れた場合はどうなる?

被害者の過失割合が認められる場合には、加害者はその過失割合に応じた損害金を被害者に対して請求でき、加害者の損失を被害者が負担します。

加害者の損害が被害者と同じくらいであれば、被害者が負担する損害賠償金額も納得できる範囲で済みます。ところが、たとえば相手の自動車が高級車で、同じ程度の損傷でも修理費が高額になるといった場合には、被害者のほうが負担額が大きくなり、理不尽な結果になってしまう可能性もあります。

実際に、高級車と事故を起こし、自身の過失割合のほうが小さいにもかかわらず、自身の損害金額を大きく上回る相手分の損害賠償金額を支払わなくてはならないケースは存在します。このような場合の救済措置はなく、自己負担や任意保険を利用して支払うしかありません。

過失割合や相手の損害額に納得ができないときにも、弁護士への相談が有効な手段となる場合があります。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

5. 物損事故でよくあるトラブルと注意点

物損事故でよく見られるトラブルには、主に以下のようなケースがあります。

「当て逃げ」で加害者がわからない

相手が無保険だった

損害額や過失割合について争いが生じる

示談後に後遺症が出た

交通事故証明書を取得できない

相手と連絡がとれなくなる

損害賠償の口約束をしたが、のちに覆される

それぞれの対策や注意点も含めて、以下で解説します。

5-1. 「当て逃げ」で加害者がわからない

交通事故の際、加害者が衝突や追突したことに気づかずそのまま走行していってしまったり、気づいていても逃げてしまったりするケースがあります。加害者不明のままでは、損害賠償の請求は困難です。

物損事故では、加害者不明の場合に救済する政府保障制度も存在しないため、加害者が見つからなければ、自らの保険で対応するしかありません。

時間が経つほど加害者の発見は困難となるため、事故後はなるべく早く警察へ通報することが大切です。

5-2. 相手が無保険だった

物損事故の相手が任意保険に未加入だった場合は、物的損害の賠償は基本的に全額加害者に直接請求することになります。相手との交渉が難航したり、加害者の支払い能力が低かったりする場合は、弁護士への依頼や、自らが加入する任意保険の利用を検討すべきです。

5-3. 損害額や過失割合について争いが生じる

示談交渉では、損害の内容や過失割合などに関して話し合い、賠償額を決めていきますが、双方の主張がぶつかってなかなか交渉が進まないという事例は、非常に多くあります。

損害額や過失割合など、賠償額に影響する要素について争いが生じた場合でも適正額の賠償を受けるためには、弁護士に相談することをお勧めします。

5-4. 示談後に後遺症が出た

物損事故の示談後に後遺症が出た場合には、原則として追加請求はできません。

このように対処の難しいケースでは、早急に交通事故の案件に詳しい弁護士に相談し、助言を受けて今後の対応を決定していくことを強く推奨します。

5-5. 交通事故証明書を取得できない

物損事故でけががない場合、大した事故ではないと考えて警察に報告しない人は少なくありません。しかし、警察官への報告を怠ると、交通事故証明書の発行を受けられず、保険金請求などの際に困ることがあります。どのような事故であっても必ず警察への報告を行うことを心がけてください。

また、交通事故証明書が発行されるのは公道での事故のみであるため、私道や私有地などの場所で生じた交通事故の場合は、交通事故証明書は発行されません。そのような場合には、「人身事故証明書入手不能理由書」を作成してください。この人身事故証明書入手不能理由書を保険会社に提出することで、保険金の受け取りを行うことが可能となります。

5-6. 相手と連絡がとれなくなる

物損事故の際に、相手から聞いた氏名や住所などの情報が虚偽で、相手に逃げられて連絡がとれなくなるケースがあります。直接相手の情報を確認する場合には、免許証など確実な情報を確認することが大切です。

また何より、事故後はすみやかに警察に連絡を入れ、警察官立ち会いのもと、双方の情報を確認することが最も適切な方法です。

5-7. 損害賠償の口約束をしたが、のちに覆される

賠償における口約束は、原則として有効ではありますが、口約束だけでは証拠がありません。相手が約束を守らない場合は「示談成立の証拠がない」ことを理由に、相手に損害賠償を請求する際に手間がかかる可能性があります。

「◯◯万円払う」などと口頭で言われても、あとから覆される可能性があるため、相手と直接示談をする場合は、必ず書面に残すことを推奨します。

6. けがをしているのに物損事故として報告するとどうなる?

警察が人身事故として処理する場合は、事故現場や事故車両の状況、事故が起きるまでの経緯などについて詳しく調べたうえで、事故状況を捜査資料としてまとめた実況見分調書を作成します。

一方、物損事故で処理された場合、簡素な物件事故報告書が作成されるだけで、実況見分調書は作成されません。

警察に人身事故ではなく物損事故として届け出た場合、実際にはけがをして通院していたとしても、加害者の保険会社から通院費用などの支払いを拒否されてしまうことがあります。また、慰謝料や休業補償なども同様に受けられず、万が一後遺症が残った場合にも、後遺障害慰謝料や逸失利益などの補償が受けられないおそれがあります。

ただし、すでに物損事故で届け出をしてしまっている場合でも、事故との因果関係のあるけがの存在を明確に示せば、人身事故へ切り替えることは可能です。けがをしていることがわかった段階ですみやかに警察署に行き、人身事故への切り替えを行ってください。

7. 物損事故から人身事故へ切り替える手順

物損事故から人身事故への切り替えを行う際は、大きく分けて次の2つの手順が必要です。

病院で診断書を作成する

診断書と切り替えの申請書類を警察に提出する

物損事故から人身事故への切り替えが認められるためには、まずは、事故が原因で負傷していることを証明しなければなりません。

そのためには、痛みや違和感があったら、病院で診断書を受け取る必要があります。むちうちであれば整形外科、頭部のけがであれば脳神経外科や神経内科など、けがの部位ごとに適した診療科で診察を受けます。

なお、事故にあってから診察を受けるまでに期間が空いてしまうと「事故と負傷との因果関係が明確でない」と評価され、警察に切り替えを求めても拒否されてしまう可能性があります。このような事態を避けるために、何らかの症状があったら事故後遅くても1週間以内をめどに通院するようにしてください。

診断書を作成してもらったあとは、交通事故処理を担当する警察署に診断書と申請書類を提出し、人身事故への切り替えを請求します。この場合に必要となる具体的な書類は担当警察官の指示に従い、適宜対応してください。

申請手続きが済むと、警察が申請内容をもとに、人身事故への切り替えが適切かどうかを判断します。

万が一、申請書類に不備がなくそろっていても切り替えが認められなかった場合には、専門の弁護士に相談することをお勧めします。

8. 物損事故について弁護士に相談すべきケース

物損事故で弁護士への相談を推奨するケースはいくつかありますが、具体的に、以下のような状況では特に弁護士への相談が有効になります。

まずは交通事故での過失割合が争いになる場合です。当事者自らでは、過失の争点に対する知識がないため、どうしても主張の妥当性に限界があります。専門的な知見のある弁護士に依頼すれば、知識と経験にもとづいて保険会社と交渉を行い、被害者も納得できる過失割合での解決を図ることが可能です。過失割合は賠償額に直結する非常に重要な争点であるため、弁護士のサポートは大変有用です。

また、修理費用などの賠償額に争いがある場合も同様に、弁護士であれば過去の事例や裁判例などを参考に、請求可能な損害を明確に示すことができます。

ほかにも、争いが多いのが評価損です。保険会社が評価損の支払いを渋ることは多くあります。評価損が認められるために重要な要素や傾向を被害者自身で見極めるのは非常に困難であるため、評価損の交渉でも弁護士の有用性は大きいといえます。

事故相手や自身が任意保険に加入していなかった場合や当て逃げされた場合、人身事故に切り替えたい場合など、弁護士に相談することでメリットを得られるケースはほかにもあるため、交通事故の賠償に関して早期に弁護士に相談することは非常に重要です。

なお、任意保険の弁護士特約に加入している場合には、費用がかからず弁護士へ相談することが可能です。特約については加入の保険会社に必ず確認してください。

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

9. 物損事故に関してよくある質問

Q. 物損事故で慰謝料は請求できる?

慰謝料は、交通事故で負った身体の損傷に対する精神的、肉体的苦痛の賠償であるため、物損事故では慰謝料の請求は原則としてできません。物損事故の損害賠償請求の対象となるのは、壊れた物品の修理費用や修理期間中の損害費用などに限定されます。

これは、物損について本人が精神的損害を被ったとしても、その精神的損害は財産的損害の補償を受けることによって回復されると考えられているからです。

Q. 物損事故でも、治療費は出してもらえる?

物損事故だからといって治療費が一切出ないということはありません。しかし、物損事故のままでは保険会社にけがとの因果関係を否定され、治療費が出ない可能性もあるため、人身事故への切り替えは行うべきです。

Q. 物損事故なら、自分が相手と直接示談交渉をして問題ない?

当事者自らが直接交渉をすることに問題はありませんが、ある程度の金額の賠償が予想されるのであれば、納得のいく解決のためにも弁護士に相談するほうがよいでしょう。

Q. 物損事故を起こしたあと、相手から高額の修理費を請求されたらどうすべき?

任意保険に加入しているなら、基本的には保険会社に対応を任せればよいでしょう。加入していない場合は、損害額や過失割合での争いについて弁護士に相談することをお勧めします。

Q. 物損事故を起こした場合、違反点数は何点?

物損事故では基本的に違反点数は加算されません。ただし、警察への報告を怠り、当て逃げをした場合には、危険防止等措置義務違反で5点、安全運転義務違反で2点の合計7点の違反点数が加算されます。また、酒酔い運転で事故を起こした場合には、35点の違反点数が加算されるなど、事故状況によって加算されます。

Q. 物損事故の相手が連絡先を教えてくれないときはどうすべき?

警察官に事故報告を行い、自動車安全運転センターから交通事故証明書を交付してもらえば、相手の情報がわかります。まずは事故後の警察への連絡が大切です。

Q. 物損事故の示談が成立しない場合はどうすべき?

訴訟を提起することが考えられます。物損事故では、請求する損害賠償金が60万円以下で過失割合に争いがない場合、原則1回の期日で審理が終わる少額訴訟という訴訟手続きもあります。詳しい内容については、弁護士に相談して確認することをお勧めします。

Q. 自分に100%過失がある場合、自分の車の修理代は保険から支払われる?

車両保険に加入していれば、原則として支払われます。ただし、事故前の車の時価額が限度額となります。故意や重過失がある場合などには免責事由に該当し、保険金が支払われないケースもあります。

Q. 人身事故への切り替えが認められないことはある? その場合、治療費は請求できない?

警察の判断によっては、人身事故への切り替えを拒否されることがあり、その場合には保険会社からの治療費の支払いも拒否される可能性があります。そのような場合には弁護士に相談してください。

10. まとめ 物損事故の解決には弁護士の専門的な知識が必要

交通事故は、多くの人にとってある日突然遭遇する可能性がある身近なものです。物損事故を起こしてしまったときや被害にあってしまったときには、法律や保険に関する専門知識がないと、適正な額の補償を受けられない可能性があります。また、保険会社とのやりとりでも大変な思いをすることが予想されます。

そのため、相手との示談交渉などの際には弁護士のサポートを活用することをお勧めします。「弁護士に頼むと余分に費用負担が必要になるのでは」と不安に思うかもしれませんが、加入している保険の弁護士特約を活用したり、増額した賠償額から弁護士費用の支払いを行ったりすることで、実質的な負担をせずに依頼することも可能です。

物損事故に遭ったら、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談することが、早期解決への近道です。

(記事は2025年11月1日時点の情報にもとづいています)

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す